Издательство «Искусство — ХХI век» выпустило сборник текстов искусствоведа, куратора и арт-критика Екатерины Андреевой «Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980–2010-х годов». Это вторая книга Андреевой в серии «Искусство_ved» : первой была «Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва — Ленинград. 1946–1991» (2012) — одно из лучших, но, к сожалению, уже малодоступных пособий по советскому неофициальному искусству. «Параллельные современности» — уже не пособие, но дискуссия, в которой и автор, и читатель ищут ответа на вопрос о том, что произошло с искусством между 1993 и 2020 годами. В шести разделах Андреева называет главные темы, которые интересуют ее как критика и/или философа: локальные школы, образ мокьюментари на (пост)советских пространствах, социальная и гендерная проблематика как часть проблематики пластической; наконец, технологии, универсалии и время.

Андреева предполагает, что быстрое развитие мультимедийного искусства оказалось способно навсегда отменить и идею прогресса, и футуристическое мышление: отныне прошлое совмещается с будущим в единой виртуальной фантазии, а ретроспективизм не отчуждает художника от современности, а лишь позволяет уточнить ее образ. Так построена и сама книга: в ней есть как хорошо известные статьи, так и тексты, публикующиеся впервые, — например, интересное исследование о Мамышеве-Монро (2018), статьи о Дмитрии Волкострелове и Владимире Шинкареве. Но мы решили взять для публикации одну из небольших ранних заметок 1995 года, посвященную легендарному модному дому «Строгий юноша» [1], написанную еще при жизни его основателя (художник и модельер Константин Гончаров умер в 1998 году, в 29 лет). Пусть эта статья прозвучит приветственным сигналом для сегодняшней совсем молодой критики — сигналом, что имеет смысл соединять литературу и искусствознание, что стоит писать легко и о том, что подлинно увлекает; сигналом, что смерть, как и время, больше не имеет значения.

Текст публикуется в редакции источника.

© «Искусство — XXI век»

© «Искусство — XXI век»Однажды я смотрела в кинотеатре «Спартак» фильм «Строгий юноша» Абрама Роома. Сеанс был бесплатный. Рядом сидели старики и старухи в вечных драповых пальто с редко посаженными холодными пуговицами, а на экране вдоль одесского виадука шла Ольга Жизнева с молодым человеком Гришей Фокиным так, будто идет она под холмами Флоренции, ступая по мосту через Арно. И так же легко и естественно в другой раз выходила она на лестницу в утреннем платье, таком ясном, словно оно только по ней, как листья дерева. «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», — кажется, о ней устами своего безнадежно влюбленного героя выговорил Юрий Олеша. О чем тогда должны были сказать эти слова читателю? О красоте и любви, о том, что полнота чувств отражает себя в природе, или о том, что выговариваться подобным языком в грохоте советских будней старомодно и, стало быть, пошло? Ведь «Зависть» (как и кинопьеса «Строгий юноша») — это полемический текст о современности, а значит — о моде на стиль переживания жизни, на чувства и способы их выражения, которые становятся такими же неуместными, как прошлосезонное платье. Но можно сказать и по-другому: «Зависть» — это, сверх замысла самого Олеши, роман о том, что стиль моде рознь, что есть быстрые поверхностные течения и мощные донные потоки.

Очарование моды неотделимо от чувства времени. Соответствие течению времени — это еще и соответствие его руслу, тому пейзажу, по которому время струит свои потоки. Если все совпадает и наступает гармония внутренних и внешних условий, то мода становится равна самой себе, как равна самой себе природа и достойны себя великие произведения искусства. Тогда она становится стилем-характером, выражением гения места. О пальто, вечерних платьях, театральных костюмах и многом другом, сшитом Константином Гончаровым в модном доме «Строгий юноша», можно сказать, что оно выглядит именно так — достойным и равным самому себе. И оно могло быть создано только в Петербурге в начале нашего времени (в 1987–1989 годах), когда исторический интерес и патриотизм по отношению к городу приобрели определенную свободу фантазии и выражения. Если подразумевать под дизайном концепт — прочерченную линию судьбы данного места или данной вещи, слитую с внешним обликом, заданную как ритм дыхания, то Петербург отличается своим ритмом, силой своего дизайна в превосходной степени. В этот ритм на удивление часто и точно попадали и архитекторы, и поэты, и художники, и законодатели моды, и просто дамы. Гений места Петербурга — это сам гений культуры, покровитель искусственности (умышленности), сумевшей казаться неотличимой от естественной природы, то есть он близнец покровителя моды.

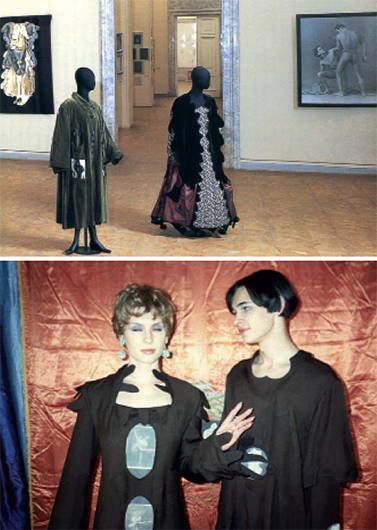

Произведения К. Гончарова и А. Соколова на выставке «Отдел новейших течений: первые пять лет» в Государственном Русском музее. 1996

Произведения К. Гончарова и А. Соколова на выставке «Отдел новейших течений: первые пять лет» в Государственном Русском музее. 1996

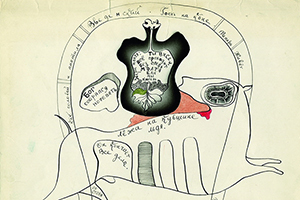

Константин Гончаров. Платья «Гимназические». 1994; слева — И. Куксенайте© «Искусство — XXI век»Петербургский стиль связан с образом угасающей аристократии. Это явление не относится к социальным кругам, а только лишь к миру искусства: оно вызвано к жизни интонацией, изначально присущей городу, который казался живописной руиной с первых лет своего существования. Этот стиль был осознан и описан как одно из проявлений гения места художниками и критиками из круга Сергея Павловича Дягилева. И сразу начался его европейский триумф. Европа на рубеже столетий открыла в образе петербургского искусства заветный тайник, где хранились ее редкости, любовные сказки, дорогие вещицы, где все было сделано по душе идеальному европейскому уму и уснащено мужским очарованием грубого варварства, прирученного, но не загашенного культурой. Прелесть дягилевских балетов заключалась в никогда не надоедающем перечислении любимого. Как в детской игре в секреты, когда сокровища — самый красивый фантик и найденная мертвая бабочка, аккуратно расправленные между двумя стеклами, зарываются в песок и потом тихо-тихо, как будто случайно, разгребаются, и вот уже взору открыта чудесная картина, которую, насмотревшись, можно снова засыпать, чтобы вернуться к ней завтра с утра, волнуясь: все так же ли она хороша, не промочил ли ее дождь, не раскопали ли ее жуки и главное — не появилось ли в ней что-то новое, волшебное. Так и в платье «Строгого юноши» — пальцы вольны погладить готический бортик кармана, еще раз приятно наткнуться после драповой чуть душной мягкости на прохладную гладь внутренней шелковой беечки, перебраться на рядок твердых пуговиц и воздушных петель; они могут скользить по капроновой оболочке секрета — тщательно вшитого бархатного круга — ложа павлиньего пера или тряпочного нарцисса.

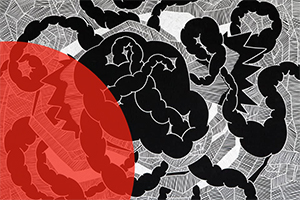

К. Гончаров на выставке «Академизм и неоакадемизм» в Музее Ленина (Мраморном дворце). Ленинград, 1991

К. Гончаров на выставке «Академизм и неоакадемизм» в Музее Ленина (Мраморном дворце). Ленинград, 1991

Фото Х. Фобо© «Искусство — XXI век»Начало века плавно перешло от перечислений любимого к синодику потерь, к врангелевскому «Венку мертвым» [2]. Оглашение синодика — окликание индивидуальной судьбы: будь равна самой себе. Синодик — список памяти с записью ритма и тонов времени. Вот ритм петербургского времени, каким его заимствовали молодые эстеты «Мира искусства» из повести Обри Бёрдсли «Венера и Тангейзер, или Под холмом» и сделали, как все любимое, неотличимо своим: «Он вспомнил <…> удивительные шелковые рейтузы, которые он намерен заказать мадам Бельвиль. <…> “Stabat Mater” Россини (это прелестное старомодное произведение Декаданса, в музыке которого было что-то, напоминающее налет на восковых плодах). Любовь и сотни других вещей…» Это сказано о свободе самостояния вещей [3], которая обеспечивает возможность жизненного выбора, разнообразие и изменчивость орнаментов речи и памяти.

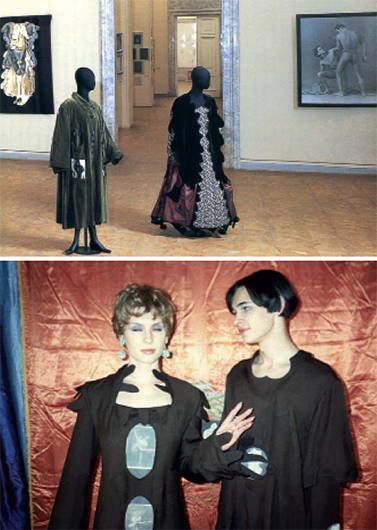

Е. Андреева в пальто К. Гончарова. 1994

Е. Андреева в пальто К. Гончарова. 1994

Фото И. Мовсесяна© «Искусство — XXI век»Сидя в самолете, я трогаю полы гончаровской юбки и восстанавливаю покой в себе, выстраиваю себя после суеты таможни и унылости паспортного контроля, и мой мир показывает мне нежное внутреннее кино, утешает мысленный взор, как ветвь, полная цветов и листьев.

Е.Ю. Андреева. Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980–2010-х годов. — М.: Искусство — XXI век, 2021.

[1] Статья опубликована в журнале «Мир дизайна» (1995, № 1, с. 22–25).

[2] Имеется в виду книга историка искусства Н.Н. Врангеля «Венок мертвым. Художественно-исторические статьи» (СПб., 1913). (Прим. ред.)

[3] О. Бёрдсли. История Венеры и Тангейзера / Пер. с англ. М. Ликиардопуло. — М., 2017.

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество

Царское золото после эпохи Торгсина. Вывоз разрешен

Царское золото после эпохи Торгсина. Вывоз разрешен Сила судьбы. Впечатления, связанные с модным домом «Строгий юноша»

Сила судьбы. Впечатления, связанные с модным домом «Строгий юноша» Образцовые рабочие образцового автозавода

Образцовые рабочие образцового автозавода Рафаэль. Рождение мифа

Рафаэль. Рождение мифа Леонелло д'Эсте: гуманист на троне

Леонелло д'Эсте: гуманист на троне Глава из книги Филиппа Даверио «Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу»

Глава из книги Филиппа Даверио «Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу» «Страх, затянутый пленкой энтузиазма»

«Страх, затянутый пленкой энтузиазма» Стеклянный совслужащий и оппортунист в керамике

Стеклянный совслужащий и оппортунист в керамике «В академии одна тяжелая дверь, которую я захлопнул так, чтобы все услышали»

«В академии одна тяжелая дверь, которую я захлопнул так, чтобы все услышали» «Он был предельно самоуверен. Это создавало ему много врагов»

«Он был предельно самоуверен. Это создавало ему много врагов»