Дмитрий Ухов — заслуженный музыкальный журналист, специалист по музыке ХХ века. На его радиопередаче «Контрасты», появившейся в 1989-м, выросло целое поколение меломанов, а фестиваль «Альтернатива», куратором которого долгое время был Ухов, повлиял на формирование музыкальной среды российского авангарда. Мария Нестеренко поговорила с Дмитрием Уховым, которому в этом году исполнится 70 лет, о том, какой ему видится авангардная музыка сегодня.

— Недавно я стала свидетелем спора по поводу того, что в русской музыке ХХ века было много хороших композиторов, но не было ни одного революционера, подобного Шенбергу или Эдгару Варезу. Так ли это, на ваш взгляд?

— Я думаю, что это все-таки не так. Например, в России, точнее, в СССР впервые возникла идея бесконтактного музыкального инструмента, выдвинутая Львом Терменом, хотя он разрабатывал вовсе не музыкальный инструмент, а электрическую сигнализацию. Без этого изобретения музыка была бы совсем другой. Был Николай Обухов, создавший такой же музыкальный инструмент, как у Термена, только сложнее, а также разрабатывавший собственную нотацию. Таких новаторов было на самом деле немало: Рославец, Лурье, Голышев… очень жалею, что не переиздается ранний диск Антона Батагова «Рельсы»… Все они «в одном флаконе». Один француз (Серж Ниг, если кому-то это важно) на вопрос, почему он обратился к додекафонии, ответил: «После “Весны священной” мне казалось, что уже нечего было разрушать, а Шенберг предлагал хоть какую-то систему». Впрочем, потом он вернулся к «классическим истокам» и стал академистом. И как сформулировала Камилла Грей — «Великий эксперимент. Русское искусство». Теперь равноправной частью этого эксперимента можно считать и технотронную музыку (это я предлагаю такой термин), звуковой дизайн, опыты с электроникой и техникой вообще — благодаря изысканиям Андрея Смирнова («Термен-центр») и энтузиазму Криса Катлера, издавшего звуковую антологию «Baku» — понятное дело, из-за опытов Арсения Авраамова.

Традиционно русское в музыке — придавать значительность чужим экспериментам.

— А как же Скрябин, чьи сочинения для фортепиано принято считать одними из первых атональных опытов для этого музыкального инструмента?

— Кто-то сказал о Малере (и это абсолютно верно и в отношении Скрябина): Малер говорит о ХХ веке языком XIX. Скрябин — композитор XIX века (что ни говори, а «Предварительное действо» с 12-звучными аккордами он так и не закончил, и кто знает, стал бы заканчивать). В каком-то смысле он оспаривал сам себя, собственную эволюцию. Он писал те же симфонии, да они были с голосом, и его музыка считалась новаторской в свое время. Но, кажется, у современников с этой точки зрения не меньший интерес вызывал Рихард Штраус. А уж когда стали искать оправдание додекафонии, сразу вспомнили Ференца Листа («Фауст-симфония», «Багатель без тональности»): это же всеобщее любимое занятие — искать предшественников. Для отрицателей — чтобы сказать: мол, ничего нового под луной, все уже было. Для последователей — мы не на пустом месте, у нас есть великие предшественники. Хотя вопрос: был ли тот же Лист великим композитором?

Возвращаясь к разговору о революционерах: мне кажется, что традиционно русское в музыке — придавать значительность чужим экспериментам. Это классическая история: изобретается у нас, но приходит с Запада. Того же Ксенакиса мы усваивали через Польшу, в первую очередь через Пендерецкого. Хрестоматийный чай с вареньем и косточками в публику — наши футуристы, но потом все коллективные действия — под влиянием Флюксуса и венских акционистов… Хотя, конечно, многие идеи носятся в воздухе (или в spiritus mundi?). Впрочем, надо учитывать и еще один важный момент: формирование академического мейнстрима, в том числе и в авангардной музыке.

Дмитрий Ухов представляет ансамбль Capella Con Durezza (Австрия) на фестивале «Альтернатива». 2000© Павел Корбут

Дмитрий Ухов представляет ансамбль Capella Con Durezza (Австрия) на фестивале «Альтернатива». 2000© Павел Корбут— Что вы подразумеваете под мейнстримом в авангарде?

— Прежде всего, ранний авангард, например Шенберг, и то, что формировалось начиная с послевоенного времени до середины 60-х. Дальше начался период разброда. Это очень хорошо видно на музыке Кшиштофа Пендерецкого. Сначала он был авангардистом, потом — «период скерцо», как назвала его одна полонистка: увлечение джазом, затем он стал академистом, которого авангардисты презирают. Вот этот послевоенный авангард до появления полистилистики, коллажа, и есть мейнстрим — это, судя по всему, главная линия во всех консерваториях, например.

— Я держу в руках свежий выпуск «Музыкальной академии», где есть и ваша статья. Здесь есть блок, посвященный Пьеру Булезу, скончавшемуся в январе этого года. Булез — один из самых влиятельных композиторов последнего времени; он стал мейнстримом?

— У Булеза есть произведение «Ответы». На исполнении этого сочинения, у которого невероятно сложная партитура, камерный оркестр сидит в центре, семь солистов расположены на висящих платформах. Так вот, это произведение исполняется в огромных залах, лично я слушал его в Варшаве в пятитысячном зале. Разве это не мейнстрим?

— Не только в авангарде появляется мейнстрим, но и авангард становится частью мейнстрима. Хорошо ли это?

— Кто-то говорил, что его четвертитоновые песни через сто лет будут напевать. Нет, не будут. Дюшан никогда не станет популярным артистом, и потом, авангард — все же историческое понятие. На мой взгляд, это хорошо, что периодически такое искусство начинает интересовать масс-медиа; были времена, когда телевизионные дикторы со взволнованным придыханием произносили фамилии Шнитке, Денисов, Губайдулина.

У музыки нет ничего, кроме языка.

— Но как это коррелирует со стремлением авангарда к радикальному обновлению языка?

— У музыки нет ничего, кроме языка, вот в чем дело. Если речь идет о литературе, можно попробовать разграничить форму и содержание и т.д. В музыке форма и есть содержание, двух мнений быть не может. Мне кажется, это и решает проблему. Поэзия — всегда езда в незнаемое, а про музыку и говорить нечего. Другое дело, что новое — не обязательно усложненное или то, чего не было. Не обязательно должен быть звук, которого не было раньше. Даже человек аван-мейнстрима — София Губайдулина и то считает, что эта идея находится за пределами Европы. Сейчас действительно важную роль играет, скажем, японская музыка и восточное отношение к звуку в целом. Я в свое время немало сил приложил, чтобы у нас вышла книга Петера Михаэля Хамеля «Через музыку к себе». Но, кажется, переоценил интерес наших прогрессистов авангарда к Востоку…

— К чему это ведет?

— Музыка входит в новую стадию. Постмодернизм — это тоже прошедшее время. Все, что можно было сказать перепадами стилей, гротеском и иронией, — все сказано. Не под влиянием Востока, но отношение к звуку как таковому все-таки меняется.

Главное, что пришло после постмодернизма, — сознательное и непосредственное (без нотного текста) освоение звукового процесса. Музыка — это, в конце концов, звуки. Пусть мы не будем ее так называть, а как-то иначе: саунд-артом, саунд-дизайном, звуковыми инсталляциями. Авангард будет заключаться не в том, что ты что-то открыл, а в том, что вам коллективно удалось что-то сделать. Сольная импровизация была всегда. Я еще застал гастролирующих органистов, которые импровизировали на заданные темы. В антракте в фойе лежали нотные листочки и карандаши — надо было написать тему. Органист выбирал из них (один раз и моя была в финальном рондо. Народная, на 5/4, между прочим). Важна именно коллективная импровизация, потому что музыка по-толстовски выполняет здесь свою главную функцию: становится средством духовного общения.

Авангард будет заключаться не в том, что ты что-то открыл, а в том, что вам коллективно удалось что-то сделать.

— Но ведь импровизация имеет относительно долгую традицию.

— К сожалению, импровизацию затормозило ее джазовое происхождение. Во фри-джазе она ограничена сравнительно небольшим стилистическим набором афроамериканской эстетики. Он повлиял на рок-н-ролл, на поп-музыку вообще… Новое поколение из-за этого его с гневом отвергает — и правильно делает! Но вместе с водой выплескивается и младенец. Сейчас я как раз вижу свою задачу в том, чтобы показать ранний авангардный джаз не совсем таким, каким его слышит следующее после него поколение. Даже классиков стиля надо переслушать по-другому — «People in Sorrow» Чикагского арт-ансамбля, например. В отличие от Штокхаузена, Кейдж не хотел иметь дело с джазовыми музыкантами, потому что понимал, что они могут его ограничить. Штокхаузен работал с европейскими джазменами, которые знали гораздо больше, чем многие их американские коллеги. Исключения в лице Джона Льюиса, Энтони Брэкстона, Джорджа Льюиса только подтверждают правило.

— В своей статье «Джазофрения в историческом контексте» вы проводите мысль, что джаз занимает промежуточное место между академической и популярной музыкой…

— Да, ему выпала такая роль, это и не хорошо, и не плохо. Джаз тоже эволюционирует, он идет на контакт, и почти в каждом импровизационном коллективе есть человек с джазовым бэкграундом. Я наблюдал это еще в 89-м году на фестивале мировой музыки в Абакане. Попытка соединить условно финского и якутского народных музыкантов не удавалась, пока к ним не присоединялся джазовый импровизатор. Получается, что джазовый субстрат должен быть. Однажды я спросил Петра Григорьевича Богатырева об импровизации в фольклоре. Богатырев задал мне встречный вопрос: что, на мой взгляд, является альтернативой импровизации. Композиция, нотация — ответил я. «А в фольклоре это называется традицией», — ответил Богатырев.

Коллективное музицирование существует здесь и сейчас — и это какой-то просвет в том болоте, которое мы имеем, в том числе в мейнстриме авангарда. Мне кажется, музыка выбрала верное направление, когда стала больше работать с изобразительным искусством, а не с литературой.

Даже классиков стиля надо переслушать по-другому.

— Говоря о Скрябине, вы упомянули музыкальный язык XIX и XX веков. Что вы имеете в виду?

— Язык XIX века — это язык условного романтизма. Я никогда не забуду, как мы с Леонидом Борисовичем Переверзевым попали в семью, где ребенок учился музыке (и стал в конце концов академическим пианистом). У нас с его родителями зашел разговор о джазе, мы стали слушать Армстронга. Ребенок изменился в лице и буквально закричал родителям: «Почему вы раньше мне этого не показывали, вот же настоящая музыка!» — «Да, но ты же учишься в музыкальной школе». — «В музыкальной школе — это математика», — ответил ребенок. Вот и сейчас все больше просыпается интерес к музыке, которая обходится без математического посредника. Стравинский хорошо сказал: гармония имела блестящую, но краткую историю — 300 лет.

— Да, но это же уже освященная, канонизированная, если угодно, традиция.

— Да, наука нот в итоге создала огромный институт истеричных дамочек, которых очень хорошо описывают историки музыки. Ну, например: виртуозы не выучивали трудных мест, а нанимали дам, которые в нужный момент падали в обморок. Концерт останавливали, все суетились вокруг пострадавшей, а исполнитель благополучно пропускал сложное место. Так теперь не делают, но, мне кажется, эта тенденция как таковая никогда не умрет, потому что это салон, а салон будет всегда. Всегда должен быть виртуоз, чье мастерство понятно всем: быстро бегающие пальцы, раскаленная докрасна скрипка.

Я наивно мечтал, что профессор консерватории, панк и фри-джазовый музыкант будут слушать одно и то же.

— Сейчас тоже превалирует романтическое понимание музыки. Об этом в своем недавнем интервью говорил Петр Айду: «Все знают музыку Баха и Моцарта — она была настолько стандартизована, что было удивительно вдруг выяснить, что она звучала совершенно иначе». Может ли это измениться?

— Эта тенденция никогда не исчезнет, потому что она и есть квинтэссенция института исполнительства, где главная фигура — дирижер. Не случайно сейчас многие ансамбли современной музыки стремятся к исполнению без дирижера.

— «Персимфанс», который реконструировал Айду, опять же.

— Да, именно, но «Персимфанс» был вдохновлен коммунистическими идеями. Ensemble Modern из Франкфурта (функции капельмейстера выполняет, если надо, первый скрипач). Я упоминаю именно его, потому что он записал еще при жизни Фрэнка Заппы один из моих любимых его альбомов «Yellow Shark». Да ведь все знают, что и в доклассическом оркестре не было дирижера, был капельмейстер, который отбивал ритм. Уже потом появился обер-капельмейстер Гайдн, но и он сидел спиной к оркестру и строил улыбочку знатным гостям князя Эстерхази.

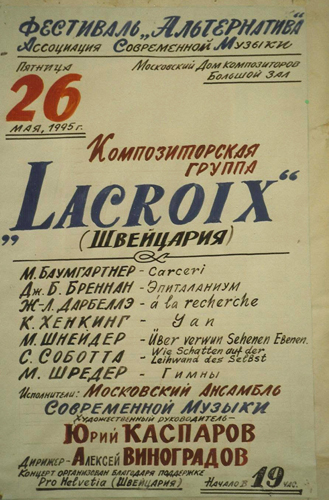

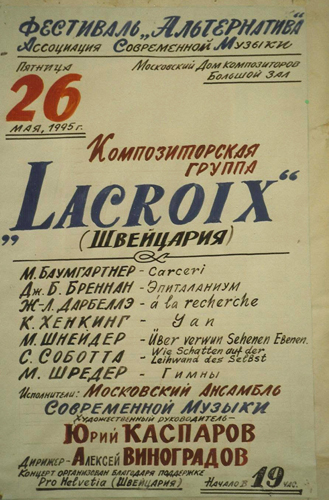

Афиша фестиваля «Альтернатива». 1995

Афиша фестиваля «Альтернатива». 1995— Дмитрий Петрович, довольно долгое время вы были куратором фестиваля «Альтернатива». Какова его судьба, куда он исчез?

— Он прекратил свое существование. «Альтернатива» — это Алексей Любимов, Марк Пекарский и еще несколько энтузиастов, которые воспользовались моментом перестройки. Главная функция «Альтернативы» заключалась в том, чтобы заполнить белые пятна. Это чем-то похоже на издательский взрыв начала перестройки. Перейдя ко мне (посредством Антона Батагова), «Альтернатива» попыталась соединить все авангарды; я наивно мечтал, что профессор консерватории, панк и фри-джазовый музыкант будут слушать одно и то же.

— Это похоже на позицию культурного центра «ДОМ».

— А он и создавался по аналогии с «Альтернативой».

— «Альтернатива», КЦ «ДОМ»… изменился ли слушатель за это время?

— Слушатель, к сожалению, изменился меньше, чем хотелось бы. Человек не использует те возможности, которые открыл ему интернет, и хватает первое, что подвернется под руку. Нет, конечно, есть и знатоки, и пытливые молодые люди, но они в меньшинстве, и это самое обидное.

Понравился материал? Помоги сайту!

В разлуке

В разлуке