Перед вами третий материал из тех, что войдут в проект Линор Горалик «Частные лица: биографии поэтов, рассказанные ими самими». В отличие от двух предыдущих — это не интервью, а биографическое эссе, написанное, а не наговоренное автором. Полностью текст будет напечатан в книге, которая выйдет в «Новом издательстве» в первой половине текущего года, а до того — в апрельском номере журнала «Знамя». Мы публикуем первую треть текста. Вы также можете ознакомиться с двумя предыдущими материалами цикла — автобиографиями Натальи Горбаневской и Владимира Гандельсмана.

Начну с оговорки. Мне уже случалось рассказывать о себе — в автобиографической прозе и в нескольких интервью. И, конечно, у меня в памяти сохранно некоторое количество более или менее складных «топиков» на заданную тему... Дело даже не в том, что мне скучно повторять их, — здесь другое: я не очень уверен, что от пересказа к пересказу не шлифовал собственные (или даже не собственные) воспоминания. Как латаешь сон, сочиняя сюжетные перемычки между разрозненными эпизодами, а после неоднократного пересказывания забываешь, что вообще-то эти связи тобой же домыслены. На этот раз постараюсь вспоминать как бы наново, а не сбиваться на обкатанные версии. Хотя факты есть факты.

* * *

Я родился 21 декабря 1952 года. Времена меняются, и все реже, узнав эти число и месяц1, мои собеседники делают большие глаза и издают особые звуки. Еще сравнительно недавно и мимика, и междометия гарантировались. Первый свой крик я издал в роддоме имени Грауэрмана. Некогда название славного медицинского заведения было своего рода знаком московского качества и даже шиком — поводом для шутейного гранфаллонства2. Первый крик я издал запоздало: был придушен пуповиной, что имело кое-какие последствия в будущем, например, освобождение от армии.

Семья, откуда я родом, кажется мне типичной советской семьей, в том смысле, что такие социально чуждые друг другу люди могли породниться только благодаря историческому катаклизму. Скажем, именно меня, каков я есть, наверняка бы не было на свете, не случись октября 1917 года, — и нас, таких, миллионы. Парадоксально, что все члены нашей семьи были настроены в большей или меньшей степени антисоветски.

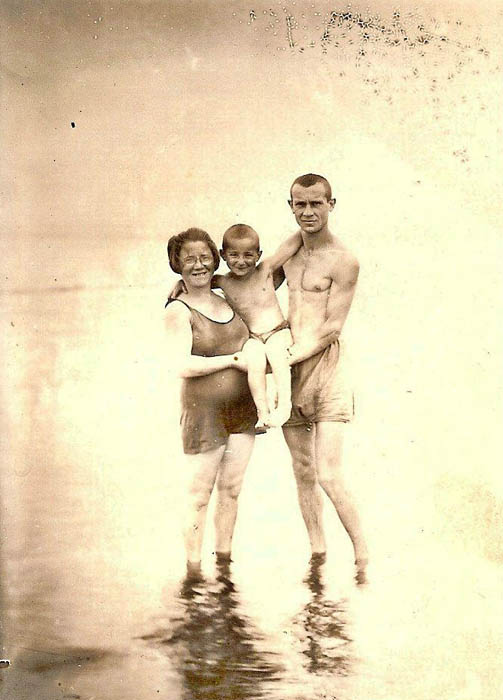

Слева: Послужной список прадеда Сергея Гандлевского, Давида. Справа: Софья Эпельбаум и Давид Гандлевский с сыном Моисеем

Слева: Послужной список прадеда Сергея Гандлевского, Давида. Справа: Софья Эпельбаум и Давид Гандлевский с сыном МоисеемЛет полтораста назад мой прапрадед по отцу был купцом второй гильдии (по-польски «гандлевать» и означает торговать), «Мойсеева закона»; его сын, мой прадед, был врачом с университетским образованием. Недавно нашелся его послужной список, из которого явствует, что в 1904 году Дувид (так!) Гандлевский призван из запаса на действительную службу медиком в Маньчжурскую армию и командирован в Харбин. (Мой дед рассказывал, что когда его отец, воротясь с русско-японской войны, склонился, небритый и в шинели, над его кроватью, маленький Мозя не узнал его и заверещал: «Поцилейский, поцилейский, заберите этого городового!»)

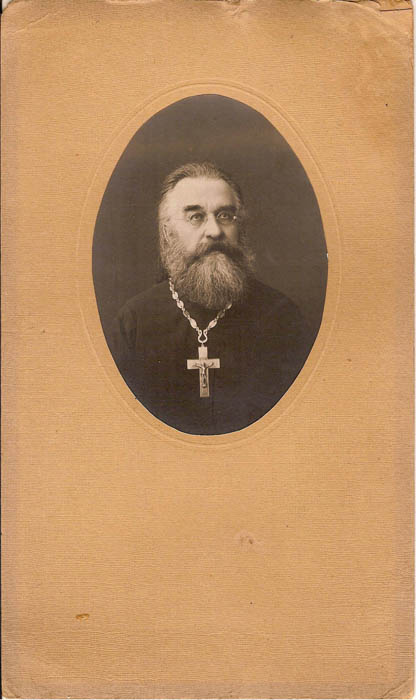

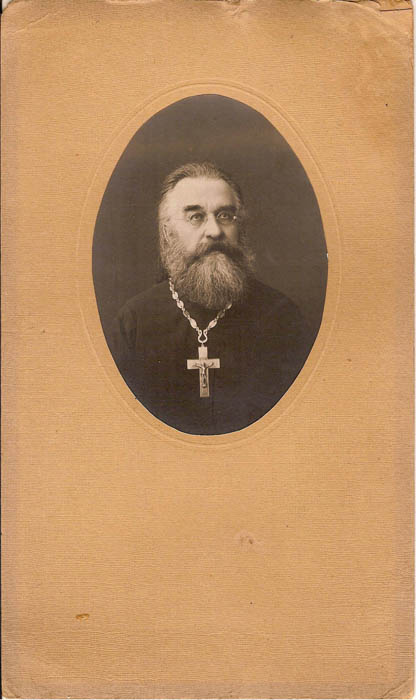

Александр Орлов, прадед Сергея Гандлевского с материнской стороны

Александр Орлов, прадед Сергея Гандлевского с материнской стороныПосле революции оба сына Давида Гандлевского, мой дед Моисей и младший брат его, Григорий, оставили родительский дом в Черкассах и приехали в Москву. Они были интеллигентными — образованными, трудолюбивыми и порядочными — людьми. И один, и другой сделали честную карьеру: Григорий стал химиком и впоследствии — лауреатом Сталинской премии, а Моисей, инженер, в войну дослужился до уполномоченного наркома вооружения Д.Ф. Устинова. Есть семейное предание, что Устинов, ценя деда, раз-другой спасал его от ареста, накануне чисток отправляя в долгосрочные командировки в какую-нибудь глухомань. Женитьба деда была совершенным послереволюционным мезальянсом: моя бабушка, Фаня Найман, — уроженка местечка Малин под Киевом; ее отец был законченный шлимазл3, наплодивший прорву детей. Некоторые из тех, что выжили (а не погибли от болезней, по недосмотру старших или от рук погромщиков), естественным образом шли в революционное движение и оказывались своим чередом в Сибири, где по окончании срока ссылки и осели. Уже на моей памяти в квартире дедушки и бабушки наездами жили раскосые и скуластые потомки якутских Найманов. Это — что касается отцовской родни, о которой у меня кое-какие отрывочные сведения имеются. Куда туманней происхождение моей матери, Ирины Иосифовны Дивногорской, потому что она была по обоим дедам из попов, то есть — «лишенкой» по советским понятиям.Отец ее, ветеринар и попович Иосиф Дивногорский, умер, когда маме было четыре года. Маминого деда с материнской стороны, Александра Орлова, отправили в лагерь на Соловки, видимо, в самом начале 30-х. А потом, по слухам, перевели в Казахстан, где он и сгинул. Сколько-то лет назад я познакомился на Соловках с Юрием Бродским, историком-петербуржцем и специалистом по Соловецким концентрационным лагерям. Вскользь я рассказал ему о своем предке, попе и здешнем узнике. Через два-три дня мы случайно встретились с Ю. Бродским на причале за полчаса до моего отплытия в Кемь. И он сказал, что после нашего разговора порылся в архиве и набрел на одно-единственное упоминание о моем прадеде: «Справляли Пасху в священнической роте. У Александра Орлова нашлась банка шпрот».

По легкомыслию и молодой занятости самим собой я почти не расспрашивал маму о ее родне, а она помалкивала — десятилетия социального изгойства приучили ее поменьше распространяться о собственном порочном происхождении. Я морщусь от жалости, когда представляю себе десятилетия пугливого существования этих трех пораженных в правах, уязвимых и беспомощных женщин — вдовы-попадьи, вдовы-поповны и девочки Иры: хамские коммуналки, пытка трудоустройства с бдительными кадровиками, анкетами и проч. Так что с материнской стороны — белое пятно. Лежат у меня в картонной коробке из-под допотопных конфет несколько поздравительных — с Пасхой и Рождеством — открыток с предусмотрительно вымаранными адресами и подписями; осталось несколько фотографий больших священнических семейств, расположившихся на лавочках вокруг родоначальников-батюшек перед деревянными одно- и двухэтажными домами, но кто есть кто на этих снимках, спросить уже не у кого. В памяти засели названия провинциальных городов — Рязань, Тамбов, Моршанск, Мичуринск (Козлов), к которым этот поповский клан имел какое-то отношение, но я — последний, в ком эта тусклая полупамять еще как-то теплится. Мама, когда они в 1980 году с отцом ехали в отпуск в Карпаты, по дороге наводила справки в одном из этих городов, но ей сказали, что в войну перед приходом немцев архивы уничтожались.

Отношение к советской власти моей родни по отцу похоже на отношение нашего круга к нынешней власти. В конце 80-х — начале 90-х мы приветствовали новые веяния сверху — сейчас снова, как и во времена СССР, не хотим иметь с государством ничего общего. Но, тем не менее, я вступаюсь за энтузиастические 90-е, когда кто-нибудь поливает их грязью, хотя бы из уважения к собственным былым надеждам. Так же реагировал на мой антисоветский нигилизм и дед (отец куда в меньшей мере). Но родственники-то с материнской стороны, тихие провинциальные попы, вообще были здесь ни при чем, жили как бы вне истории — просто попали под раздачу. Да еще как попали!

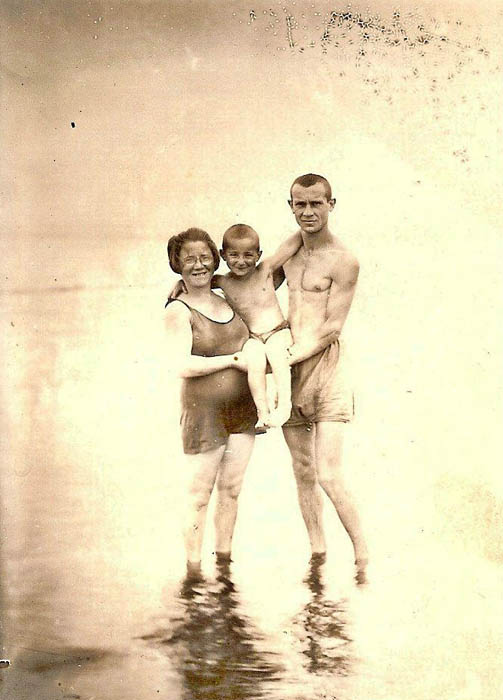

Фаня Найман и Моисей Гандлевский с сыном Марком на руках

Фаня Найман и Моисей Гандлевский с сыном Марком на рукахТак что, будучи полукровкой, а по еврейскому закону — русским, я жил и воспитывался в почти исключительно еврейской семье и среде. Вот одно дурацкое свидетельство. После очередного байдарочного похода (большая родительская компания из года в год плавала по русским и карельским речкам и озерам) я — было мне лет десять — спросил отца, почему у всех интеллигентов волосатая грудь. (А то, что мы — интеллигенты, я знал из разговоров старших.) Отца мой вопрос озадачил. Но из этой, детской и фантастической причинно-следственной связи понятно, что никаких иных интеллигентов, кроме еврейских, с семитски-обильной растительностью, я тогда не встречал. Впрочем, и семья, и родительские друзья-знакомые были людьми вполне — и сознательно — ассимилированными. Интерес к собственному еврейству, разговоры на эту тему считались дурным местечковым тоном и вообще дикостью.

* * *

Первое мое воспоминание довольно страшное. Женщина в белом, видимо, няня, ведет меня за руку, одетого в форменный халатик и колпак, перелеском снаружи изгороди детского сада, подводит к глубокой яме, на дне которой… притаились на корточках мама и папа. Я обмираю, меня тетешкают, тормошат, по-домашнему зовут Ёжиком, а женщина в белом нервничает и поторапливает. И когда время свидания вдруг истекает, я поднимаю вой и отказываюсь возвращаться в казенный дом. Меня уводят силой. (Это родители правдами и неправдами уговорили нянечку вывести меня за территорию заведения, неожиданно закрытого на карантин.) Помню, что там я откликался на прозвище «Нездоровится»; наверное, это употребленное мной домашнее слово развеселило персонал. «Нездоровица, куда лопатку подевал?»

Сергей Гандлевский с матерью, Ириной Дивногорской, и отцом, Марком Гандлевским

Сергей Гандлевский с матерью, Ириной Дивногорской, и отцом, Марком ГандлевскимНо вообще, всякой такой душераздирающей диккенсовщины было в моем детстве совсем немного, иначе бы моя память не кружила всю жизнь вокруг да около. Я замечал, что память людей с трудным и безрадостным детством нередко как бы обнуляется, чтобы вести отсчет с более приятных времен.

Не то у меня. Почти еженощно, лежа на спине в считанные секунды отхода ко сну, я с убедительностью галлюцинации воскрешаю какую-нибудь малость полувековой давности: идеальную белизну и изгиб сугроба, выросшего за ночь напротив нашего первого этажа на Можайке; обивку родительского дивана, на котором нельзя было прыгать; счастливый запах псины и могучую побежку Рагдая — немецкой овчарки из углового подъезда… (Иметь собаку было idée fixe. Я даже вставал на час раньше, чтобы до школы — зимой! в утренней темноте! — побродить хвостом за каким-нибудь соседом, выгуливающим своего барбоса. Заодно влюблялся и во владельца.)

Повезло и с ежегодным каникулярным летом. Ужас пионерского лагеря ограничился для меня всего одной сменой классе во втором — в третьем. Мало, как сейчас говорят, не показалось. Знал бы отец, до какого немыслимого градуса разом подскочило сыновнее обожание, когда папина рубашка-бобочка мелькнула у административного корпуса, кладя конец моему многодневному отчаянию! И с тех пор были только дачи, бабушки, прекрасные поездки всей семьей: на байдарках либо в какую-нибудь российскую или украинскую глухомань и т.п.

Своей дачи не было (дед, когда был в фаворе, по принципиальному небрежению отказался и от дачи, и от машины); поэтому снимали то в подмосковных деревнях (теперь это та самая Рублевка), то в профессорском поселке недалеко от Болшево. Велосипед, Уча, Клязьма, Москва-река, подростковые шашни, чтение — все как полагается. Плюс собака. Мне было девять, когда родители поддались на мои мольбы и купили щенка. Так что к моему нынешнему предпенсионному возрасту на вопрос, люблю ли я собак, я, скорее всего, пожму плечами: ей-богу, не знаю. Но за пятьдесят лет вошло в привычку, что какая-нибудь трогательная и уморительная тварь живет с тобой под одной крышей, требует жратвы в урочный час и понуждает к прогулкам в погоду и непогоду. Вспомнил, кстати, одно маленькое сбывшееся пророчество. Мне не было пяти лет, когда мать на сносях спросила: «Ты кого хочешь — брата или сестру?» «Бульдозера», — ответил я, имея в виду бульдога, вернее, боксера. В сорок лет я и обзавелся боксером Чарли, а теперь у меня семидесятикилограммовый недотепа Беня, бульмастиф.

С братом в детстве и отрочестве мы не больно-то ладили. Я изводил его как мог, например, прикидывался мертвым и наслаждался его горем. Он тоже в долгу не оставался — вредничал, зная, что родители почти наверняка возьмут его сторону. Детская жестокость объясняется, может быть, тем, что человек заново и на ощупь, как слепой в незнакомом помещении, осваивается с душой, испытывает обнову так и этак, в том числе и пробной жестокостью.

До школы я был тихим, упитанным и задумчивым. Родители вспоминали, как, забирая меня из детского сада, всякий раз спрашивали: «Ёжик, ты что такой грустный?» «Я не грустный, я веселый», — отвечал я скорбным голосом. Однажды мы шли с отцом, он оступился в лужу и ушел в нее с головой — лужа оказалась перелившимся через края открытым канализационным люком. «Папа, ты куда?» — спросил я.

Отцовскими стараниями годам к пяти-шести я стал читать. В чтение я не с ходу втянулся. Сперва отец мне пересказывал «Робинзона Крузо» и всякое такое. Первой самостоятельно прочитанной книжкой была «Борьба за огонь» Жозефа Рони-старшего про уламров каких-то — потом пошло-поехало: Купер, Майн Рид, Вальтер Скотт, Дюма, Стивенсон...

Расскажу о нашем жилье. Но для этого придется снова говорить о временах, когда меня еще на свете не было. Отец до женитьбы жил в родительском доме — добротном сталинском строении на Большой Пироговке. Там сейчас живет семья моего дяди, Юрия Моисеевича; квартира эта и поныне воспринимается мною как фамильное гнездо. Перед самой войной, когда ее дали деду, это было — на общем жилищном фоне, — конечно, роскошью. Но жили в этих трех маленьких комнатах по возвращении из эвакуации, по существу, вповалку: дед с бабушкой, два лба — отец с младшим братом — и бабушкина местечковая сестра Неха с дочкой-подростком Инной, отца которой по обычаю той эпохи расстреляли. Домашняя атмосфера, судя по рассказам, была специфической, хотя и показательной. Дед-начальник дневал и ночевал на службе, появлялся редко, внезапно и внушал трепет. Жизнь с верховной подачи мыслилась как нечто, приводимое в движение силой воли и движущееся по колее долга. А поскольку соответствие спущенным сверху идеалам превышало меру человеческих возможностей, домашние, дети в особенности, чувствовали себя виноватыми в собственном несовершенстве и в свой черед упражнялись на детском уровне в административно-командных взаимоотношениях. Такой получался классицизм — в тесноте и обиде. Понятно, что привести сюда молодую жену мой двадцатипятилетний отец не хотел и въехал в коммунальную квартиру на Можайке, где жила мама со своими социально предосудительными матерью и бабушкой в двух одиннадцатиметровых комнатах-пеналах.

Мама рассказывала, что первое время после свадьбы ее озадачивали внезапные кратковременные исчезновения отца — это он с непривычки и по застенчивости бегал через Можайку (будущий Кутузовский проспект) по нужде на тогда еще дикий берег Москва-реки. Или такой анекдот. Еще в пору ухаживаний отец с букетом ждал мать на Можайке напротив ее дома. Мать опаздывала: политинформация на службе все не кончалась и не кончалась. Минут через пятнадцать отцовского топтания на одном месте двое в штатском препроводили его в кутузку для выяснений: трасса-то правительственная…

Коммуналка была не из легендарных (тусклое ущелье коридора, огромная кухня, с десяток семей и проч.) — в такой я бывал, навещая нашу с братом названую бабушку, Веру Ивановну Ускову, бездетную вдову (муж, разумеется, расстрелян), подругу умершей в середине 50-х маминой мамы. В доме Веры Ивановны позади Музея изящных искусств теперь начальные классы 57-й школы. Коммунальная квартира по Студенческой улице, 28, где я скоротал первые пятнадцать лет жизни, была всего лишь четырехкомнатной. Две комнаты — наши, за стеной — еще четверо: родители и две дочери. Глава семьи — кухонный демагог, изнурявший моего отца прочувствованным и скрупулезным пересказом газетных передовиц, тот еще фрукт. А в четвертой комнате, стиснув зубы, сожительствовали разведенные супруги с фамилией-палиндромом Ажажа. Оба симпатичные люди. Он был океанологом и братом знаменитого в свое время энтузиаста-уфолога, читавшего полуподпольные лекции об НЛО. Магнитофонные записи этих лекций расходились в интеллигентских кругах наравне с бардовскими песнями. Я слышал одну такую пленку, где в конце концов прения сторонников и противников существования внеземных цивилизаций прервал ор уборщицы, чтобы расходились, не то она пустит в ход швабру.

Но меня, подростка, влекли в комнату Эрика Ажажа, главным образом, не заспиртованные морские гады, не уфология и бардовские песни («Сигаретой опиши колечко, / Спичкой на снегу поставишь точку…») — был магнит попритягательней: подшивки чехословацкого фотожурнала с голыми женщинами.

А в предшествующие, более невинные годы мне немало крови попортила музыка. Почему моих вовсе не привилегированных родителей, живущих в самой гуще советского спартанского быта, потянуло именно на этот атрибут старорежимного воспитания — ума не приложу! Может быть, именно в противовес бытовому минимализму? Лучше бы отдали в английскую школу по соседству. Год я учился скрипичной стойке и возил туда-сюда смычком по струнам, потом пересел за пианино, держал кисть руки «яблочком», барабанил через не хочу этюды Черни и Гедике. Коту под хвост. Теперь я люблю музыку, но нынешняя моя привязанность не имеет никакого отношения к тем истязаниям. Просто в приданом жены оказалась коробка пластинок с «Бранденбургскими концертами», и я уже ближе к сорока понемногу вошел во вкус.

А обязательное среднее образование я получал до середины девятого класса по местожительству — в районной школе № 80 (потом она сменила номер на 710). Совершенно случайно школа оказалась сносной, а в старших классах даже хорошей, впрочем, именно в старших я подался в другую. Но об этом потом.

Не помню отчетливого рубежа, но годам к двенадцати-тринадцати я из тихони превратился в подростка с норовом — мой дневник ломился от дисциплинарных замечаний, вроде «На уроке географии бросал тряпку в Казакевича» и т.п. (Как бы для симметрии, лет через пятнадцать, в недолгую пору уже моего учительства жизнь свела меня с подобными отроками. Приятного мало. Такие юнцы знают кое-что по сравнению с большинством, не знающим вообще ничего, но ведут они себя, будто знают все, — и умерить их апломб непросто.)

Есть байка и в связи с помянутым Феликсом Казакевичем. Он был моим одноклассником, славным мальчиком из более основательной и традиционной, чем наша, еврейской семьи. Они и жили побогаче — в отдельной квартире по соседству. У него был велосипед, который он однажды не без опаски дал мне на пятнадцать минут. Когда я залихватски вырулил в Феликсов двор часа через два, я застал весь клан Казакевичей в сборе у подъезда, и горбатая бабушка-родоначальница, столетняя, как казалось мне тогда, глянув на очкастого «похитителя велосипедов», изумленно пробормотала: «Аид4?»

* * *

Советское детство рано научало дипломатии. Была семья со своим словарем, укладом и интересами. Довольно скоро ты овладевал азами двойного сознания: одна и та же тема или деятель истории (Ленин, к примеру) могли совершенно по-разному оцениваться в домашних стенах и в школе, но в школе полагалось держать язык за зубами. Но это еще не все. Был двор, куда всех детей ежедневно отправляли гулять. Но прогулки были далеко не пасторальными: случались жестокие избиения, истязание бездомных животных было в порядке вещей и, разумеется, в ходу были самые барачные представления об интимной жизни. Весь дворовый опыт следовало держать при себе под родительским кровом, прикидываться наивнее, чем ты являлся в действительности. Царило раздолье для душевной неразберихи: благородный до выспренности круг домашнего чтения и «Мальчик из Уржума» на уроке; дворовый переросток Шурик, с комментариями мастурбирующий напоказ перед мелюзгой; приправленные политической крамолой семейные разговоры, плохо стыкующиеся с мажорной гражданственностью школы; показательная казнь кошки и проч. Было от чего уму зайти за разум, и остается только дивиться прочности детской психики. Хотя совсем без фобий не обошлось: шпана и кошки по сей день постоянные действующие лица моих кошмарных сновидений. Интересно, отдавали себе отчет наши родители, участниками какой заочной педагогической баталии они являлись, подозревали ли об истинном раскладе сил?

Было еще одно привходящее обстоятельство моего детства — постоянные головные боли, почти вошедшие в привычку. Вдобавок лет с девяти до четырнадцати у меня случилось несколько припадков с потерей сознания и судорогами. Светила медицины, к которым мама водила меня, объяснили мой недуг родовой травмой. В итоге я был освобожден от прививок, уроков физкультуры и получил дополнительный свободный день и мешок пилюль. Этой своей неочевидной хворью я попользовался сполна. Я не опускался до примитивной симуляции — я мастерски изображал сборы в школу на последнем пределе сил и терпеливо добивался, чтобы решение о пропуске занятий исходило от отца с матерью. Лишь покуражившись вволю, я сдавался на милость победителей, мама инструктировала меня насчет обеда — какую кастрюлю подогревать и на каком огне, — и встревоженные родители уходили на службу. Мне кажется, что именно в один из таких срежиссированных прогулов я испытал первый приступ отроческой графомании.

Вообще-то в семье я не был белой вороной: стихоплетством, особенно на случай, баловались все Гандлевские — дед и брат его, отец и мой дядя. Вот, например, славный детский опус моего отца:

Ходили на каточки мы,

Катались на коньках.

Гонялись за девóчками

В оранжевых портках.

Долгие годы я считал неверное ударение в третьей строке поэтической вольностью, пока не напоролся на такое же у Державина.

Первым моим сочинением была поэма о любви. Она так и называлась «Поэма о любви». Причина для написания была самая уважительная: красивая строгая девочка, которая мне нравилась, перевелась в другую школу. Но в эту историю я подмешал всяких красот из книжек: зловещего соперника, дуэль, внезапную смерть возлюбленной по истечении десятилетий5, да и собственную в придачу — в двух последних строках поэмы:

Мгновение! И дрожь в ногах!

И я безжизненный упал!

То, что смерть автора описывалась от первого лица, меня не смутило. Эта бредятина и по прошествии полувека кажется мне милой, и я ее не стесняюсь. Но уже через год-другой в моих опусах появился душок стенгазеты и подростковых сатирических потуг. Они и написаны маяковской «лесенкой». Ну их.

Ань-Ань. Фотография Сергея Гандлевского

Ань-Ань. Фотография Сергея ГандлевскогоДетское сочинительство длилось недолго и годам к тринадцати сошло на нет. А тем временем родители стали думать, кем мне стать. Поскольку я любил собак и жалел дворовых кошек, решено было, что у меня есть склонности к биологии. Мама, человек дела, все разузнала и отвела меня в КЮБЗ (так неблагозвучно сокращался Кружок юных биологов зоопарка). Я вызвался и написал к одному из занятий реферат о модных тогда дельфинах. Зачем-то по сей день помню, что у человека в мозгу одно специфическое ядро, а у дельфина — два. И еще — что кожа дельфина толщиной 10 мм, за счет чего гасятся турбулентные завихрения. Дело за малым: вспомнить, что все это значит. И в свои нынешние на сон грядущий «пятиминутки памяти» я изредка отчетливо воссоздаю осень, темень, безлюдье после закрытия, и ты, тринадцатилетний, но посвященный, вдыхая роскошную вонь зверинца, опасливо бредешь к служебному выходу мимо клеток и вольер, за которыми оживляются, посапывают и порыкивают четвероногие зека. За каждым «кюбзовцем» «закрепляли» какого-нибудь зверя, мне достался бамбуковый медведь Ань-Ань, тот самый, воспетый Юзом Алешковским.

Я было согласился на предложенное мне отцом и матерью будущее. Прошел конкурс в математический класс своей же школы и на «четверки» брал задницей точные науки, исправно почитывал книжки по предстоящей профессии, стал ходить по соседству к учительнице английского (мы уже переехали в Сокольники — в отдельную квартиру от отцовского предприятия). Но что-то точило меня изнутри, будто я собираюсь сделать нечто хорошее, но не совсем правильное и… непоправимое. (Сравнение с женитьбой по расчету здесь кстати.) К тому же дядя, отцовский брат, подливал масла в огонь. Я дядю люблю, уважаю и ценю. Он не такой эффектный и плакатно-волевой человек, как его старший брат и мой отец, но именно дядины тихие советы подталкивали меня к некоторым решительным поступкам, о которых я после не жалел — спасибо ему. Юра соблазнял меня не столько литературным трудом, сколько литераторским образом жизни: сладким утренним сном, пока простые смертные сломя голову несутся к проходным заводов и НИИ, богемными нравами, посиделками заполночь без оглядки на скорый подъем по будильнику и прочим сибаритством, которого он сам, инженер, был лишен, но знал не понаслышке, дружа с талантливыми выпускниками МГПИ — Визбором, Ряшенцевым и другими. Я, сообразно летам, имел о писательской доле более возвышенные и драматические представления; оно и понятно для уроженца России и выходца из книжной семьи! Но я ничего не писал в эту пору — абсолютно ничего!

И как-то зимним вечером я шел с частного английского урока, прокатился с разгона по длинной черной ледяной проплешине на тротуаре, а когда ступил на асфальт, решился — раз, и получается, что навсегда: буду-ка я писателем. В сущности, на пустом месте.

Это решение стало неприятной неожиданностью для родителей. С моей стороны было всего лишь хотение с привкусом — иногда и для меня самого — бреда. С отцовской — целая череда здравых доводов против: гуманитарий в СССР обречен на вранье; творческие профессии легко уживаются с положительными родами деятельности (врач Чехов, композитор Бородин и др.); посредственный писатель, в отличие от среднего инженера или рядового экономиста, — печальное зрелище и т.п. Но я упорствовал, потому что сразу прикинул на себя и всем сердцем свыкся с обликом свободного художника, возможно, даже с трубкой в зубах, и ну ни в какую не соглашался расстаться с полюбившейся мечтой. И родители отступились. По существу, как я теперь это расцениваю, я тогда предал семейный — причем нескольких поколений — идеал жизни как волевого усилия и преодоления и предпочел облегченный вариант — жизнь в свое удовольствие. На склоне лет соглашусь, опустив глаза: такая жизнь, несмотря ни на что, сладка.

Вера Романовна Вайнберг

Вера Романовна ВайнбергПоскольку прямо по курсу теперь маячил не биологический, а филологический факультет, я наспех перевелся в школу неподалеку — в гуманитарный класс. Это стало бы большой ошибкой (общий интеллектуальный уровень моих одноклассников-гуманитариев оказался куда ниже, чем в оставленном математическом классе), если бы в новой школе литературу не преподавала Вера Романовна Вайнберг, ифлийка со всеми возвышенными добродетелями, присущими выпускникам этого учебного заведения с репутацией советского «Лицея». На фоне разных, но стилистически на удивление однородных людмилочек николавен тогдашнего педсостава она смотрелась чуднó. Странное дело, но мы, шантрапа противного переходного возраста, сидели на ее уроках тише воды, ниже травы, хотя она, в отличие от иных коллег, не орала на нас до вздутия жил на лбу и шее, не грохала журналом об стол и не стращала вызовом родителей в школу. Она ко мне благоволила — я перед ней благоговел. Вера Романовна сверх всякой меры расхваливала мои ответы и сочинения, а поскольку я уже знал, что буду освобожден по состоянию здоровья от выпускных экзаменов, то внаглую бездельничал на большей части предметов. Словом, я с подачи учительницы в щенячьем возрасте подцепил постыдную звездную болезнь. Но — пусть в некрасивых и безвкусных формах — я, будто во сне, дивясь и робея, поверил в свою звезду.

Июнь по окончании девятого класса я провел в доме отдыха под Москвой. За мной приглядывал сосед по комнате, отцовский сотрудник, но большую часть долгого дня я был предоставлен себе. Месяц, отданный всяческим грезам и бумагомаранию, стал первым опытом замечательного одиночества. О стихах речи не шло: я начисто утратил детское умение более или менее связно говорить в рифму — я готовил себя в прозаики. Но все сюжеты были с чужого плеча, поэтому я смирился и начал упражняться в описаниях природы, вешая по два-три эпитета на одно существительное (реку, дерево, облако). Еще я косился за вырез платья официантки Раи. Больше ничего не помню.

В выпускном десятом классе мое самомнение уравновешивалось плохо скрываемым отцовским разочарованием и отборной бранью бой-бабы — репетитора по русскому и литературе. Она костерила меня за отсебятину, ту самую, за которую хвалили в школе, и заставляла зубрить признаки романтизма, соцреализма и проч. Ко времени поступления в МГУ я был окончательно сбит с толку. Правы оказались обе учительницы: «признаки», действительно, на экзаменах спрашивали, но совершенно случайно принимала у меня устный экзамен и авансом завысила оценку жена поэта Всеволода Некрасова — Анна Ивановна Журавлева, наслышанная о моей отсебятине приятельница Веры Романовны. Я чудом и впритык набрал проходной балл и в 1970 году поступил на русское отделение филфака Московского университета.

* * *

На старшие классы и вступительную пору пришлось мое страстное увлечение Достоевским. В зрелые годы, когда я с опаской перечитываю его, я испытываю вину и неловкость. Несколько лет назад я все-таки свел концы с концами — примирил страсть молодости с последующим охлаждением. Достоевский, на мой вкус, — гениальный писатель для юношества. «Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет...» — сказал Герцен. Именно такому возрастному душевному строю Достоевский приходится особенно впору. Молодого человека с запросами он заряжает самым крайним знанием, причем под надрывный до невозможности аккомпанемент, на который так падка молодость. Психологизм Достоевского резонирует с молодой страстью к самокопанию и увлечением собственной сложностью и противоречивостью. Его трясет — но и тебя лет до двадцати пяти трясет!

А после, когда «алгебра идей» принята к сведению, наступает пора «арифметики», «частного», наблюдений и подробностей — природы, социальных повадок человека, любви, семейных хитросплетений, старения; пора отношения к иным проявлениям своей и чужой сложности как к распущенности; время чувств, а не страстей… И в один прекрасный день твоя рука, как бы сама собой, минуя Достоевского, снимает с полки Толстого.

Страсти к Достоевскому я во многом обязан знакомством и двадцатипятилетней дружбой с Александром Сопровским. Мы виделись с ним мельком на «сачке» — под спиралевидной лестницей на первом этаже нового гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Там, на батареях и около, курили и рисовались кто во что горазд нерадивые студенты. И как-то вскользь мы с Сопровским обмолвились заветными цитатами из «Легенды о Великом инквизиторе», и нас дернуло электричеством духовной близости. В школе я не знал дружбы — мне вроде бы хватало и приятельства. Я человек общительный, но закрытый и непростодушный. А Саша, наоборот, был очень открытым и простодушным, но букой. И он тотчас взял меня в такой дружеский оборот, что я поначалу опешил. Мало того, что я впервые столкнулся с таким напором, я впервые почувствовал, каково это — быть другом человека, по-настоящему самобытного, от природы наделенного даром свободы. Он часто поражал, иногда раздражал и всегда выматывал меня. Лучше всех, по-моему, сказал о Сопровском сорок лет спустя Михаил Айзенберг: «Этот мешковатый, не слишком ловкий человек в этическом отношении отличался какой-то офицерской выправкой; еще в юности он скомандовал себе “вольно”, но с такой строгостью, что вышло строже любого “смирно”». Под обаянием Сопровского мои представления о мире если не зашатались, то расшатались. («Мои» — сильно сказано; своими я толком и не успел обзавестись, а Саша успел.) Но главным и для него, и для меня было, что он писал стихи; и школьный товарищ его Александр Казинцев — тоже, и их приятель Давид Осман — тоже. Так я, еще только мечтавший о писательстве, сошелся с людьми, уже считающими себя поэтами, и начал «торчать по мнению». (Эту идиому я узнал от Петра Вайля. Она означает — самому не пить, но хмелеть за компанию.) Заодно с ними я стал время от времени посещать университетскую литературную студию «Луч», возглавляемую и по сей день Игорем Волгиным. Прочел там свой — единственный! — рассказец, над которым аудитория позабавилась всласть. Я много нервничал, что у меня нет таланта, старался скрыть от одаренных друзей свои опасения, от чего нервничал еще больше, и в разгар нервотрепки и мук уязвленного самолюбия влюбился без памяти и, в числе прочего, забыл, что не умею рифмовать, и написал первое стихотворение — ночью 22 июня 1970 года.

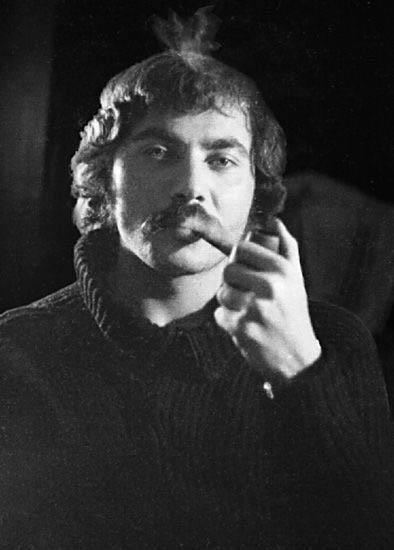

Александр Сопровский с женой Татьяной Полетаевой

Александр Сопровский с женой Татьяной Полетаевой(Наверное, это одно из самых приятных чувств, доступных человеку, — превзойти свои же представления о собственных возможностях. Когда вдруг оказывается, что вода держит тебя на плаву, и внезапно понять, что в действительности означает слово «плавание».)

«Теперь это от тебя не отвяжется», — пообещал мне Сопровский и оказался прав: в течение нескольких лет я писал в среднем стихотворение в неделю. И теперь не только я, представляя кому-нибудь моих друзей, говорил «такой-то, поэт», но и они величали меня этим неприличным до смущения словом.

От восторга перед новыми горизонтами голова моя пошла кругом, я как с цепи сорвался. Родители считали (и у них были на то веские основания), что меня будто подменили. В первую очередь, их многолетние терзания сильно омрачают мою память. Оба давно умерли. Отец делается мне с годами все ближе и дороже — по мере того, как я становлюсь таким же, как он, тяжеловесом, во всех значениях. А штамп «мать — это святое» представляется мне непреложной истиной.

В 1971—1972 гг. дружеский круг определился окончательно: мы с Сопровским и Казинцевым сошлись с двумя звездами университетской студии — Бахытом Кенжеевым, вылитым восточным принцем, человеком большого таланта и добродушия, и с Алексеем Цветковым, байронически хромающим красавцем с репутацией гения. Цветков и Кенжеев с полным правом — во всяком случае, по отношению ко мне — вели себя как мэтры. И здесь — одно из главных везений моей (тьфу-тьфу-тьфу) везучей жизни. С одной стороны, превосходящими силами четырех друзей мне был навязан очень высокий темп ученичества, а с другой — возрастной расклад (два «старика» на трех «юнцов») осложнял психологическую «дедовщину»: хотя бы количественный перевес молодняку был гарантирован. Я это к тому, что когда молодой новичок вступает в сложившийся круг старших, это сперва способно польстить самолюбию, но по прошествии времени у него могут сдать нервы: годы идут, а он все, по собственному ощущению, в подмастерьях. Я знал примеры таких срывов. Не исключаю, что предсмертные вздорные годы превосходного поэта Дениса Новикова объясняются чем-то подобным, хотя никто из старших друзей-поэтов его за мальчика не держал.

Подробности первого знакомства с Кенжеевым я запамятовал, а начало дружбы с Цветковым помню. Я набрался смелости, позвал его в гости и обрадовался легкости, с которой он принял приглашение. Родители были извещены о важном визите. Мама накрыла на стол, отец разлил по бокалам сухое вино и по ходу несколько скованного обеда завел литературный разговор.

— В мои времена считалось (о, эта самолюбиво-настороженная неопределенно-личная конструкция!), что есть три великие эпопеи: «Война и мир», «Тихий Дон» и «Сага о Форсайтах».

— Ну, Голсуорси — вообще не писатель, — сказал как отрезал мой кумир, уписывая за обе щеки. Так без лишних антимоний я был взят в учебу.

Если называть вещи своими именами, учеба приняла форму самого кромешного национального пьянства, чуть не сказал «застолья». «Застолье» было бы словом совсем иного стилевого регистра — стол имелся далеко не всегда. В какой-нибудь грязной сторожке, подворотне или котельной, опорожнив стакан омерзительного пойла, Цветков мог сказать в своей ядовитой манере: «Сейчас внесут трубки» или «Где наша еще не пропадала?» Так совместными усилиями создавалась дружеская атмосфера отверженности и веселой безнадеги.

Есть мнение, что круг поэтов «Московского времени» из корысти в последние двадцать пять лет преувеличивает меру своего социального отщепенства: почти у всех из нас, кроме, кажется, Сопровского, имелись считанные (по две-три) публикации в советской печати. Я не вижу здесь двурушничества. Все мы — пусть в разной мере — были поэтами традиционной ориентации. Помню, как через третьи руки мы перво-наперво передали экземпляр своей машинописной антологии Арсению Тарковскому, наиболее для нас авторитетному поэту из современников. Он вернул ее, поставив Цветкова выше прочих. (Вот ирония — Цветков и тогда, и по сей день единственный из нас совершенно равнодушен к Тарковскому.) Но ведь и лучшие образцы печатной поэзии той поры (Мориц, Межиров, Кушнер, Чухонцев и др.) встраивались в классическую традицию. Мы понадеялись, что наши стихи тоже могут быть напечатаны — оказалось, не могут. Кстати, пятнадцать лет спустя, когда вверху началось какое-то потепление и брожение, я для себя решил, что было бы позой и надрывом проигнорировать «ветер перемен», и методично разослал по редакциям московских журналов свои стихи. И получил отовсюду дремучие отказы («Стихи вас учить писать не надо, но вы пишете черной краской…» и т.п.), и успокоился, и зажил, как жил всегда, пока те же редакции сами не стали мне предлагать печататься.

Бахыт Кенжеевbakhyt.narod.ru

Бахыт Кенжеевbakhyt.narod.ruЛучшим поэтом в нашей компании по праву считался Алексей Цветков, но главным, если не единственным из нас, деятелем культуры был Александр Сопровский. Ему и Казинцеву принадлежала мысль выпускать антологию «Московское время». Мне-то по разгильдяйству и инфантилизму вся затея казалась «игрой во взрослых». Боюсь, что Кенжеев и Цветков относились к этому начинанию сходным образом. Тем досадней, что сейчас мы, живые участники былой группы, оказались, в каком-то смысле, на культурном иждивении нашего покойного товарища, а ему при жизни не перепало ничего. Если не ошибаюсь, именно редакционная тактика «Московского времени» стала первой в ряду причин, приведших к разрыву школьной дружбы Сопровского и Александра Казинцева. После эмиграции Цветкова в 1974 году Казинцев убедил своего друга и соредактора не включать стихов эмигранта в очередные выпуски антологии.Сопровский скривился, но послушался этого «здравого» совета; следом за ним — и мы с Сашиной женой Татьяной Полетаевой и Кенжеевым.Саша был человеком безрассудной смелости и неосмотрительности, но, как сказал один знакомый, «всякий раз, когда я веду себя не как интеллигентный человек, я веду себя хуже интеллигентного человека». (В справедливости этой истины многим интеллигентам еще предстояло убедиться на собственном опыте двадцатилетие спустя в «перестройку», когда мы почему-то, возомнив себя «политиками», перестали мерить людей и события на свой сословный аршин — мерой вкуса.)

Я помянул отвагу и неосмотрительность Сопровского. Вот, к примеру, очень сопровский случай. Антисоветчиками и «пещерными антикоммунистами» были мы все. Но основательный Саша решил ознакомиться с первоисточником и толком проштудировать Ленина. Темно-красные тома из полного собрания сочинений приносил сыну отец из библиотеки Центрального Дома Советской Армии — он работал там шахматным тренером. В указанный срок Александр Зиновьевич сдавал их обратно, но уже с красноречивыми — вплоть до матерщины — сыновними пометами на полях. Кто-то из очередных читателей-ленинцев остолбенел и забил тревогу. Установить авторство маргиналий было делом техники. По-моему, это ребячество стоило Сопровскому высшего образования: его, отличника и старосту группы, отчислили с последнего курса исторического факультета МГУ под предлогом троекратно несданного экзамена… по истории партии.

Произошло это изгнание в 80-е годы, а в 70-е мы с Сопровским из-за невинной «аморалки» (невинной до смешного — когда-нибудь, может быть, опишу) вылетели соответственно: я с дневного на заочное отделение, а Саша — с заочного вообще на улицу.

А помимо литературной жизни с диссидентским душком была и собственно жизнь: страсти-мордасти, разъезды, набиравшее смысл отщепенство. Разъезды вспоминаю с удовольствием и даже не без некоторой гордости. По семейному воспитанию я не должен бы впасть в «босячество», а вот поди ж ты…

Я был на Мангышлаке со стороны Казахстана и любовался зеленым прибоем Каспийского моря. Я в одиночку объехал на попутках «подкову» Памира, как она видится на карте. Я мельком проехал весь Северный Кавказ и готов засвидетельствовать, что строка «И солнце жгло их желтые вершины…» применительно к Дагестану не романтическая выдумка. С одной из таких лысых желтых вершин я однажды свесился: снизу доносились тихие, но звонкие звуки аула, а вровень со мной, паря и косясь на пришлеца, скрежетала оперением какая-то огромная птица. В течение нескольких месяцев я был рабочим сцены Театра им. Моссовета и вплотную наблюдал театральный быт: одна гардеробщица жаловалась другой, что с Фаиной становится невозможно работать. (Имелась в виду Раневская.) Ездил с этим театром на гастроли в Новосибирск и Омск. Одичав за три месяца на Чукотке от матерной мужественности, я чуть было не расчувствовался вслух перед напарником по маршруту, когда мне показалось, что и его пробрало от вида сопок, тундры и снова сопок — аж до Аляски. Но он опередил меня возгласом: «Как же я соскучился по пиву!» С закадычным другом Алексеем Магариком мы, в забвенье техники безопасности, скатились к Вахшу, и нас развеселило и обнадежило название приречного кишлака — Постакан. И всякое такое.

Чего в подобном времяпрепровождении, растянувшемся на десятилетие, больше — плюсов или минусов? Не знаю. С одной стороны, я мало читал, потому что занимался низкоквалифицированным трудом вместо того, чтобы провести целое десятилетие за книгой. Но я надеюсь, что есть и другая сторона. Мне нравится, когда наш литературный треп с профессором Жолковским за кофе у меня на кухне перебивает сдавленный звонок с зоны: это от нечего делать надумал попиздеть мой приятель-уголовник, который жмет «отбой», не простясь, потому что в бараке начался шмон. Моя похвальба требует пояснения. Я прожил жизнь в ширину, а для глубинного измерения в моем распоряжении был я сам — с меня и спрос. Для писателя, каким я мечтал бы стать, такой образ жизни, может быть, и не плох. Все, что я повидал «в людях», я повидал в роли дилетанта. Мою прямую работу — таскать тяжести, разбивать лагерь, рыть землю и бурить ледник — профессионалы-ученые делали лучше меня. Но в таком стороннем, не вконец профессиональном взгляде, мне кажется, тоже что-то есть. Мне кажется, я научился чувствовать и ценить это и в литературе, как примету какой-то человеческой и правильной уязвимости и незавершенности.

Примечания

1 21 декабря – день рождения Сталина. (Здесь и далее примечания автора.)

2 Такое слово выдумал Курт Воннегут для обозначения ложной духовной общности.

3 Шлимазл (идиш) – недотепа, человек, которому постоянно не везет.

4 Аид (идиш) – еврей.

5 Пришло в голову, что это вообще-то – конспект моего «НРЗБ» (2002)… Вот и верь после таких совпадений в свободу выбора!

Понравился материал? Помоги сайту!

В разлуке

В разлуке