Искусство

ИскусствоНовые буквари и асимметричная тень романтизма

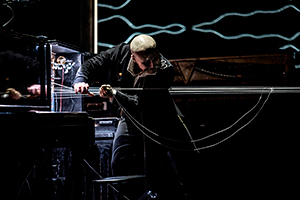

Мирослав Балка. BlueGasEyes. 2004. Видеопроекция, соль, сталь, мдф. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-Йорк

Мирослав Балка. BlueGasEyes. 2004. Видеопроекция, соль, сталь, мдф. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-ЙоркВ Москве на площадках Государственного центра современного искусства и ЦСИ «Винзавод» проходит организованная ГЦСИ выставка польского художника Мирослава Балки «Фрагмент», которая до этого показывалась в Берлине и Варшаве. Кураторы российской версии проекта — Наталья Гончарова из ГЦСИ и Марек Годжиевский из Центра современного искусства «Уяздовский замок». Андрей Паршиков поговорил с художником и Андой Роттенберг, одним из первопроходцев кураторства и художественной критики в Польше.

Андрей Паршиков: Анда, а как так произошло, что после всей вашей выдающейся деятельности на ниве андеграундного искусства вплоть до 1989 года вы внезапно садитесь в министерское кресло (в 1991—1992 годах Роттенберг возглавляла Департамент искусства в Министерстве культуры Польши. — Ред.)?

Анда Роттенберг: Это вполне себе классическая ситуация, когда ты долго борешься против правительства, затем оно уходит, и тебя зовут присоединиться к новому руководству. Это был самый простой путь для меня, единственной моей ошибкой было согласиться. И это правда было очень тяжело. Я не функционер, и мне совсем не нравилось в министерстве.

Паршиков: А вам не кажется, что вы гораздо больше могли сделать для художественной сцены, используя предоставленные вам ресурсы и власть?

Роттенберг: Нет, я ничего не могла, поскольку система управления и распределения бюджетов все еще оставалась прежней, люди ничего не хотели делать. Мне оставалось только сидеть в моем офисе, будучи не в силах ни на что повлиять. Художники занимались своими делами, институции начинали потихоньку менять свою политику, но не так быстро и радикально, как мне тогда хотелось бы, а я ни на что не могла влиять — ни на их программу, ни на их художественных руководителей. Поэтому я и говорю, что это была огромная ошибка.

Паршиков: Анда, Мирослав, а вы уже были знакомы в этот польский «андеграундный период»? Во время военного положения или его последствий?

Роттенберг: Мы познакомились в 1989 году.

Мирослав Балка: Да, конечно, после военного положения.

Роттенберг: Ну как сказать, военное положение само по себе длилось совсем недолго, но ситуацию вокруг него, его последствия все же мы расхлебывали до 1989 года.

Независимая художественная сцена не боролась напрямую против правительства, она просто отказывалась от сотрудничества.

Паршиков: Мирослав, а вы что делали во время военного положения?

Балка (улыбается): Я учился.

Паршиков: А свое несогласие с этой ситуацией как-то выражали?

Балка: Выступал ли я против военного положения? Как художник или как активист? По-моему, никак не выступал. Я учился и старался получить от образования все по максимуму. А когда закончил, пытался делать самое лучшее искусство, на которое был тогда способен. Наверное, моим протестом было получение лучшего образования.

Роттенберг: Мирослав, позволь тебя перебить. Разумеется, независимая художественная сцена не боролась напрямую против правительства, она просто отказывалась от сотрудничества. И это независимое художественное сообщество было очень большим и развивало очень бурную деятельность: лекции, встречи, выставки. И в этом Мирослав активно участвовал. По большому счету, он просто был частью независимой художественной жизни, но это не значило давать открытый бой…

Балка: Нет, нет! Я вообще не был участником независимой сцены. На тот момент моя активность выражалась в выставках только в одной галерее, которую организовали студенты.

Роттенберг: Да что ты такое говоришь, а эта галерея в колокольне?

Балка: Да, одна выставка, и мы взяли со священника обещание, что он не будет благословлять ее.

Роттенберг (смеется): Было же еще несколько независимых галерей.

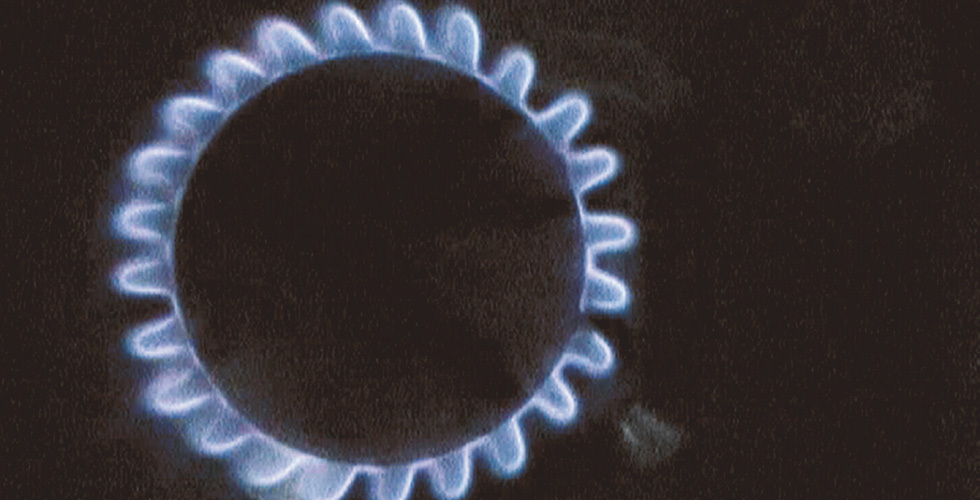

Мирослав Балка. Winterreise.Bambi. 2003. Видеопроекция, видео снято в концентрационном лагере Биркенау. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-Йорк

Мирослав Балка. Winterreise.Bambi. 2003. Видеопроекция, видео снято в концентрационном лагере Биркенау. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-ЙоркБалка: Да, но они все в основном были просто студенческими пространствами. Вообще вот что я хотел сказать. Эта так называемая независимая сцена была на тот момент опасно близка к церкви, и соответственно я старался держаться подальше.

Роттенберг: Ну не вся! Да, ты прав, часть независимой художественной жизни протекала под эгидой церкви. Я тоже всегда пыталась найти третий путь, между церковью и государством. Приходилось арендовать какие-то пространства, как-то выкручиваться. В целом вся эта независимая сцена была огромна. Это не было партизанским движением, отнюдь! Мы не прятались. Вся активность была абсолютно публичной, просто без печати государственных институций. При этом давайте не будем забывать, что все это также устраивалось на государственные деньги, потому что других попросту не было. Это все было больше похоже на символический жест, чем на реальную борьбу.

Паршиков: Как вам удавалось получить бюджет от государства?

Роттенберг: Мы и не просили. У галерей были свои бюджеты.

Паршиков: У частных?

Роттенберг: Нет, у государственных, городских, студенческих. У них были бюджеты на свои программы, которых, конечно, катастрофически не хватало. Художники за свой счет производили работы, сами их привозили, у них были самые большие траты. Денег не было.

Паршиков: Когда конкретно все изменилось? В 90-е?

Роттенберг, Балка (хором): В 1989-м!

Паршиков: То есть последствия военного положения закончились именно тогда?

Балка: Конечно, официально оно закончилось в конце 1983-го, но по факту — после первых свободных выборов, то есть в 1989-м.

Искусство вообще не изменилось, потому что еще до этой перемены все действовали так, как будто они совершенно свободны.

Роттенберг: Да, в 1989-м и экономическая, и политическая системы в Польше изменились.

Балка: Сначала политическая.

Роттенберг: Согласна.

Паршиков: И как вы почувствовали эти изменения в обществе? Глоток свободы?

Роттенберг: О, это была самая свободная свобода! Где-то года эдак до 1995-го. Это была самая свободная страна, каждый мог делать все что угодно.

Балка: Это было невероятно, потому что к власти пришла вся бывшая оппозиция. Например, когда Анду позвали работать в министерство, министром культуры была Цивильска, очень прогрессивный театральный режиссер. Ну то есть это была полная, хм… частичная, ну частично полная, частично не полная (смеются) перемена.

Паршиков: А как на эту полно-неполную перемену отреагировала художественная сцена?

Роттенберг: Искусство вообще не изменилось, потому что еще до этой перемены все действовали так, как будто они совершенно свободны.

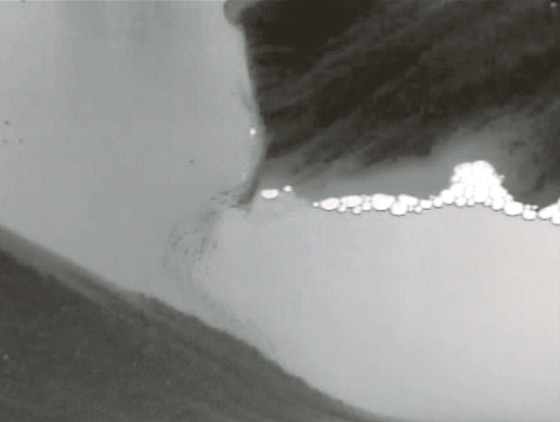

Мирослав Балка. Winterreise.Pond. 2003. Видеопроекция, видео снято в концентрационном лагере Биркенау. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-Йорк

Мирослав Балка. Winterreise.Pond. 2003. Видеопроекция, видео снято в концентрационном лагере Биркенау. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-ЙоркПаршиков: А производство искусства? Бюджеты-то увеличились?

Роттенберг: Нет, когда мы перешли от социализма к капитализму, денег вообще не было.

Паршиков: А частные галереи появились?

Роттенберг: Да, но у них все было еще хуже (улыбается).

Балка: Было всего несколько частных галерей.

Роттенберг: Три-четыре, и они вообще не продавали. Денег не было вообще, особенно для «нового искусства».

Паршиков: А сейчас? Что сейчас происходит в Польше?

Балка: Сейчас? Вот как раз сейчас искусство стало слишком коммерциализированным, деньгам уделяется слишком много внимания. Художники наиболее счастливы, если участвуют в выставках в коммерческой галерее или — тут уже они совсем на седьмом небе — в международной ярмарке. Это теперь повод для гордости.

Роттенберг: С одной стороны, да, Мирослав, ты прав. С другой — мне кажется, что молодое поколение польских художников не чувствует тех границ, которые ощущали, например, мы. Они путешествуют, делают что хотят, находят гранты. Я не знаю, идет ли это искусству на пользу. Но, в конце концов, сейчас у художников куда больше возможностей для развития, да и просто для существования.

Мирослав Балка. Apple T. 2009-2010. Видеопроекция, видео снято в концентрационном лагере Треблинка. Собственность художника

Мирослав Балка. Apple T. 2009-2010. Видеопроекция, видео снято в концентрационном лагере Треблинка. Собственность художникаПаршиков: В связи с этим растет ли число студентов академии?

Балка: Нет, в Польше сейчас демографический спад, и это число, наоборот, уменьшается.

Паршиков: Вы знаете, обычно в западноевропейской ситуации, где художник — одна из самых привилегированных областей современного гуманитарного знания, где есть огромное количество грантов и резиденций, — в такой ситуации девушки и молодые люди, которые не знают, кем хотят стать, но уверены, что хотели бы как минимум научиться думать и рассуждать и, видимо, даже что-то делать, идут в художественные школы.

Роттенберг: Ну да, это так, но, с другой стороны, в целом в обществе быть художником не престижно. Настоящая карьера — это адвокат, политик, менеджер по продажам, банкир. В культуре это актеры, музыканты.

Балка: То, что вы говорите, — это как раз о нашем медиаотделении. Там вы можете проводить время, смотря по сторонам и фотографируя. Это куда популярнее, чем отделение скульптуры, например, или живописи. Вы знаете, там на самом деле меньше людей хочет учиться, чем академия может предложить.

Паршиков: Это потому, что на этих отделениях нужно обладать какими-то специфическими прикладными навыками?

Балка: Нет, это потому, что никто не хочет себя хоронить. Быть скульптором сегодня совершенно не престижно в художественном сообществе. Художники, о которых ты слышишь, — это художники, работающие с видео, инсталляциями, процессуальными медиа и т.д. С живописью все пока получше. У нас есть несколько известных живописцев в Польше. Известных еще и потому, что люди знают (либо слагают легенды) о размерах их заработков. Это нормальная мотивация для молодежи: я хочу быть живописцем, потому что хочу быть богатым. Да, вполне.

Мне не кажется, что сейчас художнику вообще нужен диплом.

Паршиков: А вот вы, например, знакомы с тем, что происходит здесь? С российской сценой, с нашей социокультурной ситуацией?

Роттенберг: Вообще нет. Я знаю многих российских художников, которые живут за рубежом, в Берлине, Нью-Йорке. Они выбрали места для жизни поспокойнее. Я слышала, что многие художники здесь подвергаются преследованиям со стороны государства, потому что вступили в силу многочисленные новые законы, например, закон о пропаганде нетрадиционных отношений. Я не знаю уровня применения этой запретительной инициативы, но звучит это просто ужасно. В Польше в 2001—2002 годах тоже было много судов над художниками из-за так называемых оскорблений политических убеждений или религиозных чувств. Процесс длился четыре или пять лет и закончился ничем. Но нам повезло, у нас не было таких статей в кодексе.

Паршиков: У нас теперь есть.

Роттенберг: Вот почему я это и рассказываю. В Люблине (на фестивале Open City, куратором которого была Анда Роттенберг. — Ред.) я работала с художником, который сделал работу и сказал, что у него не будет шанса показать ее в Москве из-за этих законов и ситуации в целом.

Паршиков: Дайте угадаю: речь о работе Якова Каждана «Ненадежный союз»?

Роттенберг: Да, совершенно верно.

Паршиков: Скажем так: эта работа демонстрировалась в Москве на закрытом показе.

Роттенберг: О, я так рада! Но в любом случае эти новые российские законы, разумеется, мешают развитию культурной ситуации. У нас в Польше тоже есть свои минусы. Правая прорелигиозная партия, например. С другой стороны, один из лидеров их политических оппонентов — трансгендерная женщина, которая совсем не скрывает, что в прошлом была мужчиной. Все эти гендерные проблемы — общие для постсоветских стран. Но, как мне кажется, Польша справилась, по крайней мере, хочется на это надеяться. Мы сразу перепрыгнули в рынок, что, конечно, тоже совсем не лучшее решение. Большая группа молодых художников сейчас склоняется к левизне в политических взглядах. Я не имею в виду, что они сотрудничают со свергнутой Коммунистической партией.

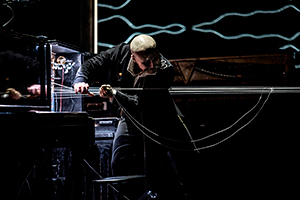

The Fall. 2001. Видеопроекция, соль, сталь, мдф. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-Йорк

The Fall. 2001. Видеопроекция, соль, сталь, мдф. Собственность художника и Gladstone Gallery, Нью-ЙоркПаршиков: Новые левые.

Роттенберг: Верно, новые левые.

Паршиков: Мирослав, а вам как ситуация в России?

Балка: Проблема в том, что я знаю только старых или мертвых российских художников, которых встречал за границей. Например, я встречал Дмитрия Пригова. Во время такого визита, как сейчас, познакомиться со сценой совершенно невозможно. Ты слишком сконцентрирован на своей работе, тебе не до контактов.

Паршиков: А вы знаете что-то о художественном образовании здесь? Например, на сегодняшний день у нас есть как минимум пять курсов по современному искусству, включая Школу Родченко и ИПСИ Иосифа Бакштейна. Но ни одни из этих курсов не дадут тебе диплом магистра или бакалавра.

Роттенберг: А мне не кажется, что сейчас художнику вообще нужен диплом.

Балка: Да, время изменилось. В прошлом мотивацией учиться в художественной школе были также нежелание идти в армию или возможность дешевле покупать глину, если ты скульптор. Сейчас все иначе, поэтому и меньше студентов (смеется).

Паршиков: Как вам опыт курирования (Анда) и участия (Мирослав) в Люблинском проекте?

Роттенберг: Я не очень довольна, скажу вам честно. Институция, которая меня пригласила, была очень непрофессиональна. Почти все пошло не так, как я хотела. Я разочарована, проект не закончен. Также многие художники не понимают, что если я прошу их поработать в открытом пространстве, то видео — не лучшее решение. Я бы все это могла обсудить более полно с художниками, но времени на подготовку было катастрофически мало!

Балка: Я вполне доволен своей работой, но она перестала функционировать уже через несколько дней. Мне кажется, так со многими. Вот работа с шаром вышла из строя на следующий день. Это был акт вандализма, причем довольно настойчивый. Так испортить эту работу совсем не просто. Сейчас люди чувствуют себя гораздо свободнее, чем в прошлом. Они себе позволяют гораздо больше, особенно после употребления алкоголя, становясь очень храбрыми.

Роттенберг: Они просто отрезали этот шар (дрожащим голосом)! И, вы знаете, чтобы это сделать, надо было приложить серьезное усилие (успокаиваясь). Это чудовищное негативное напряжение, производимое фрустрированными людьми, которые не могут распознать искусство. Это нужно было больше принимать во внимание. Например, один художник сделал очень тяжелую работу, и она осталась надолго. Я почти уверена, что с ней ничего не случится. Но еще раз: у меня не было времени на более долгие дискуссии с художниками, на обмен мнениями. Когда заказываешь новые работы, никогда не знаешь, чем все обернется.

Паршиков: А как вам эта выставка («Фрагмент»)?

Роттенберг: Как я уже сказала, с моей точки зрения, местами она выглядит здесь куда лучше, чем в Берлине.

Балка: В Берлине она была гораздо меньше, всего шесть работ.

Роттенберг: А мне кажется, это из-за архитектуры на «Винзаводе». Это совершенно новый компонент в работе: подвал, своды, деревянные настилы. Каждый раз Мирослав работает с пространством, а не просто показывает в нем что-то.

Паршиков: О, это очень заметно, я никогда не видел такой чистой тотальной инсталляции в этом пространстве.

Роттенберг: А еще, мне кажется, в Берлине этот проект был слишком очевидным и даже дидактичным (из-за своих образов), в смысле — ну сколько же можно. В России смотрится все же иначе.

Балка: Спасибо вам обоим (улыбается).

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

Искусство Кино

Кино Театр

Театр Искусство

ИскусствоИльмира Болотян о противоречиях самой горизонтальной выставки российского современного искусства

5 марта 2021148 Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Современная музыка

Современная музыкаНе только новый альбом Земфиры, но и Motorama, Ксения Федорова, Бхима и другие примечательные релизы месяца

4 марта 202179 Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Кино

Кино Академическая музыка

Академическая музыка Театр

Театр