В 2010 году в «Новом издательстве» вышли «Разговоры о русском балете» — книга, ставшая событием на рынке нон-фикшен и моментально обретшая статус библиографической редкости. Десять лет спустя Вадим Гаевский и Павел Гершензон готовят второе издание «Разговоров о русском балете», которое будет дополнено диалогами, записанными после 2010 года. Сегодня мы продолжаем публикацию фрагментов будущей книги, любезно предоставленных в распоряжение редакции авторами и издательством.

Разговор был записан в марте 2013 года — перед началом фестиваля «Век “Весны священной” — век модернизма», который прошел в Большом театре. Все дополнения в этот разговор были внесены в июле—октябре 2020 года — в переписке, так как личная встреча собеседников не могла состояться в связи с пандемией.

II.

Павел Гершензон: Хочу обратить внимание на любопытную закономерность: в Большом театре «Весну» ставит Татьяна Баганова, в Мариинском — Саша Вальц. А еще были Марта Грэм, Мэри Вигман, Марион Херманн, Агнес де Милль. Самая изматывающая — физически и психологически — «Весна» принадлежит Пине Бауш, и делала ее совсем не каноническая сомнамбула, запечатленная Феллини в выдающемся фильме про оперу [1], — «Весну» делала юная, весенняя (пусть и с червоточинкой роковой сигареты) Пина, ласково смотрящая нам прямо в глаза (именно такой портрет будет в монографии о «Весне»), — Пина Бауш до Танцтеатра. Итак, к «Весне» давно и упорно тянутся цепкие женские ручки, и, надо сказать, «Весна» совсем этому не противится. Вероятно, потому, что изначально онтологически связана с так называемым свободным танцем, то есть (так уж сложилось со второй половины XIX века) с царством перевозбужденных эмансипированных дам и с их идеологией «освобождения угнетенного женского тела», что на самом деле является не чем иным, как отчаянной попыткой скрыть неумение, невозможность, да и нежелание совладать с его хаотическими природными импульсами. Короче говоря, женское тело устало от пяти positions classiques, и раз так — то теперь танцуют все! Помните, у Левинсона, цитирующего некоего немецкого профессора Би: «Прево умела танцевать, Гамильтон хотела танцевать, Фуллер не хотела, но Дункан не могла…» — вот это оно и есть, траектория движения от классического «умела» до экспрессионистского «не хотела» и даже «не могла»… Итак, мой вопрос: что так волнует женщин в «Весне священной»?

Джон Слоун. Айседора Дункан. 1915© New York Public Library

Джон Слоун. Айседора Дункан. 1915© New York Public LibraryВадим Гаевский: Мужское начало. Побеждающее мужское начало — побеждающее трогательных, беззащитных женщин у Бежара и нетрогательных, небеззащитных женщин у Пины Бауш. Мужское начало не только в эротическом плане, но и в плане социальном. Кстати сказать, в Германии это проявляется очень остро: казалось бы, в стране, где были Отто фон Бисмарк, Адольф Гитлер, Конрад Аденауэр, — ну какие могут быть женщины…

Гершензон: Лени Рифеншталь, Магда Геббельс, Винифред Вагнер. И далее: Мария Браун, Петра фон Кант, Марта Саломон — все женщины Фассбиндера…

Гаевский: Рифеншталь не в счет, она исключение…

Гершензон: …гусар-деви́ца из русских водевилей 1830-х годов среди бонз Третьего рейха…

Гаевский: Все остальные, включая женщин Фассбиндера, когда стоически, когда жертвенно, до самоуничтожения, выполняли роль верных хранительниц очага: всегда в тени мужчин — в тени Гитлера, в тени Геббельса, в тени Рихарда Вагнера. Тем не менее Ангела Меркель — выдающийся канцлер, в немецкой политике она сейчас то же самое, что Пина Бауш в балете, — ее просто некем заменить… И все же устойчивая потребность в мужском активном (я бы даже сказал, агрессивном) начале не иссякает — но только не в его извращенном фюрероподобном воплощении, а в таком, которое является неизбежной составляющей человеческой нормы.

Это очень важно: образ мужской агрессии совершенно скомпрометирован тиранами XX века, и его надо вновь вернуть к тому, ради чего он природой и Богом создан. Только женщина может обожествить мужское начало. И, между прочим, самое явное и недвусмысленное воплощение этой темы — темы обожествления женщинами мужского образа и мужского тела — дал Баланчин в своем классическом «Аполлоне», где именно три музы цивилизуют юношу-дикаря, каким он выглядит в первых сценах. Потом это по-своему повторилось в гениальном центральном дуэте балета «Агон» — тоже на музыку Игоря Стравинского. Там вообще на протяжении всего балета скрыто разрабатывается мотив агона — соревнования танцовщиц-европеянок и танцовщиков-американцев… А Бежар… он, собственно, не этим занимался…

Фердинанд Ходлер. Юноша, которым восхищаются женщины II. 1904© Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

Фердинанд Ходлер. Юноша, которым восхищаются женщины II. 1904© Nationalgalerie, Staatliche Museen zu BerlinГершензон: Чем же?

Гаевский: Трудно сказать. Возможно, и самому Бежару на такой прямой вопрос было трудно ответить. Вот почему он писал книги, где пытался разобраться в самом себе. И поэтому так решительно менял смысл «Болеро»: на столе сначала танцовщица, потом танцовщик — Донн, а потом опять танцовщица — Майя. За этой решительностью — некий внутренний непорядок, что, конечно, беспокоило и не устраивало Бежара, так любившего порядок…

Гершензон: Но до «Болеро» у Бежара этот порядок, как кажется, был. На его «Весне» кем-то поставлен штамп — «мужской балет», и считается, что Пина Бауш ответила «женским». Я недавно пересмотрел бежаровский спектакль и поразился тому, насколько ясно и совершенно недвусмысленно композиционным и смысловым центром балета Бежар делает не просто балерину, но то, что с истинно немецкой физиологической тяжеловесностью называется die Weibliches Geschlecht, — образ, символ, сущность женского [2]. Бежар слышит женскую тему в Интродукции ко второй части и двух последующих номерах («Тайные игры девушек», «Величание Избранницы») и нагнетает такую концентрацию феминного, какой мы у него не встретим больше нигде. Его «Весна», конечно, женский балет, мужчины здесь — псы, дворня, прислуга, в иерархии бежаровской «Весны» они выполняют служебную роль, и в этом смысле Бежар в «Весне» продолжает традицию балета XIX века, традицию подчинения мужчин женщине, тотальной зависимости мужчин от женщины, пусть даже причиной гибели балетных женщин часто являются балетные мужчины.

Гаевский: Подобная, как вы выразились, концентрация феминного повторится только раз — в том самом первом, «женском», варианте «Болеро»…

Гершензон: …а потом в жизни Бежара случится важное событие: через два года после премьеры «Болеро» Бежар увидит Хорхе Донна и в некотором смысле съедет с катушек — вот откуда вариант-негатив, где юноша с обнаженным торсом танцует перед женщинами; от этого варианта ввиду очевидной нелепости зрелища (что-то типа мужского «танца живота» для богатых дам) Бежар, впрочем, сразу откажется, убрав женский кордебалет и вернув мужской… Знаете, я всегда считал «мужской» вариант «Болеро» ущербным, даже когда в нем солировал артист такого класса, как Хорхе Донн, что мы с вами видели в 1987 году в Ленинграде. Мужчина, танцующий на столе в окружении мужчин… Дело даже не в противном привкусе театрализованной гомосексуальности (слюнявыми дуэтами Дягилева и Нижинского нас много лет пичкает неугомонный Ноймайер, уже как-то свыклись), а в том, что гомосексуальность как таковая на сцене бесплодна, во всяком случае, на территории классической балетной парадигмы, которая помимо фундаментальных оппозиций медленно — быстро (adagio — allegro) и низ — верх (par terre — en l'air) включает не менее фундаментальную оппозицию М — Ж, где отношения между М и Ж ясно определяются различием и взаимным дополнением мужского и женского тел, а соответственно, различием и взаимодополнением мужской и женской танцевальной лексики. Описа́ть эти отношения можно бессмертным моцартовским «Mann und Weib und Weib und Mann…» [3], но можно и фрагментом из письма Льва Толстого Николаю Страхову: «Мишеле [4] прекрасно говорит, что есть только женщина, а что мужчина есть le mâle de la femme…» [5] Мужчина — самец женщины. Мне кажется, это наиболее исчерпывающее и адекватное описание функции танцовщика в классическом, а отчасти и в неоклассическом балете. Так в «Сильфиде», «Жизели», «Баядерке», «Спящей красавице», так в «Серенаде», «Драгоценностях», «Моцартиане». Так у раннего Бежара — в «Симфонии для человека соло» и, конечно, в «Весне священной».

Таня Бари в балете «Весна священная». Хореография Мориса Бежара. 1959. Ballet du XXe siècle© Roger Pic / Bibliothèque nationale de France

Таня Бари в балете «Весна священная». Хореография Мориса Бежара. 1959. Ballet du XXe siècle© Roger Pic / Bibliothèque nationale de FranceПервым, кто осмелился оспорить функцию самца, был Нижинский — он как бы потерял пол (sex, не гендер). И вот уже Аполлон встает во главе триады муз — хотя вы только что остроумно сделали упор на их цивилизационной роли. Полного же равноправия балетный мужчина добивается только в 1946 году, в «Четырех темпераментах», что в контексте феминоцентричного баланчинского театра 40-х — 50-х годов выглядит буквально героическим жестом (я сознательно не беру случай советских балетных мачо образца 1930-х годов)… Что до гомосексуальности, то еще раз: она не в состоянии родить полноценный художественный текст. Как говорится в элементарной физике, притягиваются только разноименно заряженные тела, одноименно заряженные — отталкиваются. «Болеро» же изначально затеяно Бежаром именно как женская пляска в мужском окружении, и эта женщина-плясунья совсем не трогательна (лениво-равнодушная Душанка Сифниос) и совсем не беззащитна (провокатор-нимфоманка Майя Плисецкая). Можно сказать даже так: «Болеро» — это и есть та самая Великая священная пляска, пляска Избранницы, досочиненная Бежаром (пусть и на другую музыку) через год после «Весны священной» и вдогонку «Весне», где, как я уже говорил, пляска Избранницы Бежару, в общем-то, совсем не удалась [6]…

Зато в Интродукции — и это в бежаровской «Весне» абсолютно гениально — фантастическая вещь, буквально «Принцесса ночи» распускается (есть такой экзотический кактус, бутон которого раскрывается в оранжереях ботанического сада раз в год на закате и всего на два часа) — это очень сильный образ, тотальный, встающий в ряд с выдающимися балеринскими партиями XX века («Моцартиана», вторая часть «Симфонии до мажор», «Steptext»)… И все же вам не кажется, что в устоявшейся мифологеме бежаровского «мужского балета» этот образ является в некотором смысле девиацией?

Гаевский: Конечно, в «Весне священной» Бежар еще не отошел от своего парижского прошлого. «Весна» — его первый непарижский балет, в котором выведен почти античный образ женщины. Бежар, у которого не было матери, в профессиональном плане был воспитан женщинами: его первая учительница, его первая партнерша в «Симфонии для человека соло» — это женский мир, довольно жесткий, из которого он пытается вырваться, но в «Весне священной» он его воспевает… А почему «Весну» сегодня ставят женщины? Да потому, что для них это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Можно сказать иначе: освящение мужского начала, освящение мужского тела, освящение мужской агрессии, но агрессии плодотворной, плодоносящей, — наверное, это так. Вообще, говорить о подобных вещах невероятно сложно…

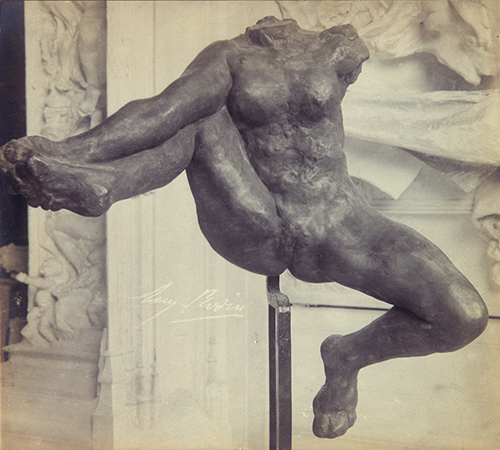

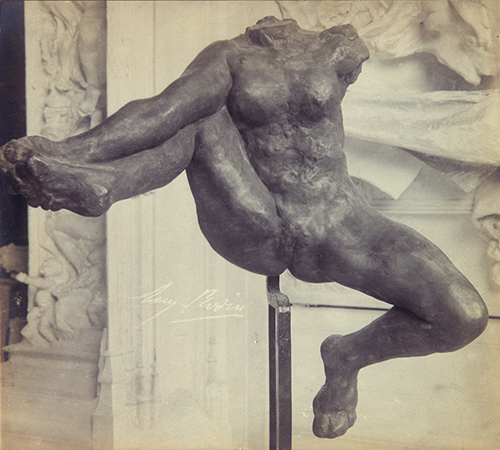

Огюст Роден. Ирида, вестница богов. 1890© Musée d'Orsay

Огюст Роден. Ирида, вестница богов. 1890© Musée d'OrsayДополнение 2020 года

М и Ж. Белый балет в эпоху постколониализма

Гершензон: Наш разговор о «Весне священной», начатый в 2013 году, растянулся на семь лет, и нынешняя, образца 2020 года, общественная и, так сказать, культурная ситуация (вновь всплывший на поверхность тоталитарный феминизм, предъявивший миру тяжкие обвинения в тысячелетних, начиная с похищения Европы, сексуальных домогательствах, связанный с домогательствами трескучий полет валькирий-мстительниц #MeToo, «я тоже», «меня тоже», а может, и «меня туда же», мелкобуржуазная «новая этика» и вытекающая из нее всем нам хорошо известная высокая культура коммунальных доносов на всех — на учителей, детей, родителей, расистов, садистов, колониалистов, империалистов, эйджистов, Вайнштейна, Черчилля, Ливайна, Мартинса, Доминго, гомосексуалистов, юдофобов, юдофилов, гомофобов, антисемитов, семитов, хамитов, хохлов, жидов, бошей, лягушатников, макаронников, англосаксов, шиитов, суннитов — обо всем этом пролиты моря слов) — итак, нынешнее общественное возбуждение заставляет меня остановиться на нескольких произнесенных вами в 2013 году фразах, которые сегодня могут показаться вызывающими и даже скандальными («новая этика» игнорирует срок давности и спускает в унитаз презумпцию невиновности). Надеюсь, что ни от чего, сказанного ранее, вы не откажетесь, так что (если вам это интересно) прошу прокомментировать и даже разжевать эти фразы, тем более что новый общественный дискурс на поверку оказывается чудовищно примитивным, а его творцы, жрецы и эпигоны — интеллектуальными неолуддитами с IQ на уровне учеников начальной школы. Чего стоят, например, требования цензуры «мизогинного» оперного репертуара, за которыми справедливо ждать разборок [7] с вопиющей оппозицией Белого и Черного лебедей (особенно учитывая то обстоятельство, что белая Одетта — положительный персонаж, а черная Одиллия — отрицательный)… Мне даже страшно упоминать о важнейшей метафоре вашего «Дивертисмента» — я имею в виду «белый балет» (с метафорами сейчас особенно напряженно). Помнится, у вас там все начинается так: «Белый балет нам завещан XIX веком…» Сегодня вас грубо одернут: «белый балет» нам завещан расистами и колониалистами XIX века. В «Баядерке» запретили вымазывать темной морилкой мордочки и ручки-ножки балетных детишек (на новом жаргоне это блэкфейс — но алло, идиоты, это же всего лишь театральный грим, маска!), а в «Кавалере розы» — начинать и заканчивать эту выдающуюся оперу (сегодня ее воспринимаешь как реквием по культуре вообще) ключевым бессловесным и беззвучным персонажем — все видевшим, все слышавшим, все знающим и все понимающим крошечным черненьким арапчонком из времен «Опасных связей»…

Итак: что есть человеческая норма и как она связана с мужской агрессией? Почему постановка «Весны» является для женщин-хореографов «в буквальном смысле вопросом жизни и смерти»? А еще: есть ли смысл в развернувшейся дискуссии об уместности существования «балета» в принципе, дискуссии, в которой этому виду художественной деятельности инкриминируется «угнетение тела» — к досаде феминисток, не только женского, но и мужского, поскольку профессиональное требование выворотности (en dehors) и пяти позиций ног распространяется на всех [8]? И, кстати, как вы считаете, у балетов есть род — М или Ж? Я имею в виду, конечно, не названия («Иван Грозный» или «Анна Каренина»), но в некотором смысле типологию авторской работы — «мужское» и «женское» свойства, природу, имманентно присущие художественному произведению («женское рукоделие» — «мужская рука»)… У Бориса Парамонова есть сборник эссе под названием «МЖ», вышедший десять лет назад, в 2009 году, еще до нынешнего обострения, где о русской литературе говорится с позиций того самого гендера. Парамонов дает частям книги выразительные названия — «Мужчины без женщин», «Прекрасные дамы, или Охота на ведьм» — и энергично проводит черту между «М» и «Ж». Но есть и другие примеры — когда феминное и маскулинное не расчленяются, а, наоборот, сходятся в одной точке. Выдающийся феминистский жест Татьяны Лиозновой (между прочим, стопроцентной еврейки, что здесь немаловажно, так как со времен Далилы, Юдифи, Саломеи фемактивизм является прерогативой преимущественно иудейских дам) — итак, «Три тополя на Плющихе» режиссера Лиозновой, снятые во времена, когда ни о каком феминизме здесь никто не слышал [9], — это, безусловно, образец «мужской руки», а ею же созданный элегантный мир без женщин, гимн гомоэротизму (сорокатрехлетний герой в идеально сидящем мундире офицера СС от Hugo Boss) — филигранная «женская работа». И вот балет: вы можете вообразить автором того самого, фокинского, «Петрушки» женщину-хореографа? Я — нет. Но в случае «Свадебки» картина резко меняется: мужчины с ней совсем не справляются (ни Бежар, ни Роббинс, ни Килиан, ни Прельжокаж). Как это объяснить? Что такое особенное, недоступное мужскому глазу, скрыто внутри этого произведения? Это первый из балетных шедевров, полностью персонифицированный женщинами, — балет, поставленный женщинами по-мужски, мужи́чками (с ударением на первое«и»), работницами [10], нашедшими в себе силы уйти от расписных сарафанов к прозодежде, от цвета к black & white, от Ж к М. Тандем Нижинская — Гончарова обладает каким-то особым взглядом [11]? У Нижинской, действительно, есть — не хочу говорить «изъян» — некоторая особенность, кстати, связывающая ее с Габриэль Шанель: у обеих выражено волевое мужское начало, которое, возможно, является компенсацией катастрофического отсутствия женского обаяния, и у обеих есть «третий глаз» — но не тот, который про духовность, а тот, который позволяет им видеть то самое специфически «женское» как бы со стороны… В расшифровках наших старых разговоров я нашел принадлежащую вам реплику: «Это есть во многих русских женщинах 1910-х — 1920-х годов…» — и, помню, вы хотели упомянуть о «русских амазонках»…

Гаевский: Их было трое скульпторш — Анна Голубкина, Вера Мухина, Сарра Лебедева — и несколько художниц, сначала, до войны, супрематисток и беспредметниц, после войны — конструктивисток. Самые знаменитые среди них — Любовь Попова и Варвара Степанова — трудились в театре, у Мейерхольда, совершенно изменив характер работы театрального художника. Живописные декорации были заменены «вещественным оформлением», что в случае знаменитого спектакля «Великодушный рогоносец» было на редкость изобретательным и — для актерской игры — чрезвычайно удобным.

Крутыми феминистками они не были, создавали, теряли, а иногда и не теряли семьи и никогда не слышали слова «гендер». Самая знаменитая скульптурная композиция тех лет — мухинская группа «Рабочий и колхозница» — ставит мужчину и женщину в один ряд, и это именно то, чего амазонки добивались. Тем не менее у них был свой женский идеал — вагнеровская валькирия, спутница героев. Был и мужской идеал, героический и артистический. Два самых известных скульптурных портрета Сарры Лебедевой — Михоэлс и Дзержинский. Актер и создатель ведомства, убившего актера. В 1920-х годах одержимый Феликс еще не казался убийцей, а выглядел фанатиком благородной идеи, но в годы Большого террора и сам Дзержинский кое-кому стал представляться жертвой…

Слева: Сарра Лебедева. Соломон Михоэлс. 1939

Слева: Сарра Лебедева. Соломон Михоэлс. 1939

Справа: Сарра Лебедева. Феликс Дзержинский. 1925© Государственная Третьяковская галереяТеперь о вопросах, которые вы задаете в своем довольно страстном монологе — и на которые отчасти сами и отвечаете. Первое. Ни от чего сказанного я не отказываюсь, могу повторить еще раз, но не думаю, что это нужно делать. Второе. В нашем разговоре мы произносим одни и те же имена: Нижинский, Баланчин, Бежар, Пина Бауш — но ведь есть и другие. На днях я смотрел запись мемориального концерта в честь Джерома Роббинса, устроенного Парижской оперой. Сначала три разнообразных балетика, но все — типичный Роббинс. А напоследок «Glass Pieces», композиция на музыку Филипа Гласса, и там мы увидели Роббинса необычного, идеально владеющего бессюжетной хореографией и чрезвычайно крупной формой. В финальной части по сцене в стремительном темпе, появляясь, исчезая и не теряя рисунка, проносились два многолюдных кордебалета, мужской и женский. Но никакого М и Ж не было. Тем более не было никакого «коллективного соития», когда два кордебалета наконец воссоединились. Было коллективное сотворчество. Не элементарное гендерное соперничество, а одухотворенное художественное соперничество, борьба за право олицетворять собою — и только собою — искусство. Сначала на это претендовал мужской кордебалет, потом женский, а в выигрыше оказывался единый кордебалет, нерасторжимый и неутомимый. Впечатление было грандиозным, парижские балетные артисты были на высоте, а я с горечью подумал, что мы опять отстали на два поколения и впереди мира мы лишь по умению обманываться и обманывать легковерных… Да, кстати сказать, на сцене был Гласс, идеально показанный Гласс, но никакого так называемого адекватного Гласса там не возникало…

И, наконец, третье. Через месяц мне исполнится девяносто два года, тем не менее я еще не ушел из РГГУ, где продолжаю раз в неделю рассказывать студентам о великих событиях в истории искусства. Студенты, по большей части студентки, слушают вежливо, записывают в тетрадочках даты и имена, но никаких вопросов не задают, впечатлениями не делятся, хотя я им показываю замечательные документальные фильмы, французские или английские. Об афинском Акрополе, о средневековых соборах, Флоренции и ее гениях, импрессионистах и Пикассо, о русских художественных гениях XIX и первой половины XX века — короче говоря, обо всем. И, как мне кажется, никаких впечатлений, совсем никаких… Я вспоминаю себя в студенческие годы в ГИТИСе, как мы ловили любую информацию об искусстве, особенно о том, что было непохоже на социалистический реализм, как презирали — не говоря об этом вслух — советское официальное искусство. Помню, как страстно я ненавидел Сталина и при этом почитал Маркса и Энгельса; в то время признавать марксизм означало идеологическую независимость, даже нелояльность, признавать надо было лишь предсмертные работы товарища Сталина. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма в ГИТИСе, всеми нами уважаемый преподаватель, был арестован, отправлен в ГУЛАГ, и это случилось до 1949 года, до погрома критиков-космополитов и разгрома ГИТИСа, самого либерального института той недолгой либеральной послевоенной эпохи. Короче говоря, я тоже был леваком, но все-таки отличался от нынешних агрессивных леваков-студентов. Я думаю, что сегодня заговорила какая-то подавленная, но очень мощная, биологическая по своей природе агрессивность. Могу даже предположить, что одна из причин этой агрессивности — давно не было большой войны, как ни опасно рассуждать на эту тему.

Но студенты студентами — было бы странно, если бы они не были левыми, но абсолютно позорно повели себя многие зрелые интеллектуалы, и прежде всего французские. Они, как известно, стали отстаивать права нагрянувших во Францию воинственно настроенных мигрантов-мусульман, обвиняя в фашизме тех французов, которые ожидали, что гости будут уважать порядки приютившей их страны. Ничего подобного — гости повели себя как хозяева. Все это привело к отрубленной голове гимназического учителя истории, и кажется, что очумевшая французская интеллектуальная братия на какое-то время заткнулась.

А самое абсурдное во всей этой истории — осуждение белого цвета, и не только в искусстве, не только в музыке, в балете, но и в шахматах. Там белый цвет дает право первого хода, что создает преимущество, которое, правда, совсем нелегко использовать. И действительно: после первого хода белой пешки черным приходится искать и находить способы и системы защиты. Стало быть, белые нападают, черные защищаются — абсолютно нетерпимое нарушение прав одной стороны, что можно исправить одним только способом: через раз именно черные должны делать первый ход. Но, прошу вас, давайте перестанем тратить время на обсуждение этого вздора, тем более что я в прошлом — брюнет и сам могу испытать враждебное чувство к блондинам.

Марлиз Альт в балете «Весна священная». Хореография Пины Бауш. 1975. Tanztheater Wuppertal© Rolf Borzik / Pina Bausch Foundation

Марлиз Альт в балете «Весна священная». Хореография Пины Бауш. 1975. Tanztheater Wuppertal© Rolf Borzik / Pina Bausch FoundationIII.

Гершензон: Мы вместе с вами готовим большое издание, посвященное «Весне священной», в котором пытаемся собрать тех немногих, кто еще может что-то сказать по-русски о музыке и музыкальном театре [12]. Автор одного из текстов, рассуждая о «Весне» как произведении ушедшего на покой модернизма, задается вопросом, нужно ли после модернизма ставить «Весну священную» — исчерпана ли эта партитура, точнее, художественная система.

Гаевский: Мы и начали разговор с того, что эта музыка не закрыта и никогда не будет закрытой. Она вообще не принадлежит никакому времени, она не привязана ни к никакому стилевому направлению. Музыка этого балета находится в постоянном ожидании. Тема ожидания вообще проходит через это произведение: там женщины чего-то ждут, мужчины чего-то ждут, но на самом деле это музыка чего-то ждет. Она все время ждет — человека, дирижера, балетмейстера, который схватит ее, потащит и совершит с ней акт священной жертвы. Три раза на протяжении XX века это случилось, но она продолжает ждать — до сегодняшнего дня ждет. Конечно, хочется, чтобы священная жертва случилась и в этот раз, но мы не будем предполагать… Может быть, эта партитура как раз и откроет нам новый век, приведет нас в новый век — не мы с «Весной» вступим в новый век, а именно «Весна» нас туда приведет. И поскольку балетных партитур не так много, зачем же от нее отказываться? «Весна священная» — это модернизм, ставший классикой, или, наоборот, классика, не перестающая быть модернизмом, не теряющая модернистских качеств: возможен и такой вариант. Это произведение, которое возвращает нас к фундаментальным представлениям о том, что такое музыка, что такое искусство, что и обеспечивает «Весне» жизнь постоянную, ее бессмертие. Потребность в таком искусстве у нас необыкновенная, голод по такому искусству у нас огромный, и он усиливается, потому что нас окружает все большее и большее количество образцов лжеискусства.

Гершензон: Скользкая тема…

Гаевский: И тем не менее я об этом говорю. Если раньше лжеискусством было принято считать сферу массовой культуры, то сейчас лжеискусство претендует и на территорию, которая раньше считалась элитарной. Парадокс, но сейчас иногда более человечно, более естественно именно массовое искусство, а вот что действительно ужасно, так это лжеавангард, причем лжеавангардисты любят принимать замечательную позу гонимых. Как вы, наверное, знаете, бывают специально организованные, инспирированные гонения: Немирович-Данченко, к примеру, во время парижских, 1937 года, гастролей МХАТа проплачивал отрицательные рецензии — он считал, что они провоцируют скандал и именно скандал завоевывает публику, а вовсе не успех, который у МХАТа и так был.

Гершензон: И как же быть, на что нам рассчитывать, на что вы рассчитываете?

Гаевский: А вот, собственно, на то, для чего вы и устраиваете фестиваль «Весны священной», — на то, что в лице Нижинского, Бежара, Пины Бауш нам предстоит встретиться с подлинным авангардом, который еще не стал авангардом прошлого. Он сто лет просуществовал в качестве эталона авангарда и в этом же качестве перешел в XXI век. Есть несколько произведений XX века, которые являются эталонами авангарда: в балете это баланчинские «Аполлон», «Симфония до мажор», «Агон» — и у меня нет никаких сомнений, что такими они будут еще долгое время, до тех пор, пока не наступит какой-нибудь сверхавангард (если он наступит). Это эталонные вещи, такие нужны эталоны.

Гершензон: Хорошо, что у вас нет сомнений, меня же они буквально съедают: возможно, это обычный психоз перед премьерой (разумеется, не я ставлю спектакли, но ответственность за качество концепта, за проект, реализация которого резко осложнилась форс-мажором [13], несу я), и сегодня я сомневаюсь во всем — в правильности выбора места, в том, возможна ли «Весна» после модернизма; я вообще сомневаюсь, русский ли это проект и нужен ли он нам…

Гаевский: Минуточку, а чей? Чья это музыка?

Дягилев, Нижинский, Стравинский в 1913 году. Фотограф и место съемки неизвестны© Library of Congress

Дягилев, Нижинский, Стравинский в 1913 году. Фотограф и место съемки неизвестны© Library of CongressГершензон: Я говорю не столько о музыке, сколько о феномене — музыкально-театральном, культурно-историческом — «Le Sacre du printemps». Он как-то прошел мимо нас — так уж исторически сложилось. У нас была «Весна» — фильм с Орловой, Раневской и Черкасовым, была и «Весна на Заречной улице» — самый эротичный советский фильм с незабываемым Рыбниковым, но никакой «Весны священной» не было. «Весна священная» впервые прозвучала в СССР только через полвека после создания, и для живущих здесь этот проект не мог быть «русским», потому что в 1962 году «мы» уже не имели никакого отношения ни к Стравинскому, ни к Дягилеву и, добавлю, ни к Набокову, ни к Баланчину, ни к их России — я уже говорил об этом. Пятьдесят лет эта музыка была вне России, она и сейчас не очень-то в России — и не очень-то нужна России (если вы наберете в русском поисковике Яндекс, в котором «найдется все», Sacre du printemps, вам сразу предложат несколько ссылок на духи унисекс Sacre du printemps от Ys-Uzac). Это искусство «оттуда» и «тех», кто для нас всегда были и останутся даже не русскими эмигрантами, а именно что «европейцами», — Diaghilev, Bakst, Stravinsky, Fokine, Benois, Nijinsky, Massine, Lifar, Kochno, Balanchine. Лютой зимой 1978 года, на первом курсе Свердловского архитектурного института, мне в руки попала книжка про хореографа Ролана Пти, я открыл ее в промерзшем трамвае № 18 и на первой же странице обнаружил буквально списком все эти имена — я не знал ни одного. Их знали только вы, тайная ложа столичных интеллектуалов, меломанов-театралов, но «вы» были где-то далеко, в недостижимых московско-ленинградских эмпиреях, а «мы» — в длинном одинаковом СССР, где, уверяю вас, мало кто догадывался о существовании Les Ballets Russes, и когда продвинутый приятель-архитектор подарил мне на день рождения грампластинку с какой-то «Весной священной», я расстроился: она показалась мне равнодушной абстрактной отговоркой, а я ждал «чего-то личного»… Кстати, в СССР была попытка поставить «Весну священную» на исходе оттепели, в 1965 году, у вас в Москве, в Большом театре.

Гаевский: Я видел этот спектакль. Ему не повезло: он немного опоздал, оказался не в створе магистральной дороги, назревающей генеральной линии и главного процесса в нашем балете — всходило новое солнце, Юрий Григорович, и ему было как-то не до «Весны священной»…

Гершензон: …так что Стравинский приехал — Стравинский уехал, партитура как была в подполье, так там и осталась… «Весна» для нас всегда будет «европейским проектом» русских европейцев, и в этом нет ничего плохого — герои немецкой трилогии Лукино Висконти [14] говорят по-итальянски… В 1998 году на гастролях в Мариинском театре был Баварский балет. Впервые в России живьем показывали знаменитую «Жизель» Матса Эка, и шведский маэстро приехал в Петербург репетировать с немцами свой спектакль. Я делал для «Коммерсанта» интервью с ним, мы залезли на крышу театра и устроили фотосессию, Эк принимал гротескные позы на фоне Императорской лиры и Исаакиевского купола, после чего мы переместились в пустующий кабинет моего мариинского начальника (труппа, как всегда, была где-то в Японии) — на кофе и поговорить про балет-искусство. И вот во время разговора я совершил faut pas, упомянув «русскую “Жизель”». Матс Эк подпрыгнул в кресле директора Мариинского балета: «Она не ваша!» — «А чья же?» — «Ничья! Общая! Европейская!» Я не помню дословно этого разговора, но смысл таков [15]. Нам с Эком никогда не понять друг друга, потому что, увы, сегодня здесь, в России, «европейская» значит «не наша», но мы-то — те, кто хотя бы опосредованно имеет отношение к русскому балету, — все равно будем упрямо считать, что «Жизель» — «наша».

Гаевский: Россия была европейской страной — во всяком случае, в том тринадцатом году.

Гершензон: Россия была Россией (вообще-то, подобное утверждение должно исходить от вас — в силу вашего жизненного опыта). В ней был как бы европейский город, Петербург, но, как справедливо заметил в 1908 году все тот же упоминаемый Александр Куприн, «…за Белоостровом уже с трудом понимают по-русски. К полудню мы в Гельсингфорсе. Так близко от С.-Петербурга, и вот — настоящий европейский город…» [16] А вспомните, как Тамара Карсавина в мемуарах описывает первую поездку в Париж в 1909 году: столичные петербургские артисты чувствовали себя в Париже русскими провинциалами, на них показывали пальцем. Но в Петербурге — для труппы Мариинского театра и для чиновников дирекции Императорских театров — эти «люди Дягилева» сразу стали «европейцами». В конце концов они где-то в Европе и затерялись, растворились. В тринадцатом году труппа Дягилева состоит уже в основном из поляков. В премьерной афише «Весны священной» из сорока семи участников двадцать два — поляки, русских танцовщиц — три. Варшавская труппа, которая позиционировала себя как русская…

Гаевский: И правильно делала — Польша входила в состав Российской империи… Ну о чем тут говорить — музыка «Весны» возникла все-таки на русских корнях… И хотя Стравинский писал ее в Кларане, Швейцария и Париж усмотрели в «Весне» абсолютно дикое варварство, дикое русское варварство…

Игорь Стравинский, Кларан. 1912© Фото из архива семьи Стравинских

Игорь Стравинский, Кларан. 1912© Фото из архива семьи СтравинскихГершензон: Вот именно, это Париж усмотрел «русское» варварство (что русскому здорово, немцу смерть — и наоборот), а в Петербурге… Кстати, в Петербурге, за четыре месяца до парижской премьеры «Весны» и за полтора года до начала войны с кайзером, Рихард Штраус проводил в Мариинском театре оркестровые репетиции своей «Электры» и в беседе с директором Императорских театров Теляковским спросил, почему выбрали такую сложную «Электру», на что Теляковский ответил, что «у нас публика любит непонятное — это своего рода спорт, представляться, что понимают» [17], — вот и у меня есть нехорошее подозрение, что, если бы вместо какого-то оркестрового фрагмента «Электры» Штраус продирижировал в Мариинском театре или в зале Дворянского собрания фрагментом «Весны», никто в Петербурге ничего бы и не заметил — все были бы уверены, что это «модное немецкое». И это тогдашний Петербург, с квартирой семьи Стравинских на Крюковом канале, через дорогу от Мариинского театра, — что уж говорить о сегодняшней Москве, в которой, как я слышал, Стравинский не живет, а публика предпочитает исключительно понятное, доходчивое, типа выставки Репина или Айвазовского в Третьяковской галерее…

И в конце нашего разговора обращусь к его далекому началу: есть у меня опасение, что публика Центра Мейерхольда (уже траченная гламурной молью, но еще мнящая себя андеграундом), те самые любители Стравинского и любители театра, которых вы ждете, в Большой театр не попадет — и не только в силу социального и финансового расслоения, приобретающего в Москве особенно карикатурные формы, но и в силу того, что Большой театр просто не значится на карте их маршрутов, не входит в зону мультипликационного характера их культурного внимания.

Гаевский: Кто-то сюда все-таки попадет, и кто-то будет создавать успех или неуспех… «Весна священная» — «Sacre du printemps» — это освященный балет, сакральный… Поэтому сюда и придут…

Гершензон: На кладбище?

Гаевский: Нет, на шедевр… На Бежара, на Пину Бауш, во всяком случае. Москва почитает шедевры. Мы любим шедевры и не любим их развенчивать. Скандалы случаются тогда, когда есть попытка развенчать шедевр. А здесь нет попытки его развенчать, наоборот, предпринимается попытка его показать. В «Весне священной» есть харизма, связанная хотя бы с названием. Это харизматический балет, а харизму Большой театр очень почитает… Вы спрашивали меня, на что я рассчитываю, — так вот, я рассчитываю еще и на страшный голод. Вы много вспомните хороших спектаклей, которые видели в последние годы?

Гершензон: Немного, два-три. Один я смотрел недавно в очень известном театре Фольксбюне, здание которого построено в 1910-е годы в той специфически берлинской неоклассической манере (стилевой близнец — дом Германского посольства на Исаакиевской площади в Петербурге), итогом которой станет Новая рейхсканцелярия Альберта Шпеера; тем не менее играющий в этом здании театр Фольксбюне славен нарочито левой атмосферой: кулуары — как в сталинском ДК Промкооперации (ДК Ленсовета), но в огромном фойе деревянный киоск в форме человеческого черепа торгует разливным пивом, которое тревожные дамы-в-черном тянут из пластиковых бокалов; по ходу представления в дальнем углу полупустого балкона кто-то занимается любовью, а на сцене — выдающийся, буквально феерический спектакль, разыгранный единственным актером, Вольфрамом Кохом, на немыслимом в нашем театре профессиональном уровне, — «Апокалипсис» режиссера Герберта Фрича. Другой важный спектакль я смотрел, когда мне было шестнадцать лет, в филиале МХАТа, который размещался в московском переулке Москвина, в бывшем театре Корша с фантастической акустикой деревянного зала, где, затаив дыхание, можно было услышать, как на сцене живут артисты, — играли бульварную пьесу «Соло для часов с боем», которую поставил молодой стажер Олега Ефремова…

Гаевский: …Анатолий Васильев — это и есть наше потерянное подлинное, последний режиссер, создававший замечательные спектакли. То было время действительно искусства. Сейчас его нет, а потребность в нем есть, и люди, которые еще в состоянии оценить искусство, вообще перестали ходить в театр. А вы вместе с дирекцией сомнительного для вас Большого театра пытаетесь предпринять некоторые усилия, чтобы их в театр вернуть. Надеюсь, что это получится: весь проект находится в благословенной тени Дягилева. Еще раз к этому вернусь — это, конечно, дягилевская история.

Гершензон: Это антидягилевская история, потому что Дягилев упрямо смотрел вперед, а мы упрямо смотрим назад, мы празднуем юбилей того, что сделано кем-то, мы пытаемся собрать столетний урожай с посеянного не нами.

Гаевский: А с чего вообще началась деятельность Дягилева?

Гершензон: Вы правы, с Историко-художественной выставки русских портретов в петербургском Таврическом дворце. То есть мы устраиваем выставку исторических портретов?

Гаевский: Мы вступаем в юбилейную эпоху. Точнее, мы в нее вступили в 2009 году, и не потому, что теперь год за годом в течение двадцати лет можем отмечать столетние юбилеи шедевров дягилевской антрепризы, а потому, что прервалась органическая история отечественного балета, он ничего выдающегося создать пока не может. Слава Богу, есть великое прошлое, может быть, оно подвигнет нас на то, чтобы создавать великое настоящее. И в этот действительно странный юбилейный период замечательно укладывается эпопея чествования «Весны священной», эпопея чествования Стравинского, Нижинского, Бежара, Пины Бауш, но и Сергея Павловича Дягилева, отсутствующего здесь и вообще редко бывавшего в Москве.

[1] «Е la nave va» — «И корабль плывет» (1983). Как выяснилось, есть и более адекватный перевод этого названия — «Плыла-качалась лодочка»: строка из песни Тихона Хренникова на стихи Михаила Матусовского, написанной для фильма Михаила Калатозова «Верные друзья» (1954).

[2] Собственно, вся первая часть бежаровской «Весны» — это чистый préparation, подготовка и стремительное движение (знаменитая диагональ скачков мужского кордебалета на последних тактах первой части балета) по направлению к смысловому центру — к Интродукции, «Тайным играм девушек», «Величанию Избранницы». Все, что после, включая сцены коллективного соития (пляска Избранницы), выглядит, честно говоря, немного неуклюже и не является большой удачей — за исключением, конечно, финальной мизансцены, вошедшей в учебники.

[3] Финал дуэта Памины и Папагено из второго действия «Волшебной флейты» в вольном переводе с немецкого, сделанном Михаилом Кузминым в 1924 году, звучит так: «Любви подвластны царства, страны, / Видна рука ее во всем. / Пример высокий заключен / В парах людей: “она” и “он”. / Он, она, она и он / Созданы для всех времен…»

[4] Толстой имеет в виду французского историка и социолога Жюля Мишле, автора книг «L'amour» («Любовь» (1858)) и «La femme» («Женщина» (1859)), в которых он излагает свои взгляды на семью и брак.

[5] Цитирую по книге Виктора Шкловского «Энергия заблуждения». А вот еще любопытная информация, которая напрямую не связана с нашим разговором о балете, но привязывает к нему Льва Николаевича Толстого: роман «Анна Каренина» был закончен в год постановки балета «Баядерка». Роман этот — из современной жизни, так что его персонажи вполне могли быть 23 января 1877 года на премьере в петербургском Большом театре, за исключением главной героини, к моменту премьеры уже ставшей жертвой трагических обстоятельств. И, между прочим, Анна Аркадьевна Каренина — сверстница Екатерины Оттовны Вазем, балерины, исполнявшей на премьере роль умерщвленной баядерки Никии (28 и 29 лет соответственно). Современниками были и их создатели, Лев Толстой и Мариус Петипа, родившиеся с разницей в десять лет (Толстой младше (1828)) и умершие в один год — 1910-й.

[6] Впервые подобное случилось в паре «Весна священная» — «Свадебка» брата и сестры Нижинских: потребовалось десять лет, чтобы Бронислава Нижинская в «Свадебке» проговорила, довела до кондиции многие идеи, лишь намеченные братом в «Весне».

[7] Уже дождались. Из свежего: новоиспеченный интендант Парижской оперы, белый арийский мужчина с довольным лицом, ученик Жерара Мортье, знаменитого реформатора всевозможных оперных театров (известного также убийством «Балета XX века»), — итак, новый интендант Парижской оперы Alexander Neef, выписанный из франкофонной Канады спасать находящийся в глубоком финансовом и моральном упадке символ национальной французской культуры, наконец-то взялся за балет. И первым делом бодро наступил на уже опробованные Бенжаменом Мильпье, мужем красавицы Натали Портман и незадачливым экс-борцом с расизмом, садизмом, антисемитизмом, иерархизмом в парижском балете, грабли — принялся болтать что-то бессвязное о différence, «Лебедином озере», «Щелкунчике» и «Баядерке», которую, думаю, никогда не видел. Понятно, что высокооплачиваемый культур-функционер в темные времена «новой этики» обречен произносить стандартные левые мантры — жонглировать словами. Но и у самых виртуозных фокусников бывают промашки. На сей раз номер совсем не удался: получилось что-то настолько неуклюжее, не вовремя, не в том месте и настолько невпопад, что брошенное вдогонку «вырвали-из-контекста-неправильно-поняли» ситуацию спасти уже не могло (все всё поняли и поняли правильно — это ты сказал неправильно и не обременил себя даже попыткой понять, что же такое ты сейчас наговорил) — на защиту национальной культурной ценности выкатилась тяжелая артиллерия, Большая Берта — Сама́. «Voici ce que de pseudo-progressistes, au nom d'un antiracisme devenu fou, veulent supprimer du répertoire de l'Opéra de Paris. Ça n'a rien à voir avec l'antiracisme, mais tout à voir avec l'obscurantisme! MLP» («Вот что псевдопрогрессисты хотят выбросить из репертуара Парижской оперы во имя сошедшего с ума антирасизма. Это не имеет ничего общего с антирасизмом, это просто обскурантизм!»). Сказано — как отрезано. MLP — это Марин Ле Пен. Как говорится, допрыгались.

[8] О крестовом походе против en dehors в балетной школе («это глумление над природой ребенка!») я впервые услышал в 1997 году в Лондоне: через двадцать с лишним лет в лондонском Королевском балете не осталось ни одной сколько-нибудь значительной английской балерины.

[9] В 1969 году в СССР процветали особые профессиональные сферы, где советская женщина (будущая российская феминистка) триумфально отвоевала себе не просто равноправие, но абсолютную монополию, — асфальтоукладчица и укладчица шпал.

[10] Оказывается, советский журнал «Работница» был основан Лениным еще в 1914 году, вероятно, для подрыва патриархальной русской семьи.

[11] Еще одному дамскому союзу — Бронислава Нижинская — Мари Лорансен — принадлежит, наверное, первый образцовый балет, поставленный с позиции так называемой фемоптики, — «Les Biches» («Лани»), балет о борделе в стиле art déco: самодостаточный розовый лесбийский рай Мари Лорансен с изнурительными партерными танцами Брониславы Нижинской, из которого под всеобщий хохот изгоняются карикатурные цисгендерные особи вражеского пола.

[12] Наши интеллектуалы способны рассуждать на любую тему, но, как только речь заходит о музыке, интеллектуализм испаряется и начинается кошмар: недавно известный архитектурный критик признался в интервью, что физиологически не в состоянии воспринимать музыку. При всем моем уважении он не Набоков, чтобы так кокетничать: ну скажи просто, что есть пробелы в образовании, воспитании, не привили, не вбили, не заставили, не научили, — зачем прикрываться физиологическими особенностями, как будто речь идет об инсулинорезистентности. И как тогда быть со всеми этими пропорциями, контрастами света и тени, игрой тонов и полутонов, как быть с тектоникой, симметрией, как быть с формой как принципом сочленения элементов в структуре, да просто с регулярным и нерегулярным ритмом — в подобных вещах он, надеюсь, толк знает? Но это же композиционные категории, которыми оперируют при анализе не только архитектуры, но и музыки. И здесь наш архитектурный интеллектуал вынуждает меня думать, что он где-то лукавит — либо когда говорит, что не воспринимает музыку, либо когда говорит, что понимает про архитектуру.

[13] Сразу после покушения на Сергея Филина хореограф Уэйн Макгрегор категорически отказался от постановки в Большом театре «Весны священной», которой и должен был открыться фестиваль «Век “Весны священной”». До премьеры оставалось восемь недель, пришлось срочно искать замену.

[14] Имеется в виду трилогия фильмов Висконти, снятая в 1969–1973 годах: «Гибель богов» («La caduta degli dei» (1969)), «Смерть в Венеции» («Morte a Venezia» (1971)), «Людвиг» («Ludwig» (1973)).

[15] — Вы сделали «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу». Откуда такой интерес к петербургскому балету?

— Ха, у меня и в мыслях не было, что это происходит от петербургского балета.

— Тем не менее это главные спектакли Мариинского театра. Вы не сделали только «Баядерку».

— «Спящая красавица» — это не только Кировский балет, это и лондонский Королевский балет.

— «Спящая» была придумана здесь, в Мариинском театре, а потом уж с помощью русских оказалась в Лондоне.

— Но «Жизель» была придумана в Парижской опере.

— А сохранил ее для ХХ века и вас Мариинский театр.

— Но «Лебединое озеро» поставили в Москве.

<…>

— Но все же «Жизель» не принадлежит исключительно вам. Вы приняли эту традицию. <…> Эти волшебные сказки и эта музыка — часть западного культурного наследия. Никто в мире не обладает исключительными правами на него.

(Опубликовано: «Коммерсантъ», 23 сентября 1998 года)

[16] Александр Куприн. Немножко Финляндии. Очерк. 1908.

[17] «26 января 1913 года: Сегодня в час дня в Мариинском театре была репетиция оперы “Электра” Штрауса. Репетицию вел сам Штраус и до того работал, что в конце концов просил разрешения снять пиджак. Он показал много интересных оттенков и вел оркестр более piano, чем Коутс. В музыке его много интересного и богато оркестровано. Репетицию он вел в течение 1 часу и потом распустил оркестр. Участие его на репетиции, конечно, послужит рекламой для первого представления “Электры”. Сам Штраус меня спрашивал, почему мы в первую голову выбрали такую трудную его оперу, — я ему на это сказал, что предпочитаю сразу ударить молотком по голове слушающих и думаю, что если эту оперу они оценят, то все другие будут иметь успех. К тому же у нас публика любит непонятное — это своего рода спорт, представляться, что понимают». В.А. Теляковский. Дневники директора Императорских театров. 1909–1913. Санкт-Петербург. — М.: Артист. Режиссер. Театр. 2016. С. 620.

Понравился материал? Помоги сайту!

Ссылки по теме

Общество

Общество