Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНадежда Папудогло: «Я прогнозирую полный упадок малых российских медиа»

Разговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика

9 августа 202339102 Аркадий Драгомощенко и Дмитрий Волчек. Ленинград. 1986© Из личного архива Дмитрия Волчека

Аркадий Драгомощенко и Дмитрий Волчек. Ленинград. 1986© Из личного архива Дмитрия ВолчекаCOLTA.RU продолжает публиковать интервью с режиссером Эриком Горошевским, поэтом Аркадием Драгомощенко и присоединившимся к разговору издателем Дмитрием Волчеком. Интервью записано студентами Свободного университета Западного Берлина Бернардом Друбой и Юдит Эльце в марте 1985 года в помещении Театра реального искусства (Ленинград, пр. Чернышевского д. 3). Беседа подготовлена к публикации Дмитрием Козловым и Геннадием Кузовкиным.

Необходимо добавить несколько слов о том, что публикаторы ведут дискуссию об этой беседе. Предметом дискуссии стала принадлежность записи к материалам проекта о самиздате, который инициировал Институт (исследовательский центр) изучения Восточной Европы. Кассета и транскрипт могли быть объединены с основным корпусом материалов проекта случайно — таков подход Дмитрия Козлова. Геннадий Кузовкин полагает, что возможен и другой взгляд. Беседа в Ленинграде была записана в 1985 году. Этот год стал последним для самиздатского проекта института (он был начат в 1983 году). Тем не менее интервьюирование велось довольно активно — Раиса Орлова записала более 10 бесед: в марте и в мае 1985-го — в Париже, остальные — осенью в США. Статус переданной Натаном Федоровским записи и ее транскрипта помогли бы определить свидетельства об отношении к ней в институте. Например, о том, как она хранилась: вместе с материалами самиздатского проекта или какое-то время отдельно. Но такие свидетельства еще предстоит найти. При этом переписка с Н. Федоровским находится в том же самом скоросшивателе — рядом с письмами к другим эмигрантам третьей волны о приобретениях для архива института из их личных собраний (преимущественно речь в этой корреспонденции идет именно о самиздате), к Раисе Орловой — о самиздатском проекте. Большинство этих писем (в том числе к Федоровскому) написано ведущим сотрудником института профессором Дитрихом Байрау, который курировал и самиздатский проект. Разумеется, архивный детектив еще не закончен, поэтому дискуссия не завершена. У нее есть практическая цель. В книге «Несколько интервью о самиздате» будет впервые опубликован весь корпус бесед о самиздате (их более 50). Составитель сборника (Г. Кузовкин) хотел бы принять обоснованное решение: включать ли в него этот транскрипт. Надеемся, что книга вскоре выйдет в свет и читатель узнает об итоге нашей дискуссии.

В подготовке текста транскрипта участвовало еще несколько человек: Наташа Занегина, Игорь Куденков, Тео Тиндалл, Пол Роуз. Приятно поблагодарить их и сказать слова признательности за содействие Марии Классен и Алексею Пятковскому. Как всегда, очень ценной была возможность советоваться с Габриэлем Суперфином.

Геннадий Кузовкин

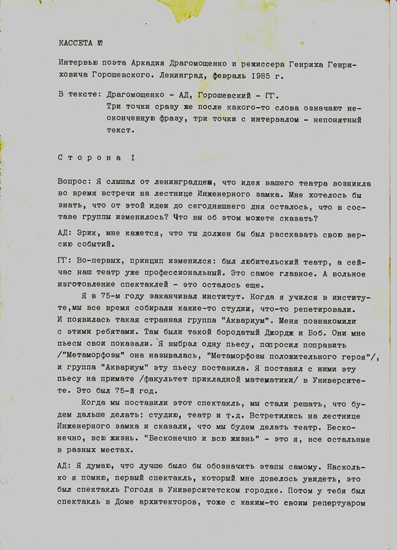

Первая страница расшифровки интервью, сделанной в 1980-х. Эрик Горошевский ошибочно назван Генрихом© Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете. Фонд. FSO 01-086

Первая страница расшифровки интервью, сделанной в 1980-х. Эрик Горошевский ошибочно назван Генрихом© Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете. Фонд. FSO 01-086Юдит Эльце: Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать…

Аркадий Драгомощенко: [Автома?]тическое письмо и т.д., и т.п. Что это значит? Это значит, что объектом внимания становится... Подожди, ты вопрос какой задал?

Эрик Горошевский: (неразборчиво)

Драгомощенко: Они пытались понять, найти то неизвестное в известном. Если мы вспомним фильм «Золотой век» — там есть прекрасное… <…> Раут, светский прием, фраки, гортензии в петлицах. Дама предлагает бокал шампанского. Он выпивает, говорит «спасибо» и бьет ей по роже. Это неадекватный человек. Он должен был ей поклониться и поцеловать руку. Что произошло? Вопрос! Разорвана цепь. Мы ожидали в общем-то одного, а получилось другое. Почему?! Это я привожу грубый совершенно пример. То есть возникает что?

Мы хотим найти в поведении актера (и Эрик занимается этим) [что-то], чтобы вот эту цепь слипания — «па-пá-пам, па-пá-пам, па-пá-пам» — раздвинуть, чтобы раздвинуть время...

(Скрип двери, шаги, разговор на заднем фоне)

Горошевский: …сделать его опространственным, сделать существование человека на сцене объемным. Какая-то сторона все время скрыта, как задняя сторона Луны. Вот это очень важно — туда залезть [нужно, чтобы] зритель туда бы залез, догадывался, разгадывал. Мерцание человека. Постоянное мерцание. Поворот неожиданными гранями.

Между словом и словом существует огромное пространство и время. Мы даем возможность зрителю прожить это время. То, чем занимался Станиславский, к чему он и шел. То, чем занимался Чехов.

Эльце: Этим официальный театр совсем не занимается?

Горошевский: Естественно, потому что, во-первых, он сам себя довел до этих условий — не заниматься. Он снял с себя то, чем художник должен заниматься всегда: он должен задавать вопросы себе.

Есть принципиальное отличие. Два подхода есть. [Один:] актер осваивает персонажа, он задает вопросы себе. А есть другой способ: задавать вопросы персонажу. Персонаж должен отвечать ему — это всегда неожиданно. Подключение двух личностей всегда неожиданно. Оно всегда дает массу другого материала, который, может быть, нами сейчас и не освоен даже, [и остается] где-то на границе, но остается главным.

Аркадий правильно сказал, что нужно искать в известном — неизвестное. Мы все знаем — [в «730 шагах»] проблема Достоевского стоит. Это коллажная пьеса. Она собрана вся из высказываний Достоевского самого, а с ним разговаривает современный человек.

Драгомощенко: Мало того — исследователь...

Горошевский: Но это уже — бред и мистика. Но, в принципе, в театре можно все <…>.

Драгомощенко: Там два героя, два действующих лица: исследователь и Достоевский <…>. Исследователь вскрывает пласт за пластом, он пытается выяснить, что же побудило [автора] и что скрывается за тем, что написано. Это как бы сама по себе фабула пьесы. Но важно то, что у них возникают отношения довольно архетипические, возникают отношения двоих, то есть лидера и трикстера, преследователя и преследуемого. Палача и жертвы. И в этой уже извечной системе возникают свои отношения. <…> То есть пьеса — это одно, спектакль, получается, другое.

Бернард Друба: Но как это можно показать на сцене? (Горошевскому) Может быть, вы ответите на этот вопрос?

Горошевский: Так на этот вопрос мы ответим: приходите и смотрите спектакль.

Драгомощенко: Для этого нужно описывать.

Хорошо, допустим, если Федор Михайлович Достоевский говорит какую-то вещь и его совершенно спокойно спрашивает исследователь: «Скажите-ка мне, а что вы написали в том-то письме?»… Мы предполагаем разговор двух людей, которые заинтересованы в получении какого-то ответа. На самом деле на сцене не происходит этого. Они не заинтересованы. Они заинтересованы в другом: как бы дать ему [партнеру] уйти куда-то. Поэтому совершенно непрогнозируемая реакция: там, где нужно плакать, там смеются; там, где смеются, там просто уходят пИсать; там, где мы ощущаем по ходу событий трагедию, все засыпают. Но это — правда их отношений.

Ведь мы часто говорим одно, а происходит между нами совершенно другое. То есть выстраивается как бы второй план. Уже два плана: течение фабульное, потом — отношение персонажей. И потом уже если есть два, то возникнет неизбежно что-то третье. Пускай мы не сможем его артикулировать, не сможем его охарактеризовать, но оно будет блуждать. И это будет тот странный сквозняк, который постоянно будет нас тревожить. Понимаете, в чем дело?

Горошевский: А решается это через образ лабиринта, в котором все равно мы оказываемся все.

Драгомощенко: Это в какой-то степени спектакль, который напоминает борхесовские в общем-то конструкции. Ты читал Борхеса?

Друба: Наверное, я его не знаю.

Драгомощенко: Это аргентинский великий писатель, чудесный совершенно. Это — гнозис. Тупик позитивизма, когда наука превращается сама по себе в лабиринт. Исследование превращается в лабиринт, исследование становится объектом исследования.

Горошевский: То есть в конечном итоге — то, к чему мы стремимся, и то, что получается и что получилось уже: человек возвращается через эту муку, через мучительные поиски к самому себе. Все равно он к самому себе идет — к человеку. Восстанавливает себя через собственную трагедию и так далее, и так далее. Но он прошел через систему мерцающих выходов, ходов <…>.

Драгомощенко: Возникает своеобразная, можно сказать, даже открытая логика этой пьесы. И тащит за собой эта пьеса — пьесу «Калигула» Камю [1]. Пьесу, которая исследует пути свободы, анатомию свободы. <…> Мятеж, который приводит к освобождению от себя самого. Ну а третья пьеса… (Смеется.)

Горошевский: Это [пьеса] самого Аркадия, «Пагубная страсть к театру» [2]. Там, кстати, [та же] проблема, которую мы решаем в Цветаевой Марине [3]. Поэтому у нас, именно у нас (я считаю, что это явление — лично наше), — оценка какого-то явления культуры, всей истории в языке… Настолько мы не можем говорить о каком-то культурном явлении. Поставим перед собой картину и можем говорить сутками о ней и ничего о ней не сказать. Но слова одни и те же. Вы будете спорить со мной, я буду (нечленораздельный звук), но мы будем говорить, а они ничего, ровным счетом ничего не будут знать. Мы просто говорим ложь. Понятие о лжи. То есть мы говорим о жизни и лжем. Но существует некая черта, некая грань, бытовая черта. В спектакле она решена [так]. Там дело в театре происходит, а в театре существует пожарный занавес. На сцене [пространство] ограничено красной чертой. Когда возникает пожар на сцене либо в зале, пожарный занавес опускается, не пропуская ни туда огня, [ни сюда], он спасает.

Драгомощенко: Главное — воздух отсекает.

Горошевский: Отсекает воздух. Вот в этом спектакле все говорят, говорят, говорят. Прекрасные слова, обычные слова, но все время возникает впечатление, что уже сами себе не верят, [не верят тому,] что говорят. Доходят до какой-то черты, до этой самой пожарной черты, переступив которую, уже нужно говорить правду. Все равно придется говорить ее. Понимаете?

Как ни странно, именно комедийность, карнавальность — вот принцип решения этого спектакля.

Драгомощенко: Какого? «Пагубная страсть к театру»?

Горошевский: «Пагубная страсть…»

Драгомощенко: Это моя пьеса. Я могу сказать еще, что там есть еще одно, для меня это было очень важное качество возникновения материала и его рост — то, что действие, поступки героев, действующих лиц, движения (даже нож взять или прореагировать на что-то) возникали из языка. То есть они придумывали на ходу себе, что делать. Потому что они лгали, а для того, чтобы подтвердить ложь, они вынуждены были как-то ее подтверждать. Возникало совершенно непонятное действие. <…> Их вела речь, их заставляла двигаться речь. Их заставляла двигаться речь все глубже и глубже. И в конце концов какие-то реальные события, которые действительно возможны были бы в этом, отодвигаются в сторону, и возникает совершенно гротескнейшая ситуация, когда люди говорят: «У тебя выросли уши ослиные». Раз — а у него у самого выросли уши ослиные.

Горошевский: То есть меняется реальность все равно. Она меняется. И она изменилась-таки.

Драгомощенко: Но все это происходит именно в речи: ложь — правда, правда — ложь. Двусмысленность, многосмысленность...

Горошевский: То есть здесь ложь не потому, что я тебе вру. Ложь не это определяет, а <...> эту двусмысленность, пограничность. За пределами ее другое пространство возникает. Как финал этой пьесы. Он решается, когда идет семейная фотография, в конце, когда, казалось бы, все уже разрешилось. Идет ремарка развернутая авторская. Выходит [персонаж] и говорит: сейчас вылетит птичка. Как мы обычно говорим на фото: смотрите, все улыбайтесь, сейчас вылетит птичка. И действительно, пишет автор, вылетает птица, синяя большая птица, и танцует свой долгий танец счастья. Она действительно вылетает [4]. Понимаете? Поэтому и получается, что и там зритель, и там зритель — мы все перед друг другом играем, сами себе зрители. Мы сами на себя начинаем смотреть со стороны.

Аркадий Драгомощенко и Эрик Горошевский с актрисой Театра реального искусства и поэтом Сергеем Хреновым. Ленинград, Театр реального искусства, первая половина 1980-х© Из личного архива Зинаиды Драгомощенко

Аркадий Драгомощенко и Эрик Горошевский с актрисой Театра реального искусства и поэтом Сергеем Хреновым. Ленинград, Театр реального искусства, первая половина 1980-х© Из личного архива Зинаиды ДрагомощенкоДрагомощенко: А «Феникс» — это совершенно бессознательно, видимо, у Цветаевой получилось. Это тоже архетип — Дон Жуан, Казанова. Это поэтическая история Казановы, выдуманная Цветаевой, но тем не менее все механизмы действия Дон Жуана здесь тоже прослеживаются. Бесконечное кольцо. Бесконечное кольцо.

Вы знаете, и у Кьеркегора Дон Жуан часто занимал его внимание. Вообще, по-моему, нет ни одного философа, который не задумывался бы над проблемой Дон Жуана. Здесь она тоже. Здесь карнавал в карнавале. Здесь как бы реальность в реальности, уходящая в зеркала куда-то...

Вот, где-то примерно такой первый пакет.

Горошевский: У Цветаевой он очень хорошо уложен… Это ее находка. Она сделала героя, прожившего свою жизнь от молодости до старости. Жизнь — вот она, вся она прожита.

Ну и помимо того — чисто актерская ситуация. <…> Я, в частности, был всегда против актера, созданного нашим театром, регулярным театром. <…> Это в общем-то социальное даже явление — у нас актеры наконец-то завоевали место под солнцем. Они уже настолько популярны, что участвуют в общественной жизни, звания всякие имеют. То есть он даже отрывается от своей изначальной функции, от того, что актер — это несколько иное. <…> Приходят смотреть не на спектакль, не на проблемы — приходят на актера. Они уже знают: на сцену выходит артист. И в общем-то ему уже не надо заниматься искусством, ему не нужно играть роль. Ему просто нужно выйти и просуществовать Лавровым [5] или Ивановым и Петровым. И зритель будет безумно доволен. Он придет домой и скажет: «Я видел на сцене имярека». Но ни персонажи, ни проблемы уже никого не волнуют. Понимаете, насколько плоским становится само понятие…

Драгомощенко: Это концепция любимого певца, идола.

Горошевский: Мы против. Мы снимаем.

Друба: Правильно ли я понимаю, что одной из главных тем этих двух спектаклей — «730 шагов» и «Феникс» Цветаевой — является тема правды и искренности?

Драгомощенко: Если говорить грубо, то искренность — это же проблема сознания. Опять-таки формула Жака Лакана, который перевернул психоанализ весь. Есть картезианская формула: cogito ergo sum. Я мыслю, следовательно — существую. То есть мышление и существование — это одно и то же. Лакан записал эту формулу другим образом: «Я мыслю там, где меня нет; я есть там, где я не мыслю, то есть я постоянно расщепляюсь». И вот проблема искренности — это есть проблема собирания своего «Я». Ну а сколько может быть рефлексий (очевидно, имеется в виду «проекций») в социум (sic!) — это уже личное дело каждого, кто прочитает, кто будет сидеть в зале. Пускай он это проецирует в социальное. Это его личное дело.

Друба: А как вы смотрите на проблемы отношений между людьми? Отношений в семье, отношений между разными поколениями, между мужчиной и женщиной?

Драгомощенко: Понимаете, люди теряют друг друга, потому что они потеряли самих себя.

Друба: Но существуют же конфликты...

Драгомощенко: Конфликты обусловлены тем, что человек не знает, кто он сам по себе есть. У него нет «Я».

Горошевский: Вот Казанова его и ищет. Ищет себя.

Драгомощенко: Как только человек обретает сам себя, он начинает уже понимать, что [другой] — это уже почти то же самое, что он. И он уже относится так же.

Друба: Но это слишком высокое заявление.

Драгомощенко: Да, высокое. Только так! Да, это модель. Ничего не поделаешь. Между прочим, [такая] модель существует и в любой религиозной практике, потому что Бог велел нам любить самих себя, в первую очередь. Потому что иначе… Это кантовский императив: не пожелай другому того, чего ты не пожелаешь себе.

Друба: Но ведь реальные конфликты остаются?

Драгомощенко: Понимаешь, получается такой механизм: если ты верно найдешь какую-то самую глубокую вещь, если ты увидишь очень далеко огонь и будешь идти к нему, то неважно — канава здесь, не канава — ты пройдешь! Есть еще такой момент: ров и жердь, тонкое бревно. Если ты будешь медленно идти по нему, то свалишься, а если пробежишь, ты пройдешь!

Поэтому, если мы ставим перед собой сверхвысокие задачи, мы даже будем иронизировать по поводу этому. Тем не менее пришла пора ставить высокие задачи с тем, чтобы сами [собой] решались мелкие. Чем сильнее поле силовое, магнитное будет тяготеть, тем больше будет притягиваться. Чем сильнее доминанты, тем слабее периферия. Все будет стягиваться в центр.

Горошевский: Кстати, снижение-то как раз качества искусства в регулярном театре именно поэтому [и происходит]. Они занялись узкими проблемами. Они копаются…

Драгомощенко: У них все рассыпалось — оси нет. Поэтому они решают частные проблемы: поколений, земли, человека...

Горошевский: Это ложные проблемы.

Драгомощенко: Ну как они могут решить?! Скажем, человек заболел. У него воспаление всего, а ему говорят: «Нужно палец отрезать». Нужно лечить человека всего! <…> Раньше существовали механизмы, которые помогали человеку обретать самого себя. Существовала религия со всем мистериальным, ритуальным аппаратом. Это был театр, это была культура определенная. Как актеру ставят голос, чтобы он хорошо говорил, так человеку с детства ставили его «Я», целостность. Видимо, те формы государственного влияния на личность и культуру, существующие в том или ином государстве, недостаточно способны это сделать. Поэтому человек обратил свой взгляд на себя.

Но смотри, мы тоже предполагаем: нет, не существует такого взгляда, повсеместно обращенного на свое «Я», на свое мышление, на мышление другого человека. Сейчас мы говорим не [о] «Я», мы говорим о гедонизме, то есть о получении удовольствия, в первую очередь. «Я» рассматривается с позиции того максимального удовольствия, которое я притяну к себе.

Аркадий Драгомощенко. Ленинград, Театр реального искусства. 1985© Из личного архива Джоанны Стингрей

Аркадий Драгомощенко. Ленинград, Театр реального искусства. 1985© Из личного архива Джоанны СтингрейГорошевский: Наслаждения. Возникает от этого целая система, Фрейдом она изучена, кстати.

Драгомощенко: Мы любим рок-музыку, потому что она будоражит чуть-чуть. Она будоражит, но не ломает до конца. Она не ломает нас. Она массирует нас. Это приятный массаж, иногда даже больно, иногда даже похоже на страдание, но прекрасный массажист даже немножко причинит страдание. Он знает, как выкрутить руку и оставить ее на месте. А искусство — это не то. <…> Поэтому очень много имитации.

Горошевский: Да, имитации. Иллюзии.

Драгомощенко: Имитация постоянно сейчас замещает подлинное искусство. Вроде бы все похоже на то, но в той мере, чтобы не тронуть человека, не причинить никакого беспокойства.

Горошевский: Недаром даже понятие такое есть: иллюзия спектакля. Даже плохой спектакль мы смотрим. Есть иллюзия.

Драгомощенко: Да, есть иллюзия. Ты увлекаешься

Горошевский: И весь метод обучения создан на этом.

Эльце: А где чай?

Драгомощенко: Нет чая? Нет заварки?

Горошевский: В ящике.

(Щелчок, пауза — перерыв в записи)

Драгомощенко (представляет Дмитрия Волчека): Писатель, прозаик, литературовед — ты мог бы спросить его мнения, поскольку он более близко стоит к той самой молодежной культуре, к которой ты несколько раз пытался подъехать с вопросами.

Друба: Какими переводами вы занимаетесь?

Дмитрий Волчек: Я перевожу с английского.

Друба: Каких авторов?

Волчек: В основном прозу писателей американского Юга, «южной школы»: типичный представитель — Фолкнер (старое поколение). И более молодые: Фланнери О'Коннор, Карсон Маккалерс — писатели, расцвет творчества которых приходился на конец 50-х — начало 60-х годов. В Соединенных Штатах их творчество достаточно изучено. [Их публикуют] соответствующие журналы.

Эльце: Значит, это здесь будет издано? Например, Карсон Маккалерс? Есть возможность публиковать ее на русском языке?

Волчек: Да, в общем, основной корпус их произведений (и Карсон Маккалерс, и Фланнери О'Коннор) опубликован в официальной печати. Еще в 60-е годы — уже после смерти и той, и другой писательницы — они были изданы. Но осталось еще большое количество книг, произведения, которые по тем или иным причинам не опубликованы. И наша задача — издать полное собрание их произведений.

(Голоса на заднем плане (Драгомощенко и другие): «…Несколько копеек… Давайте скинемся, кофе смелем. Давайте скинемся все. Конечно. Да вот же она. Вот пачка. Аркадий, давай-давай. Если есть деньги. Ни гроша нет».)

Эльце: Что именно у Карсон Маккалерс еще не опубликовано и по каким причинам?

Волчек: Например, не опубликована основная ее книга, по моему мнению, наиболее значительная.

Эльце: Какая?

Волчек: «Reflections in a Golden Eye» [6] 1941 года, небольшая повесть, у нас не опубликована. Многие ее рассказы не опубликованы и книга, которая принесла ей мировую известность.

Эльце: «The Ballad of the Sad Café» опубликована?

Волчек: Опубликована. В очень плохом переводе, с большими цензурными купюрами. И не опубликована, кроме всего прочего, вещь, которая принесла ей мировую известность…

(Звон мелочи)

…пьеса «Участница свадьбы» — «The Member of the Wedding».

Эльце: Тоже не…?

Волчек: Тоже не опубликована. Не опубликована вторая ее пьеса — «Квадратный корень из прекрасного» («The Square Root of Wonderful») [7]. Стихотворения вообще не печатались.

(Голоса: «Сколько купим кофе? На рубль, нет? На два рубля. И бутылку вина. Дубль два. Много. Там пыль с нее не снимали. Бутылка красного вина. Вот тебе еще деньги. Угол Пестеля и...»)

Эльце: А что печаталось? Что остается?

Волчек: «Сердце — одинокий охотник» («The Heart Is a Lonely Hunter») и «Часы без стрелок».

Эльце: Тоже с цензурой?

Волчек: Нет, полностью. [Еще] «The Ballad of the Sad Café» и некоторые рассказы.

А у Фланнери О'Коннор был издан только один-единственный сборник рассказов. Из посмертной коллекции было выбрано девять рассказов. А я перевел ее роман «Мудрая кровь», первый ее роман. «Wise Blood».

Эльце: К сожалению, я не знаю ее.

Волчек: Вы не знаете вообще этого автора? Замечательная…

Эльце: Или, может быть, я не поняла имя?

Волчек: Фланнери О'Коннор. Это писательница американская…

Эльце: Я только слышала, но никогда не читала.

Волчек: <…> Сейчас мы работаем с моим другом [8] над романом Айрис Мердок, английской писательницы, которая пользуется большой популярностью в Великобритании. Мы переводим ее роман «Вполне почетное поражение» («A Fairly Honorable Defeat»). У нас она тоже популярна…

Эльце: И Фолкнер очень популярен?

Волчек: Фолкнер очень популярен. Он практически, за исключением романа «Притча», за который он получил Пулитцеровскую премию, — практически все его произведения так или иначе опубликованы. Долгое время существовал определенный запрет на его книги, но где-то к началу 60-х годов некоторые его вещи были опубликованы, а сейчас буквально каждый год приносят нам новые его работы.

(Пауза)

Горошевский: Кстати, о проблеме молодежи. У нас несколько иные мерки. У нас, например, в театре «молодой специалист» — это аж до 45 лет — молодой специалист. Так что «молодежь» — это дети, юноши и очень непонятный возраст дальше. Очень непонятный.

Эльце: У меня возник другой вопрос. Кто-то нам рассказал, что здесь есть очень хороший классический театр. Хорошо ставят классику, но нет развития, нет современности.

Драгомощенко: Ну, это естественно…

Эльце: А ваш театр будет развивать классический театр или вы будете делать что-то совсем новое?

Драгомощенко: Будем обращаться, будем обращаться… Как литератор, я хочу сказать, что вопрос классики в театре — это очень сложный вопрос. Это даже сложнее, чем писать и ставить новые пьесы.

Времена меняются, наше мышление меняется, материал остается как бы прежний, но он читается все время заново. Мы изменяемся, и классика меняется. Ведь мы совершенно не так понимаем пьесы, чем когда они были написаны. Это неизбежно. Но для того, чтобы поставить пьесу, нужно поставить ее так, чтобы ее понимали не как сейчас, а как будут ее понимать завтра.

Горошевский: Да, это очень важно. Если сказать формулу чистого театра (есть формула спектакля, которую мы решаем), то задача режиссера (Аркадий Трофимович — завлит этого театра) — если мы слышим шум, фон, шум, то в этом шуме нам нужно угадать мелодию будущего.

Драгомощенко: Хлебников говорил, что ветер поэзии дует из будущего. Ветер богов поэзии дует из будущего [9].

Горошевский: Я считаю, что искусство режиссуры, с которым у меня… у нас в Ленинграде странное какое-то сложилось. Оно отличается от московского.

Драгомощенко: Там лучше!

Горошевский: Там лучше. Там более широкие возможности есть. Там можно осуществиться быстрее. У нас это все очень сложно сделать. Но утеряно в Ленинграде искусство режиссуры именно за счет того, что не улавливают этой связи с будущим — на завтра.

Драгомощенко: <…> [Здесь необходимо] сделать небольшое отступление, небольшой экскурс в историю.

Среди постановок классики — а к ним неизбежно в наших условиях обращаются серьезные режиссеры, потому что они себя там чувствуют более свободно, там есть возможности выразить хотя бы какие-то проекции свои, — я бы назвал такие вещи. Я назвал бы «Три сестры» Любимова на Таганке. К сожалению, мы уже никогда не увидим этого спектакля [10]. Как ни странно, назвал бы спектакль «Ромео и Джульетта» Эфроса, старую постановку с Яковлевой [11]. Я бы даже назвал две постановки Петра Фоменко в Театре комедии: «Мизантроп» Мольера и «Лес» Островского [12]. (Горошевский соглашается.)

Эльце: Все в Москве?

Драгомощенко: Нет. Это здесь, в Ленинграде, но он уехал, он не выдержал ленинградской среды театральной. Прекрасный режиссер, прекрасный.

Горошевский: Ему не давали как раз глядеться туда. Те же самые артисты

Драгомощенко: Они были необычайно интересны и режиссерски, и в актерских исполнениях, и в оформлении, и в сценографии — во всей музыке спектакля, во всем. Он — человек такой рваный, очень гротескный, тяготеющий к гротеску и крупному плану. Он прекрасный телережиссер. Я бы не назвал, кстати, ни одного такого спектакля, который потряс бы у Товстоногова из классики. Они все серьезно сделаны, но это какая-то, так сказать, дубовая мебель на все времена. Хорошая дубовая мебель.

Горошевский: У Товстоногова это, пожалуй, так: он берется ставить классику как Классику. И очень стремится сразу на этот же пьедестал встать.

Драгомощенко: Но это работа, видимо, уже историка театра…

Горошевский: Как практик, он ничего не дает

Эльце: Я имела в виду тех, кто работает сегодня с традицией.

Горошевский: Один актер прекрасно ответил... И это, пожалуй, будет ответом [на ваш вопрос]. Актера[, работавшего у] Питера Брука (все время забываю), Пола Скофилда спросили, почему он играет так мало современных ролей, а все классику больше; он сказал очень просто: «Я не берусь играть современные роли, потому что на современные роли у меня еще не хватает техники».

Классика нам помогает быстрее освоить материал, нежели современная пьеса, экспериментальная пьеса. В ней возникает такая куча проблем! Актерских, именно исполнительских. Все дело в театре. Как ни странно, в современном [театре] вся загвоздка (особенно в ленинградском) — в отсутствии, в очень большом отсутствии очень хороших артистов. В Москве почему проще? Там артистов хороших больше.

Драгомощенко: Я бы еще назвал одной из причин падения ленинградской театральной традиции, условно авангардной традиции (то есть какой-то более передовой традиции, чем в других городах, чем в Житомире или в Киеве), то, что здесь в свое время был создан — не создан, но образовался прекрасный критический круг. Но, к сожалению, он развалился где-то к концу 60-х годов. Эмигрировали очень многие, а те, кто остался, ушли в историю театра и перестали заниматься [критикой].

Ну, это связано опять-таки с социальными процессами, проистекавшими в ту пору: оттепель, где-то сознание того, что пришла пора и можно говорить открыто, проблематика социальная совершенно спокойно освещалась. Но, к сожалению, эти времена прошли.

Друба: А кто сейчас занимается критикой?

Драгомощенко: Ну кто у нас критики? Колмановский [13]? Но все это — ничто. Это частное решение проблем своих.

Горошевский: И в основном — каждой сестре по серьгам. Все хорошо.

Драгомощенко: Все знакомы, все друг друга хвалят.

Горошевский: Все друг друга хвалят — и до свидания! Всего хорошего!

Друба: А есть ли сильная критика?

Драгомощенко: Ни одной работы в течение пятнадцати лет я не видел — критической работы, чтобы она была интересной.

(Женский голос: «Зажигалка куда моя исчезла?»

Драгомощенко: «На кухне, Анюта(?), на кухне. Нет. У меня в кармане».

Закуривает.)

Горошевский: В 60-х годах, кстати, поэтому БДТ и вырос очень серьезно: возникла большая группа серьезных критиков, которые так же, как режиссеры и театр, выращивали спектакль. Они требовали спектакля. У них спрашивали, они могли посоветовать. Это та же система экспериментальная, которая у Питера Брука с Кеннетом Тайненом сложилась, когда он наконец получил очень серьезный ангажемент в Национальном театре и его ответственность возросла, когда он делал такие спектакли, которые действительно образцы. Он моментально пригласил критика, погрузил его внутрь театра. Он спрашивал его, и ему помогали.

Ведь режиссер в какой-то момент, работая над спектаклем, должен стать идиотом, как это ни странно. То есть у него должен быть абсолютно чистый глаз, он должен постигать [спектакль]: я ничего не знаю, все — заново. И чрезвычайно важно, когда рядом есть человек, который может точно указать на ошибки, точно указать направление или просто подсказать. Эта функция критики, которая всегда была в России, — она в Ленинграде не существует.

Драгомощенко: Критика театральная чем была интересна? Тем, что в своей преемственности она несла в живом слове не то чтобы воспоминания, а уроки русской, советской режиссуры начала 20-х — 30-х годов, Мейерхольда.

Горошевский: Она ставила на почву.

Драгомощенко: Это были те люди. Они помнили, они знали, они каким-то образом передавали свои знания. То есть опять же мы говорим о том уровне культуры, который существовал…

Эльце: Сейчас он во всей стране больше не существует?

Горошевский: Конечно.

Драгомощенко: Я учился на театроведческом факультете в Театральном нашем институте, на факультете истории и теории театра. Мне выпало счастье учиться у прекрасных педагогов. У Анны Владимировны Тамарченко — она сейчас в Провиденсе [14]. Она лично знала в свое время Ольгу Форш, в общем — [человек] из тех времен. Цимбал [15]. Недавно, случайно читая журнал «Чехословенска славистика» (65-й год, номер 8 — нет, 68-й год, номер 5), я с удивлением узнаю, что Цимбал, который преподавал у нас историю театра, теорию, семинары вел, — он[и] вместе со Шкловским должны были организовать альманах «Радикс», в котором должны были вести и основывать теоретические платформы ОБЭРИУ [16]. Вы понимаете, в чем дело? Я занимался у него и не знал, что он когда-то (неразборчиво) Шкловский, Введенский, Хармс.

Горошевский: То есть критика держала связь с традицией, с культурой подлинной, завоеванной, настоящей. И мы эту нерасторжимую связь знали, чувствовали, видели, ощущали.

Эльце: Это было до начала 70-х годов?

Горошевский: Конечно.

Я всегда могу даже так сказать. Кто-нибудь организует новый театр. Кто? Меня не интересует, талантлив ли он. Меня интересует, где, когда и у кого он учился, то есть передано ли ему знание... Если нет, я могу сразу же сказать: это обречено на провал, это не будет театром, это — свои личные дела. Когда я маленький пришел в детскую студию заниматься, меня принял педагог, который учился у Мейерхольда [17]. Он мне это все равно передал, это естественно.

Та функция критики, которая должна осуществляться, полностью отсутствует. <…> Вот вы задаете вопрос: «Классика? Классический театр?» — а мы немножко теряемся от вопроса, потому что — этого нет. Вопрос есть — вы его озвучили, — и на него можно даже ответить, но солгать. Такого театра нет. Театра в Ленинграде, который ставит классические спектакли и этим ценен, нет. Нет!

Драгомощенко: [Есть] театр-музей…

Горошевский: Его не существует вообще.

Эльце: И БДТ?

Горошевский: Нет, театр, конечно, обращается, ставит... Сейчас он поставил Островского. Они убеждены, что это единственное прочтение. Если они внутренне не убеждены, они подключают массу всяких социальных вещей, в которых просто доказывают, что это — «да»! А если кто-нибудь говорит «нет», его давят сразу же. И становится иллюзия. Иллюзия, что есть у нас в Ленинграде театр, который ставит классическую [драматургию] как образец. Нет, нет такого театра.

Драгомощенко: А о советской драматургии и о советском репертуаре и говорить нечего.

Горошевский: Уже докатились до того, что на сцену вытаскивают рабочий класс, к которому они относятся как к быдлу. Они его вытаскивают, но презрение остается. Даже говорить нечего. Этого не существует.

В кинематографе — там все по-другому. А в театре — пустыня.

Эльце: А в кино как?

Драгомощенко: Алексей Герман есть у нас в Ленинграде, Сокуров.

Друба: Асанова?

Драгомощенко: Асанова? Я не люблю. Потому что я не люблю социального кинематографа. Как тебе объяснить? Он не художественный.

Эльце: Цензура не разрешает?

Драгомощенко: <…> Это какая-то арифметика, а не кинематограф. Все очень схематично.

Горошевский: А с цензурой… <…> Это с большим юмором можно рассказывать или с иронией. Где переход только — странно.

<…> Наш театр как бы официальный. Мы отдаем пьесы, которые хотим поставить, в Горлит. А до этого тексты этих пьес читались официальным чиновником, который привык к определенному потоку пьес. Он привык. История такова: он сидел и читал эти пьесы. Он открыл эти пьесы, а у него была привычка раскачиваться на стуле. Устойчивость этого раскачивания вся драматургия предполагала. А тут он открыл текст, и, когда прочел первые фразы, он упал. Со стулом. Упал. Он очень долго не мог никак отцензурировать это, потому что он просто <…> не понимал, что это такое. Не понимал!

Драгомощенко: Запретить нельзя, разрешить тоже страшно.

Горошевский: <…> Это — театр! Все равно подлинное, оно существует. Такое специально не придумать.

Но, когда ему приказали разрешить, он разрешил. Принципиальных возражений у него не было, но он просто не понимал. Это было не то, к чему он привык. Это — искусственно созданная пелена, через которую... Она как вата: рука проходит, но она так и остается.

Друба: В итоге где решение было принято?

Горошевский: То решение, которое и по сборнику принимали.

Драгомощенко: Это было московское решение из ЦК.

Друба: Этим занимаются люди, которые знают театр? Которые знают драматургию?

Эльце: Официально этим занимаются?

Горошевский: Тут и возникает вопрос о самоцензуре. У нас очень часто художники в кино (в театре — то же самое) [говорят]: «Ой, это не пропустят! Ой, это не разрешат! Ой!» Это и есть та самая работа, которую совершает цензура. Сами-сами-сами! Эту пелену и создали люди своим театром, своей драматургией.

Драгомощенко: Механизм манипулирования сознанием человека известен, о нем не приходится говорить. Он есть в любом обществе.

Горошевский: А мстит сама природа театра. Несомненно, мстит. Например, такой факт. Театр комедии: аншлаги, спектакль закуплен, зрители заполняют зал, но после второго антракта зал полупустой. Почему? Оказывается, что билеты покупают в основном в Театр комедии приезжие, которые ждут поезда. Именно на этого зрителя происходит внутренняя ориентация.

Так что на те вопросы, которые задаются театру, ответов нет. Действительно нет. Это как Лир сказал: «Из ничего не выйдет ничего». Можно, конечно, наговорить тысячу слов, но зачем?!

Друба: А как вы относитесь к технике театральной?

Драгомощенко: Ха! У нас ее нет просто.

Горошевский: Понимаете, каков вопрос, таков ответ: дайте нам денег — техника театральная будет.

Друба: Ну, это вопрос такой, теоретический.

Горошевский: Нам бы хотелось иметь хорошую технику, потому что хотелось бы осуществить [многое]. Если уж лабиринт, если за настроения человека, то хотелось бы, чтобы это произошло

Драгомощенко: Свет, свет, свет.

Друба: Но вы обойдетесь и без нее?

Горошевский: Ну естественно.

Драгомощенко: Минимальными какими-то вещами, которые нам дадут там, там и там, — соберем.

Горошевский: У Мейерхольда есть такое понятие: бедный театр. Он же и работал в бедном театре. Хотя у нас сейчас бедный театр является самым богатым, потому что бедный театр в основном стоит на живописи.

Техника! Нету ее. Поэтому делаем то, что есть.

Драгомощенко: Техника есть у московских академических театров, которые имеют деньги покупать технику за границей. Своей техники не существует. Все это привозное.

Горошевский: Ефремов ставил спектакль и пригласил художника Свóбоду [18]. Свóбода уже решил ему пространство из оргстекла. Огромное оргстекло. Это была огромная парабола. У нас ее не могли сделать. На Западе заказали, но слишком много [денег]. Спектакль не состоялся. Свóбода другого и не предполагал. Так что деньги. Финансы...

Но, в принципе, мы разрываем: нет денег? Мы найдем! Здесь пусть художники думают, но мы найдем! Нам повезло: это хоть и маленькое помещение, но по золотому сечению. Пропорции золотого сечения не раздражают. <…> Чуть поуже — было бы уже ужасно. Невозможно было бы поставить ничего.

Драгомощенко: Единственно — максимально здесь будет собираться свет. В театре пространство сцены строится только со светом. Осветительная аппаратура.

Горошевский: Свет, свет, свет. Светом будем играть, светом будем работать.

Эльце: Мне кажется, что здесь со светом мало работают.

Драгомощенко: Неграмотные люди!

Горошевский: Нету культуры! Нету-нету-нету! Есть у него регулятор, три прожектора — и вопрос исчез, хотя в БДТ уже техника из Западной Германии. Во! Там можно было все что угодно сделать. Нет причин… Но нет даже оснований, чтобы это делать. Не хотят. Все давно ясно. Как просуществует этот спектакль, этот театр. Искать, а зачем?!

Драгомощенко: Это уже общая позиция. Скажем, социальная позиция: зачем?!

(Звон)

Драгомощенко: Ну ладно. Давай заканчивать.

Беседу с Бернардом Друбой об обстоятельствах, в которых было взято публикуемое интервью, читайте здесь.

[1] Студия Эрика Горошевского работала над пьесой А. Камю «Калигула» (1945) в середине 1980-х, однако спектакль поставлен не был.

[2] «Пагубная страсть к театру» — пьеса А.Т. Драгомощенко. Опубликована в самиздатском «Митином журнале» (1985 год, № 6).

[3] Студия Эрика Горошевского работала над пьесой М.И. Цветаевой «Феникс» (1919) в середине 1980-х, однако спектакль поставлен не был.

[4] «Насвистывая, выходит Артемон с фотокамерой. В течение монолога он устанавливает аппарат, персонажей перед ним. Беззастенчиво поправляет рукой лица. Отбегает. Поднимает руку, кричит.

АРТЕМОН. Птичка вылетает!!!!!!!!!!!!!!

И в самом деле, вылетает внушительная жирная птица».

[5] Кирилл Юрьевич Лавров (1925—2007) — ведущий актер Большого драматического театра. С 1989 года — художественный руководитель БДТ.

[6] Отражения в золотом глазу / Пер. Б. Останина // Митин журнал, № 1, 1985.

[7] Корень квадратный из прекрасного / Пер. Л. Позняковой // Митин журнал, № 3, 1985.

[8] Ярослав Владимирович Зимаков (р. 1962), переводчик.

[9] Неточное цитирование Велимира Хлебникова: «Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова» («Свояси», 1919 год).

[10] «Три сестры» были поставлены на сцене Театра на Таганке в 1981 году. В 1984 году главный режиссер театра Юрий Петрович Любимов (1917—2014) был лишен советского гражданства и оказался в вынужденной эмиграции.

[11] Анатолий Васильевич Эфрос (1925—1987) дважды ставил «Ромео и Джульетту»: в 1970 году в Театре на Малой Бронной (в главных ролях — Анатолий Грачев и Ольга Яковлева) и в 1982 году в виде телевизионного спектакля (в главных ролях — Александр Михайлов и Ольга Спирина).

[12] Петр Наумович Фоменко (1932—2012) работал в ленинградском Театре комедии с 1972 по 1981 год, с 1977-го — главный режиссер. Спектакль «Мизантроп» поставлен в 1975 году, «Лес» — в 1978-м. В 1981 году из-за конфликта с городскими властями переехал в Москву.

[13] Колмановский Евгений Соломонович (1927—1996) — литературовед, театральный критик.

[14] Анна Владимировна Тамарченко (1915—2015) — театральный критик, театровед, педагог. В конце 1970-х эмигрировала в США. Автор литературной биографии О.Д. Форш (А.В. Тамарченко. Ольга Форш: жизнь, личность, творчество. — Л.: Советский писатель, 1974).

[15] Сергей Львович Цимбал (1907—1978) — театральный критик, театровед, педагог.

[16] Драгомощенко оговорился: верное название журнала — Československá Rusistika (časopis pro jazyky a literaturu slovanských národů SSSR). В № 5 за 1968 год опубликована статья А. Александрова «ОБЭРИУ. Предварительные заметки»: «Вынашивались планы и на выпуск альманаха “Радикс”, в котором помимо Заболоцкого, Хармса, Введенского должны были участвовать художники: Малевич, Филонов, Дмитриев, критики: Шкловский, Цымбал, а также Александр Туфанов и Константин Вагинов» (с. 300).

[17] Очевидно, речь идет о Зиновии Борисовиче Подберезине (1908—?), у которого в Юношеском самодеятельном театре при ДК Первой пятилетки занимался Горошевский.

[18] Йозеф Свóбода (1920—2002) — чешский художник, новатор сценографии, большое внимание уделявший техническому оснащению спектакля, световому оформлению сцены. Был художником-оформителем двух спектаклей Олега Ефремова на сцене МХАТа: «Сон разума» (А. Буэро Вальехо, 1973 год) и «Обратная связь» (А. Гельман, 1977 год). Здесь речь идет, скорее, о последнем спектакле.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика

9 августа 202339102 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор «Таких дел» о том, как взбивать сметану в масло, писать о людях вне зависимости от их ошибок, бороться за «глубинного» читателя и работать там, где очень трудно, но необходимо

12 июля 202368094 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор «Верстки» о новой философии дистрибуции, опорных точках своей редакционной политики, механизмах успеха и о том, как просто ощутить свою миссию

19 июня 202348414 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор телеканала «Дождь» о том, как делать репортажи из России, не находясь в России, о редакции как общине и о неподчинении императивам

7 июня 202340190 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор Ксении Лученко с известным медиааналитиком о жизни и проблемах эмигрантских медиа. И старт нового проекта Кольты «Журналистика: ревизия»

29 мая 202362190 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиПятичасовой разговор Елены Ковальской, Нади Плунгян, Юрия Сапрыкина и Александра Иванова о том, почему сегодня необходимо быть в России. Разговор ведут Михаил Ратгауз и Екатерина Вахрамцева

14 марта 202396730 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВторая часть большого, пятичасового, разговора между Юрием Сапрыкиным, Александром Ивановым, Надей Плунгян, Еленой Ковальской, Екатериной Вахрамцевой и Михаилом Ратгаузом

14 марта 2023107102 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиАрнольд Хачатуров и Сергей Машуков поговорили с историком анархизма о судьбах горизонтальной идеи в последние два столетия

21 февраля 202341647 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСоциолог Любовь Чернышева изучала питерские квартиры-коммуны. Мария Мускевич узнала, какие достижения и ошибки можно обнаружить в этом опыте для активистских инициатив

13 февраля 202310651 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные объединения — это не только розы, очень часто это вполне ощутимые тернии. И к ним лучше быть готовым

10 февраля 202312522 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202312605 Colta Specials

Colta Specials