Colta Specials

Colta SpecialsБез будущего

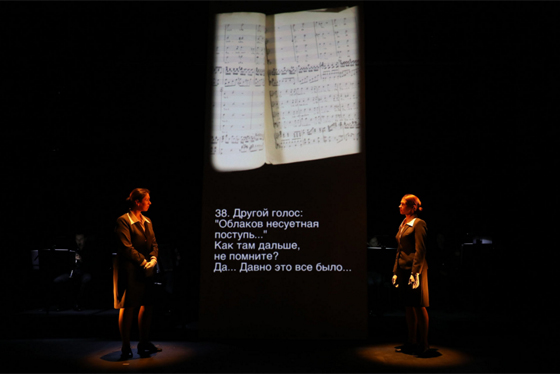

© Евгения Марченко / Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

© Евгения Марченко / Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова18 ноября на Малой сцене БДТ состоится премьера камерной оперы Александра Маноцкова «52» на текст Льва Рубинштейна «Все дальше и дальше». Спектакль поставил сам композитор.

— Вы — один из самых продуктивных и исполняемых российских авторов. Есть у вас ощущение, что вы, двигаясь по какой-то жанровой и тематической траектории, меняетесь? И если есть — то куда?

— Для любого композитора нормальна ситуация, когда очень многое, вплоть до жанровой номенклатуры того, что ты делаешь, в огромной степени зависит от того, какая ситуация на дворе. Почему появляются генделевские оратории? Потому что с оперой в этот момент не очень. То есть композитор во многом действует как коза, идущая туда, где есть трава, которую можно есть. Потому что у композитора — как у человека любой профессии — есть свой метаболизм: семья, которую нужно кормить, квартира, которую нужно снимать. Ты делаешь какие-то вещи, в очень большой степени обусловленные этим. Другое дело, что, куда бы ты ни пошел и в каком жанре ты бы ни работал, ты все равно работаешь как ты. Плюс к этому ты сам стараешься кондиционировать мир — влиять на то, чего он от тебя хочет. И в какой-то степени это удается.

Что до эволюции… У Мандельштама есть такие строчки:

Еще далеко мне до патриарха,

Еще на мне полупочтенный возраст,

Еще меня ругают за глаза

На языке трамвайных перебранок,

В котором нет ни смысла, ни аза:

Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь,

Но в глубине ничуть не изменяюсь.

Вот у меня наоборот: я не извиняюсь абсолютно, ни в какой ситуации — и все время изменяюсь. Иногда я отдаю себе в этом отчет, могу в довольно холодных теоретических терминах описать какие-то приемы, которыми пользуюсь, но все равно мне это анализировать трудно.

— Но все же?

— Ну, можно сказать, что чем дальше, тем больше я иду к такой временнóй сингулярности: это связано с какой-то странной… не скажу эволюцией — скорее, инволюцией моего собственного перцепторного аппарата. Правильнее это будет назвать даже не развитием, а, скорее, каким-то расчищением слоев к чему-то, что для меня всегда было естественным. Наши мозги всегда корректируют воспоминания и всегда их подверстывают под то, что нам кажется сейчас. Но мне представляется, что изменение моего сознания в эту сторону является и очищением от каких-то культурно индоктринированных вещей, и движением в сторону вещей, присущих мне изначально.

Например, для меня ритм — это тоже мелодия, мелодия — тоже время. Эти вещи мне представляются естественными. Не потому, что я так головой придумал, а потому, что я инстинктивно так чувствую, так делаю. И когда ты постепенно к этому приближаешься, у тебя как бы возникает больше этажей во всем происходящем, но все эти этажи однородны. Понятно, что наше времяизмерение разграничено: что-то мы слышим как тон и регистрируем как частоту, как отдельную ноту, что-то (хлопает в ладоши) — как отдельное событие. Но на каком-то протосенсорном уровне я эти вещи начинаю ощущать как одно и то же. И, соответственно, у меня есть (впрочем, не скажу, что она есть у меня, скорее, я есть у нее) какая-то, что ли, прототехника. Потому что с этим ощущением ядра можно входить в любую систему.

Из драматического театра несколько лет назад я специально выбежал — потому что почувствовал, что эта работа меня портит как композитора.

Бывают вещи абсолютно сквозные и полностью вставленные друг в друга, когда у тебя, например, какой-то cantus firmus полностью однородно организует все слои — от крупной формы до фразы, до какой-то микроритмики — как одна и та же формула. Конечно, каждая конкретная задача решается определенным образом, это как живое существо: у него есть свои индивидуальные соотношения, но есть и некоторые общие принципы вот этой вставленности одного уровня в другой, соподчиненности этих уровней. А дальше может быть бесконечное множество вариантов. Вот, скажем, опера, про которую мы собрались поговорить, вся написана на cantus firmus «Ut queant laxis» Гвидо Аретинского. То есть каждой части оперы соответствуют определенная строчка этого cantus firmus и соответствующая центральная нота. Но важнее всего не то, что человек наслушанный в начале каждой части будет узнавать соответствующую интонацию, мол, вот это — Labii reatum (а они действительно напрямую, как motto, звучат в начале каждой части). Самое важное заключается в том, каким образом это влияет на конструкцию, на модуляционный план, на модуляции модуляций, на модуляции модуляций модуляций.

— И как влияет?

— Ну вот так вот — все полностью выстраивается по этой же логике. То есть взята мелодия, и она организует не только самое себя, но и то, как в ней происходит переход со ступени на ступень, отсюда же берутся ритм и модуляционный план. То есть это, в сущности, фракталы: они все внутренне подобны, разворачиваются сами в себя. И, конечно, слушатель, возможно, не отдает себе отчет в том, что это именно ЭТО, но подсознательно он это все равно слышит и при этом чувствует некую соразмерность. Он не понимает, откуда она взялась, просто воспринимает ее как данность — а это и есть то, чего мы взыскуем от художественной ткани: мы чувствуем, что это СДЕЛАНО, чувствуем, что сделано гармонично, а как именно — не успеваем схватить, нас просто бултыхает в этом.

Послушайте, например, Бетховена: он — мастер в этих вещах. Там все рассчитано, весь материал организован железной рукой — и это не поверхностный волюнтаризм, мол, сделаю так, потому что я так захотел; это делается с учетом свойств собственно материала, просто очень при этом изобретательно, очень талантливо — как смело он сопоставляет куски, как он их соединяет. Когда слушаешь Бетховена, очень чувствуешь, пользуясь выражением Льва Семеновича Рубинштейна: автор среди нас. Он прямо вот здесь, он прямо сделал, он даже щеголяет стыками в музыкальном материале, но ни с одним не поспоришь: ты просто не успеваешь подвергнуть их какому-то сомнению, потому что есть внутренняя, естественно-природная динамика происходящего. Это же две стороны, собственно, любой композиции: должно быть и вот это стихийно двигательное, которое в своей крайней степени будет просто потоком, извержением звука, и есть какая-то структура, которая это организует, — в крайней степени статичная.

Кстати говоря, до этой степени статики можно довести даже гениально написанную музыку, даже простую мелодию. Если ты начинаешь просто считывать ноты, не чувствуя, что они являются просто формой записи чего-то, в чем есть движение, то получается какашка. Это одна из самых больших проблем нотной записи как таковой. Я люблю музыкантов, которые стремятся прорваться сквозь это ограничение, поэтому, например, так приятно работать с Татьяной Тихоновной Гринденко: музыкант сыграл еще только одну ноту, а она уже останавливает репетицию, кричит: «Стоп! Это абсолютное не то! Типичное не то!» А почему? Потому что она чувствует, что человек играет «картошку» и считает до четырех, он не находится в движении. Мне кажется, что внутри каждого исполнителя есть способ это преодолеть. И если в структуре все скроено ладно, если там есть этот потенциал движения насквозь, то хороший музыкант всегда его считает. Всегда есть способ преодолеть собственно текст и нащупать то, что там, за этим текстом, из чего он родился.

И мы, собственно, когда репетируем сейчас, стремимся к тому, чтобы двинуться вперед, то есть в идеале у тебя и структура, и импульс рождаются из одного источника. То есть структура — это тоже развернутый импульс, в ней столько же дионисийского, сколько собственно в импульсе. В идеале стараешься сделать всегда, чтобы одно питало другое. Чтобы вот этому ощущению живой, животной жизни было классно в этой структуре, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы структура радовалась тому, как в ней играет этот импульс. Есть композиторы, у которых это блестяще, идеально сочетается, — Моцарт, Лигети. А есть музыки, в которых это проблематично — либо одна, либо другая сторона хромает.

— Сколько читала ваших биографий, в них обычно пишут: композитор, родился в Санкт-Петербурге — и нигде не пишут, что окончил консерваторию.

— Потому что я учился частным образом.

— Как долго это продолжалось?

— Ну это еще не закончилось, любой композитор всю жизнь учится. То есть каждый день у меня есть какое-то время, которое я посвящаю самообразованию в какой-то области, занимаюсь анализом — не просто слушанием, а дополнительными упражнениями, этюдной работой, наращиванием мускулатуры.

Частным образом я освоил все, что нужно было освоить, просто с конкретными учителями, а не в рамках институции. Был момент, когда я думал поступать в консерваторию в Питере и даже готовился к вступительным экзаменам, а потом посмотрел — и не увидел мастера, к которому хотелось бы идти. При этом педагог вне стен консерватории, и так ставящий задачи, на решение которых мне потребовалось бы много лет, у меня был. И я был уже профессионально вовлечен в музыку довольно сильно. У меня были какие-то заказы, что-то постепенно начинало происходить. Вот с Андреем Могучим мы познакомились в девяносто каком-то далеком году и что-то сразу начали делать вместе. Тогда в Питере была такая прекрасная атмосфера, что совершенно вне официальных структур люди встречались, как-то, как собаки, обнюхивались и сразу понимали — точнее, как бы не подвергали сомнению — квалификации друг друга. То есть мы все делали что-то. Я говорил: «А давай сделаем так?» — «А давай!» И все, и не было вопросов типа «А ты кто вообще такой?» Сделаешь — увидим, кто ты такой. Были какие-то околотеатральные заказы, Тимур Новиков в какой-то момент меня очень поддерживал — легендарный художник, который сейчас, как выяснилось, считается классиком, а в те поры был… еще жив. Вообще многие люди из того моего круга как-то ушли, а вот Андрей Могучий, к счастью, остался — дай Бог ему здоровья — и, как мне кажется, внутренне сущностно не переменился. Я очень это ценю, когда человек с возрастом не теряет внутреннего правильного зерна, внутренней свободы и честности.

© Стас Левшин / Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

© Стас Левшин / Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова— Как потом складывалась ваша работа с Могучим?

— Мы эпизодически общались. Когда возникали поводы что-то вместе сделать — мы это делали. Годами потом не виделись, потом виделись. То есть мы всегда сохраняли отношения, но у нас никогда не было — у меня, собственно, ни с каким режиссером никогда такого не было, — чтобы получился вечный тандем. Мне вообще кажется, что людям нужно время от времени друг от друга отходить в разные стороны, делать разные вещи. Но работ мы с ним сделали довольно много: и в девяностые, когда была пора Формального театра, потом он сделал спектакль «Между собакой и волком», где просто использовал много моей музыки, потом в Александринке мы делали «Петербург», очень хороший был спектакль «Иваны».

Но вообще из драматического театра как сферы работы, где я задержался на какое-то время, несколько лет назад я специально выбежал — и отбежал подальше, потому что почувствовал, что эта работа меня портит как композитора. Ведь в театре есть какие-то свои утилитарные задачи, и способ их решения, нормальный в театре, был разрушителен для моего собственного индивидуального ядра или того способа, которым я мог честно работать. Поэтому в какой-то момент я перестал и всем своим знакомым режиссерам специально и подчеркнуто сказал: «Ребята, если вы хотите дальше со мной работать в театре, то, пожалуйста, сформулируйте мне задачу, которую я буду решать не как прикладную». Иными словами, в какой-то момент я понял, что в театре я могу делать только все. Так стали появляться камерные оперы: таким образом сделаны «Четыре квартета», так же устроен «Гвидон». То есть они географически будто бы находятся на территории драмтеатра, но сущностно они находятся на территории музыкального театра, как я его понимаю, точнее, как я его понимал, когда это делал, это же тоже какая-то эволюция.

Но вообще нормальный театр для меня сейчас — тот, который написан в партитуре. То есть опера для меня — это не просто одна из разновидностей театра, а его базовая, что ли, разновидность. В этом смысле Андрей идет совершенно по-другому: он рождает спектакли из живого контакта с артистом, из какого-то выращивания. При этом у него тоже всегда есть общая крупная идея, в этом смысле он тоже вполне себе композитор. Но у него все равно подход к этому другой, и в этом смысле это такой своего рода методологический антагонизм, который мы оба осознаем и который нам кажется очень плодотворным. Ни в каком одном подходе как таковом не может содержаться истина. Мы оба это понимаем, поэтому, скажем, у нас с Андреем общие студенты. И у студентов я как раз веду предмет, который называется «Режиссура как композиторское искусство».

Есть романсы разных композиторов на один и тот же текст, допустим, Пушкина. Но ни в одном из них текст Пушкина не звучит лучше, чем он звучал бы без этого романса.

— Получается, как бы вы из драматического театра ни бежали, в итоге все равно оказались с ним тесно связаны?

— Не совсем так: я выбежал из того театра, где нужно сочинить вальсок, который играет на заднем плане, где ты при этом получаешь хорошие авторские и как-то себя утешаешь, что ты все равно композитор. То есть это такой вид театра, для которого нужно уметь писать много плохой музыки. И «плохая музыка» я говорю сейчас без моральной оценки, просто это такое ремесло. Для какого-то человека это может быть вполне органично, просто для меня неорганично. Я несколько раз пробовал это делать и, к своему ужасу, понял, что у меня начало хорошо получаться и что, кажется, пора заканчивать. Да, я очень испугался. Сейчас многие очень хорошие композиторы, наоборот, идут в сторону музыки к спектаклям. Например, Сергей Невский с удовольствием делится в соцсетях треками, которые он делает для спектаклей в качестве как бы incidental music. Это как в анекдоте про суфийских мастеров: спросили мастера такого-то, почему он бедный, ест из оловянной плошки, а мастер другой секты ест на золоте и одевается в шелка. И он ответил: меня не портит бедность, его не портит богатство. То есть тут каждый выбирает свое: Невского не разрушает это, ему кажется это нормальным, а меня разрушает.

— Что это за курс такой, который вы читаете в БДТ, — «Режиссура как композиция»? Как он возник?

— Андрей набирал курс, советовался со мной, мы стали думать, как и чего. Аня Вишнякова, тоже мой давний соработник и завмуз в БДТ, в этом принимала участие. Ну и я, как всегда, сказал: «Извините, ребята, если мне что-то делать, то я могу только целиком». То есть я могу что-то рассказывать, пытаться учить театру как частному случаю музыки, но для этого надо сначала научить всей музыке. Иными словами, для меня «нормальный режиссер» — это, прежде всего, композитор. Ну вот мы и попробовали сделать такой курс. Сейчас уже в этой группе не все участвуют, у нас произошла специализация, потому что, например, Саша Шишкин тоже преподает, и есть талантливые люди, которые абсолютно при этом не мыслят как я, так бывает. А есть довольно большая группа, которая продолжает развиваться в том же направлении. Что из этого выйдет, я не знаю — может быть, ничего не выйдет, но мы определенно двигаемся. Поскольку никогда не было такой заранее написанной программы и начавшего и закончившего таким образом заниматься курса, предсказать что-нибудь железно невозможно. И, в общем, мы продвигаемся по мере наращивания мускулатуры, поэтому, честно говоря, не знаем, до чего успеем добраться. Я пригласил Ольгу Манулкину преподавать теорию и историю музыки, потому что, мне кажется, она сейчас в Петербурге — да и вообще в России, наверное, — лучший специалист, который может вовлечь людей в понимание этих вещей, а не просто изложить материал в какой-то исторической последовательности. А у нас акцент именно на том, чтобы понять, как это устроено, а не как оно было и бытовало в какой-то исторической конкретности. Поскольку режиссер и композитор — это активные, «делательные» профессии, мы стараемся из всего вынуть какой-то экстракт того, как это сделано, — чтобы можно было в итоге сделать что-то свое.

— То есть это история про логику построения любого художественного целого? Вне зависимости от того, музыка это, режиссура или что-то еще?

— Ну, в частности — да. Просто любое художественное целое представляется мне разновидностью музыкального целого. Мне кажется, что музыка — это наиболее общий предмет из всего: из просто вообще-вообще всего — из всех гуманитарных, негуманитарных, вообще каких бы то ни было дисциплин. Это просто объективно так, потому что граница нашего понимания, граничная категория нашего понимания — это время. Это то, в существовании чего мы отдаем себе отчет, в чем мы совершенно точно существуем и чего мы при этом категорически не понимаем. То есть это такая переходная категория: мы вроде бы знаем, что это такое, но при этом не знаем. Это некоторый объективный предел нашего сознания, и это то, что является неизбежной составной частью абсолютно чего угодно, за что ни возьмись. И это то, из чего, по всей видимости, мы состоим, потому что это то, в чем мы исчерпываемся. Мы же закончимся во времени, а если мы закончимся во времени, значит, мы из него и состоим. Это самое важное, что есть, ничего более существенного нет. Если мне кто-нибудь назовет какую-нибудь другую дисциплину, которая занимается временем настолько непосредственно, как музыка, я соглашусь, что она иерархически выше. Но даже теоретическая физика, в которой это тоже важная категория, все-таки не управляет временем. А музыка занимается именно управлением временными процессами, сопоставлением во времени каких-то слоев и больше ничем, и поэтому она — наверное, самая важная вещь.

© Анастасия Брюханова / Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

© Анастасия Брюханова / Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова— Расскажите о ваших предыдущих режиссерских работах.

— Оперу «Сны Иакова, или Страшно место» я поставил в 2017 году в Свияжске, она с успехом шла и сейчас возобновлена (уже после интервью стало известно, что постановка выдвинута на «Золотую маску» в номинациях «Работа композитора в музыкальном театре» и «Работа режиссера в опере». — Ред.). В этом году там же я поставил оперу «Красный сад» — это вторая часть гипотетической (будем надеяться) трилогии, посвященной Свияжску. А сейчас я первый раз ставлю репертуарную работу в таком серьезном большом театре — и вот это для меня новое. Если говорить совсем точно, то я до этого режиссировал много чего, у меня были какие-то музыкально-театральные работы, в той или иной степени вызывавшие непонимание или понимание каких-то людей. Были работы, в том числе и в Питере, о которых даже говорили, что это не театр, а вообще не пойми что, — а мне-то они как раз очень нравились. Но вот эти три — две уже бывшие и вот эта, которая сейчас, — они, наверное, ближе всего подходят к тому, что принято считать театром, ну то есть на что можно продавать билеты.

По сравнению с моими свияжскими операми одно из главных впечатлений от работы в БДТ — другой масштаб всего. Нет, в Свияжске — абсолютно взрослые, законченные проекты без всяких скидок, все там хорошо. Но здесь чисто технически масштаб совершенно другой. Потому что на том месте, где у меня в Свияжске работает один человек, в БДТ я даже не могу понять, сколько людей, — их больше десяти точно, между ними каким-то не всегда понятным мне образом распределены функции. И время от времени образуется ситуация, когда полная комната людей что-то обсуждает и ждет от меня какого-то решения, — и вот это для меня на уровне социальной интеракции новый опыт.

В обеих моделях есть свои минусы и свои плюсы. Например, в первой модели, если у тебя человек, отвечающий за несколько направлений, занят чем-то, а в другом важном месте что-то пошло не так, а его там нет, — будет проблема. То есть все должны выбиваться из сил, это как бы записано в условиях игры, такой минус. Зато плюс в том, что ты всегда знаешь, с кем разговаривать. А в огромном театре — сложная коммуникация, сложная иерархия, и для меня вот это ново. Но что мне страшно нравится в БДТ — все очень мотивированные. То есть все люди, которые участвуют в работе, исходят из того, что вот мы сейчас это сделаем и будет классно. Атмосфера в театре очень рабочая.

Ведь очень часто бывает такое, что ты разговариваешь с человеком, каким-нибудь начальником какого-нибудь цеха, объясняешь, что тебе нужно, — и у него возникает печать заботы на челе. И вот ты еще говоришь — и вдруг лицо его расслабляется, взгляд приобретает безмятежность. В этот момент я безошибочно понимаю, что он придумал, почему он сейчас мне скажет, что это категорически не получится, но он при этом не виноват и поэтому может не напрягаться на эту тему. Вот это чередование заботы с релаксацией очень характерно для некоторых театральных цехов некоторых театральных учреждений, в том числе, конечно, и нашего дорогого отечества. И это то, чего я не встречаю в БДТ, и это очень приятно. Иногда человек с этой заботой на челе уходит от тебя, и ты понимаешь, что он ушел пытаться решить проблему, а не придумывать отмазку, и это потрясающе круто.

— Откуда вообще возникла идея оперы? И почему вы выбрали текст Льва Рубинштейна?

— Ну, во-первых, я все время должен что-то писать. Во-вторых, в какой-то момент я понял, что для меня есть такой модус существования, когда я могу бескомпромиссно работать как композитор музыкального театра внутри театра драматического. В БДТ в этом смысле ресурсы просто потрясающие: здесь есть камерный ансамбль, состоящий из солистов хорошего уровня. А когда мы делали «Грозу», я увидел, что есть еще, например, Вика Артюхова, которая, будучи актрисой, может спеть, в общем, любые ноты, и есть Аня Вишнякова, моя многолетняя коллега по ансамблю «Элеон», в ней я уж совсем не сомневался.

Мы встретились, и я говорю: «Лев Семенович, вот так-то, так-то и так-то. Вот чего-то вот такого мне хочется». Что-то я там мычал, скулил, завывал, пританцовывал.

И я сказал Андрею: «Давай, может быть, сделаем какую-то оперу специально под этих людей? Есть эти исполнительские ресурсы, я могу приспособиться к ним и сделать какую-то штуку. Можно даже не приспосабливаться, а просто писать специально на них, потому что они мне очень нравятся». На что Андрей ответил: «Давай обсудим».

Я приблизительно понимал, про что я хочу сделать, — хотя я очень не люблю этот словесный оборот «про что у вас там?», но, наверное, точнее в данном случае не скажешь: я приблизительно понимал, про что. И мне очень захотелось, чтобы либретто сделал Лев Семенович Рубинштейн. Андрей ему позвонил, мы встретились, и я говорю: «Лев Семенович, вот так-то, так-то и так-то. Вот чего-то вот такого мне хочется». Что-то я там мычал, скулил, завывал, пританцовывал. И я ему как раз довольно подробно это объяснил — а вам не скажу. И Лев Семенович говорит: «Так есть же уже такой текст!» Знаете, как в сказке у Хармса: «Такая сказка уже есть, — сказала Леночка». Я ответил: «Не может быть! Я прочитал все ваши тексты!» — что, как мне казалось, на тот момент было правдой. «Нет: вот!» И мы открываем этот текст («Все дальше и дальше». — Ред.), я вижу его и понимаю: да, это вот конкретно тот текст, который мне хотелось. Почему-то он попал в какое-то слепое пятно, поэтому я его не помнил. Я его взял, ну а дальше — обычный порядок.

— Текст в опере использован полностью?

— Использован полностью, но звучит не полностью, потому что в нем есть не только прямая речь, но и описание мизансцен. Вот они, эти мизансцены, в моей трактовке полностью наличествуют. То есть номеров столько, сколько номеров у Рубинштейна, поэтому и опера называется «52». Этот текст абсолютно гениален, и это представляет (это я говорю не для того, чтобы соригинальничать, а потому, что это действительно так) некоторую проблему. Потому что, когда текст гениален, в особенности какой-то текст, написанный поэтом, даже если он внешне вроде бы не метризован (хотя там все в этом смысле как раз хорошо), он представляет собой некоторую законченную, в том числе музыкальную, целостность, в которую особенно не вторгнешься без риска и без ущерба для собственно этого текста. Например, есть романсы разных композиторов на один и тот же текст, допустим, Пушкина. Но ни в одном из них текст Пушкина не звучит лучше, чем он звучал бы без этого романса. Возьми «Я вас любил» хоть Шереметева, хоть Даргомыжского, а после прочитай просто текст, молча даже прочитай: он круче. Звучит круче без музыки, хотя музыка хорошая. И если относительно Пушкина это нормальный эффект, потому что Пушкин уже отчалил в вечность хронологически, эстетически, контекстуально, то этот текст Рубинштейна, автор которого среди нас во всех смыслах, звенит здесь и сейчас. И поэтому эта ситуация как-то инстинктивно для меня внутреннее решилась — сразу и целиком: я спросил у Льва Семеновича, на какие языки есть переводы, и некоторые из них взял. И поскольку текст строго внутренне членится, у меня эти языки — латинский, английский, немецкий, французский, голландский и эстонский — соответствуют этим эпизодам, им же соответствуют ступени моего сantus firmus — Queant laxis — и соответствует определенный стилистический сленг. То есть там, допустим, в эстонском кусочке не строго, а именно таким образом, каким у Пярта точно не может быть, применена в несколько кубистически-портретном смысле техника tintinabuli. Или, когда поется по-голландски, там в еще большей степени логика взорвана, но тем не менее в анамнезе там нидерландские полифонисты. При этом все это написано таким сквозным образом, что все эти клецки разной формы варятся в бульоне такой, как мне представляется, сквозной густоты, что это не полистилистика ни в коем случае.

— Как можно среднестатистического гражданина замотивировать прийти на исполнение современной оперы?

— Мотивировать — это не мое дело, мое дело — контент.

— Но может композитор помочь в этой мотивации?

— Я могу сделать что-то, только начиная с того момента, как ты, дорогой слушатель, купил билет, пришел и сел. Вот дальше я могу помочь: с этого момента я беру на себя ответственность за то, что следующие час десять минут ты, дорогой слушатель... Возможно, что-то в происходящем вызовет у тебя такое отторжение, что это будет для тебя мукой. Но мы сделали то, что хотели, для того, чтобы это время было для тебя осмысленным. Потому что для нас оно очень осмысленно, а мы устроены так же, как ты, дорогой слушатель. Мы дышим тем же воздухом, ходим по той же Фонтанке, мы — такие же люди. И для нас это что-то очень важное. Для нас это все страшно важно.

А как это будет для того, кто будет смотреть? Невозможно предсказать. У меня бывали работы, про которые я думал: «Ну вот это прямо — ну вот! Ну клево же!» А потом вдруг выяснялось, что клево только людям на сцене и мне, а весь остальной зал испытывает гамму эмоций — от возмущения до какой-то тоски или до смеха — в тех местах, которые мне представляются совершенно несмешными. А бывает наоборот — вообще не заботишься о таких вещах и думаешь: «Ну елки-палки, наверное, все встанут и уйдут, потому что вряд ли, кроме меня, кому-то это интересно». А выясняется, что оно выигрывает призы, ставится второй раз, как получилось со «Снегурочкой». Как это предсказать? Я не знаю.

Все потому, что у меня длинный нос и тонкие черты лица, поэтому никто и не может поверить, что я тупой. А я очень тупой.

— Давайте теперь поговорим с вами не как с композитором, а как с режиссером этой оперы.

— А я же здесь еще и художник, то есть я влез сразу во все роли, что тоже для меня не в первый раз. Ну, это тоже такая штука, о которой трудно что-то говорить заранее, потому что спектакль или случается, или не случается, только когда он встречается со зрителем. Моя работа здесь, в отличие от работы «обычного» режиссера, заключалась в том, чтобы очень много всего придумать заранее. То есть у меня, например, заранее придумана вся сценография.

— До партитуры?

— Не то что до партитуры, до много чего еще. У меня, например, очень много видео в спектакле. Это прямо фильм, даже, можно сказать, много фильмов. Ну или фильм, который рассчитан на то, чтобы демонстрироваться на экранах в разных конфигурациях. И это фильм, раскадровку которого я полностью нарисовал, глядя в собственную партитуру, после чего мы его снимали. То есть у нас был такой этап, как предпродакшен: были съемки, есть оператор-постановщик Евгения Марченко (я именно так обозначаю эту функцию — оператор-постановщик, как в кино). Было снято сильно больше ста оригинальных фрагментов видео.

В общем, это штука достаточно мультимедийная. Но это не значит, что у меня так всегда... В предыдущей моей работе, которую я летом ставил, все наоборот — все на виду у всех, никакого видео, каланча стометровая, с нее поет певица: то есть гигантское пространство освоено и несколькими виньетками в каких-то точках включено в контекст происходящего. А здесь ситуация обратная: маленькое пространство, Малая сцена — замкнутая, черная, и в нем совсем другая логика. Каждый материал требует своего решения.

Я, разумеется, не в первую-первую очередь режиссер, то есть я — такой композитор и режиссер, и это любопытная сфера вообще — ставящий композитор. Но это не значит, что я должен только этим дальше и заниматься, даже наоборот — я бы хотел на некоторое время сделать перерыв; собственно, так и выходит — следующие мои работы ставят замечательные режиссеры, а я только работаю за столом. Но это, конечно, очень увлекательно, в этом есть огромный азарт, кайф — когда ты придумываешь и делаешь целиком.

Я очень люблю и обратную ситуацию — когда я написал партитуру, смотрю из зала на сцену и не понимаю: как? Вот так, оказывается, можно?! Мне это ужасно нравится, когда режиссер ставит не то, что я написал. Обычно за это режиссеров в опере упрекают, говорят: там музыка совсем другая! Ну конечно, другая! Ну так музыка же уже есть, музыка же от вас никуда не денется, она из ямы звучит. В этом смысле замечательную работу сделал Кирилл Серебренников с «Чаадским» в «Геликоне»: он поставил спектакль вообще не про то, про что у меня. Ну, во всяком случае, и про другое тоже. И это очень клево, потому что из того, что у меня осталось, и того, что у него добавилось, получилась такая многослойность. И в этом смысле, кстати говоря, главная моя задача как режиссера — не работать прямо стопроцентно в ту же дуду, что композитор. То есть мне нужно было иногда придумать ситуацию какого-то контрапункта, какого-то разлома: тут композитор написал так, а теперь пришел режиссер и делает что-то по-другому.

— «Про что» эта опера, вы, я так понимаю, принципиально формулировать не хотите, но я все же предприму еще одну попытку: эта тема, которая так важна для вас, оказалась конкретно в этом тексте Льва Рубинштейна, это для вас что-то новое?

— Вот если есть вообще у меня какая-то человеческая эволюция, то она заключается в исчезновении какого-то меня. Может быть, это попытка инстинктивная сделать так, чтобы, когда оно действительно произойдет, меня бы это уже не заботило... Честно говоря, я об этом специально никогда не думал, у меня нет никакой рефлексии — начать размышлять я могу только в присутствии кого-то.

Мне кажется, что я всегда делаю про одно и то же. Ну вот про это. Про затылочек вот про этот.

— Вообще вы не похожи на человека, у которого нет рефлексии.

— Удивительно, но в это действительно никто не верит. Все потому, что у меня длинный нос и тонкие черты лица, поэтому никто и не может поверить, что я тупой. А я очень тупой. Как таковой я очень тупое устройство, прямо супертупое. И это, кстати говоря, для работы композитора большое осложнение, потому что она включает в себя огромное количество чисто операционных задач — например, организовать что-то согласно математической логике: для этого ты должен хорошо управляться с каким-то матрицами. И иногда просто мозги кипят, то есть даже не иногда, а они кипят прямо сразу. Мне все время приходится любую задачу делить на огромное количество маленьких, каждую из которых понятно, как решать, поэтому у меня всегда дикое количество черновиков. Это примерно как строить многоэтажное здание в одиночку, когда у тебя нет подъемного крана. Это все минус, а плюс заключается в том, что я не обременен концепцией. То есть концепция у меня может родиться — как способ объяснить, как сейчас происходит в контакте с вами: я могу сказать что-то, что внешне звучит как «мысль».

Но вообще это как, знаете, пришел к тебе под утро ребеночек спать в кровать, и вот ты проснулся, и он тут лежит, теплый, и ты его кусаешь вот так — за затылочек. Ты же не подумал в этот момент: «Это мой ребеночек, сейчас я кусну его за затылочек, потому что то-то, то-то, то-то и то-то». Ты просто пребываешь в состоянии: ты просто вдохнул этот запах, и в этот момент и тебя-то нет, есть только вот эта звериная нежность — и больше ничего. И это как раз то состояние, которое я больше всего ценю в жизни. У меня зубы быстрее смыкаются — во всем, что я делаю, — быстрее, чем я успеваю понять. И где-то бегом, следом уже подгружается из облака вот этот софт, но он и так ясен. Я не могу ничего делать, если у меня нет вот этого ощущения, что оно и так понятно, причем сразу целиком. И, поскольку у меня нет такого мышления от одного к другому, мне очень трудно говорить про эти вещи.

Мне кажется, что я всегда делаю про одно и то же. Ну вот про это. Про затылочек вот про этот. И это не про отсутствие рефлексии, не про отсутствие себя. Ты не можешь быть ПРО, потому что нет того ТЕБЯ, кто про это напишет. Вот про это ощущение, что… (Долгая пауза.) Видите, как ни скажешь про это, получается манипуляция, потому что, что ни скажет художник, про что он это делает, — это отвратительный ход. У него это, может быть, херово получилось, а ему ведь и не ответишь ничего. Я вот, например, скажу первое, ближайшее слово, которое у меня есть, про что я все делаю — про смерть. И попробуй теперь мне скажи, что у меня плохая музыка, — она же про смерть! Вы что же это — не духовные люди?!

В каких-то ситуациях — на репетициях, например, — я, конечно, объясняю. Но для меня объяснение всегда — это, скорее, соскабливание штукатурки в расчете найти под ней у человека то же самое, что есть у меня. Все мы, в сущности, — животные, которые могут испытывать нежность и знают, что они умрут. Для животного смерть находится за пределом его концептуального осознания. Оленя вот хватает за шкирятник тигр — популярная разновидность видео на YouTube, — и у этого оленя ничего особо не рисуется на физиономии. Мы видим по его пластике, что он как-то деловито отбивается, то есть он делает все, что может, и делает это оптимально: он приспособлен для этой ситуации, он не знал, что она случится, сейчас его жизнь, возможно, закончится, в нем, конечно, есть внутренний протест, но этот протест — как бы сказать?.. — он не обращен как от Иова к Господу: «Господи, что же, как же так?» А вот у нас есть это понимание, есть этот протест, мы как бы смотрим вверх и говорим: «Зачем? Чего тогда было вообще затеваться, если я умру?» Человек осознает свою временность — в смысле конечности. И я не вижу никакой другой темы. А какая еще? Собственно, про это я даже какие-то лекции иногда читаю и как бы иллюстрирую это какими-то математическими вещами на доске.

К этому я, на самом деле, тоже отношусь с иронией, с автоскепсисом, потому что сейчас все хотят, чтобы ты трындел, — вот везде! Раз в неделю мне кто-нибудь звонит или пишет: «Знаете, нам пришла в голову неожиданная идея! Давайте вы расскажете о каком-нибудь сочинении какого-нибудь иностранного композитора? Или, допустим, расскажете о том, какой будет музыка в XXI веке. И потом мы сыграем ваше сочинение: вот такая у нас свежая мысль». Всем эта свежая мысль приходит в голову со страшной интенсивностью, все страшно любят, чтобы все сейчас разговаривали. А мне кажется, хорошо бы обратиться к публике в том числе и со страниц вашего издания: люди! Да у нас всё — в том, что мы делаем! Вы побольше, пожалуйста, слушайте, что мы делаем, покупайте билеты на наши концерты, организуйте эти наши концерты. У нас, у композиторов, контента — хоть отгребай! Много! Давайте обратим больше внимания на это, чем на то, что мы говорим. То, что мы говорим, всегда пропитано нашей внутренней противоречивостью, нашей любовью и ненавистью к себе, друг к другу внутри цеха, какими-то искажениями. А вот в том, что мы делаем, — там прямо все есть, причем там есть все необходимое для того, чтобы это понять.

Знаете, как в каком-нибудь поезде или самолете — открываешь пакет с едой: там есть вилочка, там есть ножичек, там есть все. Вот и в музыке тоже есть вилочка и ножичек, в любой. Пожалуйста, раскупорьте и ешьте, там все есть, и очень питательно. Ну, каждый из нас, во всяком случае, старается таковым это сделать.

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 202239018 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 202255267 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202235900 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 202282996 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202249397 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202236674 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали