Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНадежда Папудогло: «Я прогнозирую полный упадок малых российских медиа»

Разговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика

9 августа 202339075 © Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем Муждабой

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем МуждабойВ Издательстве Ивана Лимбаха под редакцией Андрея Муждабы выходит книга Геннадия Гора «Обрывок реки. Избранная проза: 1929–1945; Блокадные стихи: 1942–1944». Впервые под одной обложкой появятся проза Гора (в частности, опубликованная в момент создания) и стихи, которые не публиковались при его жизни. Полина Барскова поговорила с Андреем Муждабой о литературном пути Геннадия Гора и его наследии.

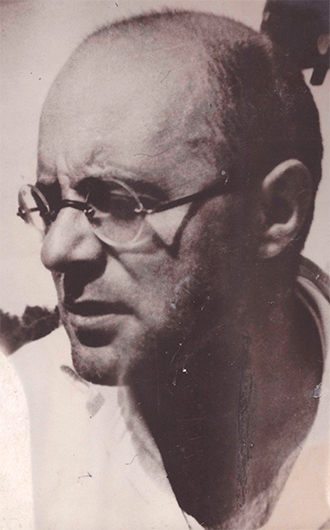

Полина Барскова: Публикация блокадных стихов Гора стала значительным событием, у блокады появился «свой Пауль Целан», поэт, сумевший соединить историческую катастрофу и катастрофу языка, причем фигура, как отмечалось многими, не вполне постижимая: тот образ/миф Гора, который запомнили ленинградские литераторы и искусствоведы, слабо, неочевидно сочетался с этой тетрадкой стихов (как заметил безжалостный наблюдатель за своими современниками Евгений Шварц: «Это благообразный, коротко остриженный лысеющий человек в очках, очень, очень, очень культурных пристрастий в области литературы, живописи и вообще искусства. Был за это столь часто и строго наказываем, что вид имеет всегда неуверенный, глаза вопрошающие»). Как сказано у вас в предисловии, «его стихи зажили своей отдельной, несколько даже равнодушной по отношению к “советскому писателю” Гору жизнью».

© Издательство Ивана Лимбаха

© Издательство Ивана ЛимбахаОдна из очевидных задач вашего издания — это воссоздание контекста, не просто сора, из которого выросли стихи, но именно всей корневой системы. Что же следует из данной публикации, как поразительный, «необъяснимый» блокадный поэт вырос из писателя 20-х и 30-х? Каково было развитие этого автора?

Андрей Муждаба: Действительно, с того момента, когда стихи Гора были наконец прочитаны (далеко не с первой попытки), они, кажется, принадлежали не столько Гору, сколько блокаде и той ревизии блокадного текста, которая разворачивается в последние десятилетия.

Поэтому следует сразу признать, что у выходящего сборника нет претензии на «открытие» — скорее, это попытка пересборки. В нынешнем столетии книга Геннадия Гора выходит в четвертый раз. Сначала это была «Корова», повесть, написанная начинающим автором на рубеже 1920-х и 1930-х годов и награжденная Андреем Битовым титулом «победа формы над содержанием», — достаточно путаный литературный эксперимент, судя по которому, двадцатидвухлетний Гор полагал, во-первых, что новая социальная реальность нуждалась в радикальных литературных формах, во-вторых, что «сюжет» в пользу коллективизации — достаточное условие для публикации (ошибка). Несмотря на то что Гор всю жизнь берег рукопись, я не думаю, что, обнаруженный, этот текст эффективно послужил «возвращению», хотя в книжном издании 2001 года «Корову» сопровождали избранные рассказы разных лет — прекрасная подборка, вполне убедительно рисующая фигуру увлеченного ленинградского модерниста, постепенно гаснущего под напором критики.

В 2004 году «Звезда» издала сборник ранней прозы Гора и Леонида Рахманова (плюс повесть Михаила Слонимского), в котором первые два автора оказались в симпатичной ученической роли, и контекст расширился. До «Коровы» Гор, амбициозный участник сначала университетского литкружка, затем литературной группы «Смена», сделал несколько разнородных публикаций, откровенно стачанных то под Добычина, то под Вагинова, то под Шкловского, а в 1933 году выпустил довольно хулиганский концептуальный сборник рассказов «Живопись» (о художниках, в основном «левых» и потому нуждающихся в разоблачении) и попал под такого сорта критику, что вынужден был открещиваться от «влияния кубистов и экспрессионистов» и срочно перезапускать свою едва начатую литературную карьеру (особенно безжалостен был Валентин Стенич, писавший, что «на Горе модный в свое время столичный пиджак Шкловского превратился в наивную провинциальную кацавейку»).

Наконец, в 2012 году, через десять лет после подборки в «Звезде» и через пять лет после первой книжной публикации в Вене, в издательстве «Гилея» вышла книга стихов Гора — и, кажется, можно говорить о том, что с этого момента блокадные стихи Гора стали ключевым звеном в этой недлинной цепочке посмертных публикаций — в том числе благодаря вашей работе.

Вот в этой истории и хотелось навести порядок — довольно примитивным методом, хронологически упорядочив часть названных текстов под одной обложкой.

Что дает такая реконструкция кроме того, что, хочется верить, книжка может предложить небезынтересный читательский опыт? В первую очередь, на мой взгляд, «блокадный» цикл становятся гораздо яснее, понятнее в самом буквальном смысле: из чего и как стихи собраны, что и почему в них происходит. Появляется даже неочевидная возможность рационально «пересказывать» стихи Гора (немножко в духе Гаспарова), прямо указывая контексты. Например, в том порядке стихотворений, который закреплен изданием 2012 года, вторым номером следует стихотворение «Кулак». Можно ли его прочесть как «блокадный» текст? В общем, да, оно поддерживает образную систему всего цикла, но никаким блокадным реалиям, естественно, не соответствует. Этот демонический кулак бродит в прозе Гора начиная с «Коровы» (в том же бестиарии — поп, купец и другие), в повестях середины 30-х оборачивается страшным самозваным хозяином тайги и добирается до стихотворений 1942 года довольно предсказуемым союзником блокады. Это не единичный пример, мне кажется, больше всего впечатляют случаи буквальных цитат и «расшифровок» стихотворений в прозе и очерках Гора. Поэтому для меня было важно завершить сборник не стихотворениями, вновь поставив их в исключительную позицию, а повестью «Дом на Моховой» 1945 года — Гор тогда попытался, очевидно, написать абсолютно безопасный текст, в общих очертаниях повторяющий его собственные перемещения с начала войны и до возвращения в Ленинград из эвакуации, и этот «параллельный» текст очень многое объясняет в стихах.

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем Муждабой

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем МуждабойБарскова: Вы говорите — и мне это кажется очень важным, — что самое странное в блокадных стихах то, что в них не так уж много блокадных впечатлений, при этом много привнесенных впечатлений детства в Забайкалье, осколков памяти. Что же тогда их делает блокадными стихами, как здесь преломляется и происходит то, что Бланшо назвал «катастрофическим письмом»?

Муждаба: Все верно, и, мне кажется, это отличает стихи Гора от стихов других блокадных поэтов, с которыми вы работаете в «Седьмой щелочи». Я не хочу спорить с тем, что стихи Гора — «блокадные», хотя бы потому, что это именование от них уже неотторжимо (Петер Урбан прямо дал венской публикации 2007 года заголовок «Блокада», и на его сохранении настаивал Олег Юрьев). Но я не уверен, что Гор поддержал бы такую маркировку.

Действительно, если пересчитать прямые указания на те или иные реалии, то окажется: это немного блокады, но также немного фронтового опыта Гора, о котором не стоит забывать (в 41-м он провел несколько месяцев на фронте в составе знаменитой «писательской дивизии»), и эвакуации, в которой стихи и писались, — и все это рассеяно среди «материала» прозы Гора 20-х — 30-х годов. Мы можем ранжировать эти источники и, по-видимому, не без оснований указать, что блокада была среди них важнейшим, ключевым «впечатлением», — но необходимо помнить, что это аналитическая надстройка.

Если попытаться качнуть в противоположную сторону, то не Забайкалье «привнесено» в стихи о блокаде, но блокада «привнесена» в тот мир, медиумом которого примерно с 1934 года работал в советской литературе Геннадий Гор, — и ее роль в том, что она становится для этого мира предельным испытанием. То есть блокада здесь действует не только и не столько как система исторических и биографических обстоятельств, сколько как фактор смещения устоявшегося языка.

По этому признаку проза, окружающая стихи в новом сборнике, становится интерлюдией и кодой этой «расширенной блокады», представляет примерно тот же мир, состоящий из тех же деталей, но до и, соответственно, после катастрофы. Впрочем, сложно сказать, что в ее отсутствие с этим миром все ладно.

Барскова: Гор — и это важный аргумент этой публикации — един, но все же у этого автора много разных граней, много ипостасей: в частности, через всю его творческую жизнь проходят страсть к искусству (он его собирает, он о нем пишет, он о нем рассказывает ученикам) и страсть к природе, вообще, мне кажется, Гор создал особый язык для своих отношений с природой. Какую роль два этих приложения внимания сыграли в его работе вообще?

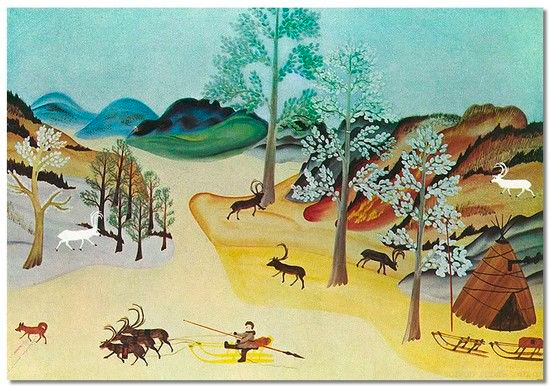

Муждаба: В начале 60-х у Гора появляется формула и мифологема, которую можно, кажется, опрокинуть и на более ранний период, — «преодоление времени и пространства». Она не значит ничего определенного, но, если обобщать, идея в том, что есть нормальное, повседневное течение жизни в этих двух измерениях, а бывают факторы, которые все взламывают и перепутывают. Искусство, иногда наука и природа (возвышенное) обычно и становятся таковыми. Впрочем, Гор в этом отношении довольно всеяден и неизменно доброжелателен — из его прозы не получится извлечь стройную эстетическую концепцию. Хотя мы знаем, что как коллекционер Гор был сосредоточен, с одной стороны, на авангарде, а с другой — на наивной живописи студентов Института народов Севера. Ненец Константин Панков, которому Гор посвятил ряд публикаций в 30-х, а затем в конце 60-х, — еще один «ключ» к стихам Гора, их «параллельной перспективе».

Константин Панков. Оленья упряжка. Бумага, акварель© Собрание Л.А. Месса, СПб

Константин Панков. Оленья упряжка. Бумага, акварель© Собрание Л.А. Месса, СПбДумаю, существенно еще, что у Гора почти всегда имеется в виду довольно конкретная природа. «Большие пихтовые леса» (так называется лучший довоенный сборник прозы Гора) — Забайкалье, где он провел детство, пока в середине 20-х не был переправлен учиться в Ленинград. На фигуре возвращения в этот личный миф строится едва ли не большая часть всего, им написанного.

В 30-е Гор несколько раз ездил в командировки на Алтай, на Сахалин и все время собирал рисунки. В одном очерке он рассказывает, как попросил ороча нарисовать какое-то удивительное озеро в горах, тот попробовал и отказался — «Не умею. Уткой надо быть». И вот из этого «надо быть уткой» Гор очень увлеченно пытается развернуть метод, тот способ письма, который он предлагает советской литературе после неудачи прямолинейного «авангардного эксперимента» в начале десятилетия. В конце 30-х союзничества он ищет в прозе Пришвина.

Но дело, думается, не сводится к наивной натурфилософии. «Быть уткой» в советской литературе — еще и нехитрое укрытие от абсолютно непонятных Гору требований «реализма». Об обитателях больших пихтовых лесов можно писать то, что, как помнит Гор, в декорациях городского модернизма оказывается «формалистическими выкрутасами». Гиляки и орочи могут болтать каскадами параллелизмов и остранений, причем картины отнюдь не всегда будут пасторальными, и при случае дело может обернуться сценами увлеченного взаимного расчленения.

В этом весь Гор — полвека в советской литературе ему удается реализовывать такую стратегию, что его «естественные» склонности сложно отделить от тщательно выстроенной публикационной тактики. Это не значит, конечно, что эта тактика всегда хорошо работает или неизменно приводит к литературным удачам — чем дальше, тем сложнее становится адаптироваться, — но, как ни крути, это поведение профессионального литератора, всегда отдающего себе отчет в том, «как быть писателем». Да и в стихах, я думаю, тоже.

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем Муждабой

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем МуждабойБарскова: Одна из многих загадок Гора в том, что он может показаться очень «неровным» писателем, при том что блокадная тетрадь — одна из вершин советского века, далеко не все остальное выдерживает сравнение. Согласны ли вы с этим? Если да, чем это можно объяснить — тем, что Лидия Гинзбург называла «печатабельностью», то есть работой внутреннего цензора?

Муждаба: Не знаю точно, по каким признакам следует выделять работу внутреннего цензора, но и когда Гор что-то публиковал, и когда он что-то не публиковал или адаптировал для публикации, его действия выглядят рационально. Некоторые рассказы конца 30-х он мог впервые опубликовать в 60-е, где-то он подменял дату, «Корову», очевидно, бережно хранил и мог кому-то дать почитать, но, по словам Битова, «терял» на время; стихи, похоже, не показывал никому — но, конечно, хранил. Внучка, Кира Гор, говорила мне, что он вполне мог при случае упомянуть, что писал стихи, «и весьма неплохие» — довольно, конечно, удивительная формулировка, если знать, о чем идет речь.

Думаю, Гор не только может показаться неровным, но и буквально был неровным писателем и даже это прекрасно понимал. Можно даже сказать прямо: Гор едва ли был мастером увлекательных историй. Его письмо по преимуществу строится как последовательности сцен, «картин» или кадров, которые связываются достаточно схематичными взаимодействиями достаточно условных персонажей, — и все самое интересное случается там, где недостаток нарратива не приходится так или иначе компенсировать.

Но неровность эту продуктивнее описать не по оси «низин» и «вершин», а с точки зрения большего или меньшего приближения к тому, что, как он считал, от него ожидает «советская литература». Одна из задач вышедшего сборника — эту неровность отразить. Среди прочего в него входят две повести — условно «авангардная» и условно «реалистическая», и вне контекста их чтение может вызвать определенные затруднения. Я не уверен, в частности, что от текста «Коровы» можно получать непрерывное наслаждение, иногда она походит на порядком затянувшуюся шутку. Тем не менее это не только любопытный артефакт, но и важная точка, без которой сложно сохранить связность маршрута.

Возможно, тут поможет идея прагматики литературного текста, то есть высказывания, которое реализуется в определенной коммуникативной ситуации. В эвакуации под Молотовом Гор не только пишет стихи — он еще и работает в местной литературе, организовывает альманах, в котором в том же 1942 году выходит его крошечный рассказ из жизни тыла, начинающийся предложением: «У старухи с угасшим лицом были проворные девичьи руки» — все слова из стихов, хотя сигнал и довольно слабый. Противоречит ли тот образ блокадного поэта, который вы выстраиваете в «Седьмой щелочи», образу умелого дистрибьютора собственного текста? Я думаю, нет, если блокадное письмо сохраняет конструктивные черты литературы, а не оборачивается чистой трансгрессией.

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем Муждабой

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем МуждабойБарскова: Следующий (вытекающий отсюда) вопрос: Гор кажется очень жанрово разнообразным автором. Как вы понимаете это скольжение по жанрам? Каким образом он во второй своей половине пришел к фантастике, зачем ему?

Муждаба: Мне кажется, Гор не выдерживает жанр, потому что жанр Гору не очень интересен. Когда у него была возможность чувствовать себя достаточно свободно, он проявлял себя в первую очередь как чуткий стилист, заинтересованный в отработке фрагментов текста, — при необходимости он мог еще и перемещать их между разными произведениями. Я думаю, это одно из свойств его метода, которое сделало возможным технически бесшовный переход к стихам. В них тоже переносятся кусочки прозы, которые «разбиваются на строчки не по правилам» — вне всякой связи с жанром.

С фантастикой же, думаю, дело было довольно просто — это был еще один способ «быть уткой» в советской литературе, подходящий жанровый карман, который еще и помог Гору справляться с нарративом. Кажется, это было так не для одного Гора. Там, в общем, не так уж много привычных жанровых признаков научной фантастики. Ему, конечно, было интересно выстраивать все эти интеллектуальные конструкции поздних повестей, но я думаю, что это в первую очередь было упаковкой для все тех же «картин».

Барскова: Существует инерция полагать (например, мне приходится усиленно преодолевать ее в себе), что есть два совершенно различных мира: официальные и неофициальные советские искусство и литература. Как вы думаете, как два этих мира, ощущения, языка, намерения соединялись в работе и мировоззрении Гора?

Муждаба: Мне рассказывал его близкий друг Е.Л. Мейдзоф, как в конце 50-х Гор сидел у него, обхватив голову, и бормотал, что не понимает, чего от него хотят, как ему нужно писать. Конечно, пришлось придумать — это отчасти отвечает и на вопрос о «фантастике». Но все же — «официальный» или «неофициальный» писатель задается таким вопросом?

Конечно, Гор — хороший пример того, что эта контроверза в некоторых случаях нуждается в распаковке. Его, в общем, достаточно просто выдать за «официального» — проблемы, конечно, были (вообще-то довольно серьезные, особенно после ждановской кампании 1946 года), но пережил же все и добрался до своих юбилейных томиков избранного. Однако если просто выложить в рядок все его публикации и непубликации и прочесть последовательно, то слишком многие превращения придется объяснять, скорее, паралитературными обстоятельствами. Олег Юрьев писал о его стихах, что «через задыхавшегося от голода и страха, ослепленного ослепительным туманом блокады Гора заговорили в этом “параллельном мире” голоса, оставшиеся без хозяев» — то есть голоса мертвых обэриутов. Мне же кажется, что, если снизить пафос и несколько огрублять, эти голоса говорили очень мало того, что пятнадцать лет до этого не публиковал или не пытался публиковать официальный советский писатель Геннадий Гор, — если, разумеется, исключить обстоятельства войны и блокады, то есть то, что в этих стихах принадлежит ему, а не обэриутам. Благодаря вниманию к стихам Гор, кажется, чуть-чуть вылетел в «неофициальные», и новым сборником хотелось отчасти восстановить баланс.

Случай Гора очень наглядно демонстрирует, что и «официальное», и «неофициальное» часто оказываются близко соприкасающимися диапазонами, несомненно, разделенными способом бытования литературного текста, но допускающими возможность маневра, а порой и временных переходов с одной территории на другую и обратно. Рискну предположить, что последовательная фиксация границ этих диапазонов и обстоятельств этих переходов — это та работа, которая в перспективе может помочь выстроить небинарный историко-литературный нарратив.

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем Муждабой

© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем МуждабойБарскова: Пытаясь понять историю литературы ленинградского авангарда, мы говорим, что Гор шел за ОБЭРИУ, вослед. А как вы понимаете отношения Гора с поэтикой ОБЭРИУ, особенно с Хармсом? Ведь есть мнение, что он пародировал его, то есть пытался остраняться. Был ли он последователем, учеником или это были более сложные отношения?

Муждаба: Я встречал такое мнение только в связи с рассказом Гора «Вмешательство живописи» (1933 год; он входит в новое издание). Там и правда есть «хармствующий» персонаж, который по сюжету решительно разоблачен. Рассказ в 1991 году перепечатал в реконструкции обэриутского сборника «Ванна Архимеда» А.А. Александров — как пример прямого доноса на Хармса. Боюсь, такое прочтение не проходит проверки контекстом: уже упомянутый сборник «Живопись», в который входил рассказ, был отчаянно левацким. Собственно, критики, в первую очередь влиятельный в Ленинграде Георгий Мунблит, так и предположили, что Гор только прикрывается фабулой, а на деле симпатизирует своим чудакам и разделяет их вкусы. Хармс и сам прибегал к сходной стратегии, пусть и в более мягкой форме: например, в детской прозе, потешаясь над «изобретателем» бессмысленных игр в рассказе «Друг за другом».

Гор, конечно, знал и любил обэриутов, и есть достаточно текстуальных подтверждений того, что он в большой степени владел их литературными техниками. Но, возвращаясь к предыдущему вопросу, нужно иметь в виду, что Гор все же стремился быть в советской литературе «своим». Так что правильнее сказать, что он шел не за ОБЭРИУ, а от ОБЭРИУ и по направляющим критики, когда она становилась настойчивой. Ему нужно было публиковаться, для этого нужно было разработать и предложить журналам свой вариант письма — Хармс, Вагинов, Добычин были желанными стартовыми позициями, от которых начиналась его «формовка», по результатам которой он и вывел к середине 30-х свой вариант относительно безопасного «своеобразия». А потом, кажется, снова стал радикализоваться — к концу 30-х некоторые его тексты уже едва ли могут найти место в печати. Тот же Мунблит пишет в 1939-м, что «если бы [проза Гора] была чуточку более реалистична, ее бы можно было назвать сказкой. Но в нынешнем своем виде она скорее похожа на сон» — наблюдение довольно точное, но в перспективе ничего хорошего Гору не сулившее. Судя по всему, перед войной он уже опять был готов нарваться на разгром и снова адаптировался — начинал стерилизовать свое письмо. Таким образом, блокада скорее застала его в литературной боеготовности, нежели заставила сделать откат к учебе у Введенского или Хармса — к тому же в его стихах много других литературных источников (к примеру, Хлебников).

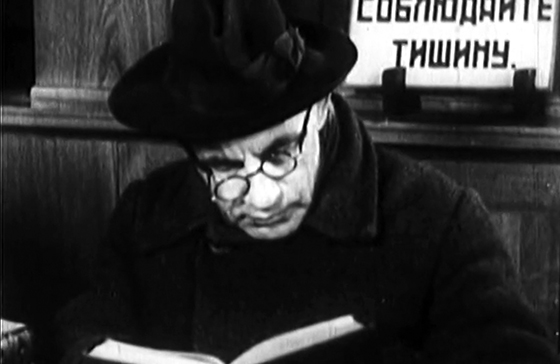

Геннадий Гор (?) первой блокадной зимой, кадр из документального фильма «Битва за Ленинград»© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем Муждабой

Геннадий Гор (?) первой блокадной зимой, кадр из документального фильма «Битва за Ленинград»© Фото из архива А.Ю. Гора, предоставлено Андреем МуждабойБарскова: Одна из вещей, которые поражают нас сегодня в блокадной тетради, — это размах гротескного насилия, но насилие растет и ширится уже в повести «В городке Студеном»: с чем, по вашему мнению, связано это восприятие мира как места насилия, боли, убийства?

Муждаба: Я не возьмусь предлагать какую-то психологическую интерпретацию. К сожалению, у нас нет надежных биографических свидетельств — чему стал свидетелем юный Гор, прежде чем добрался до Ленинграда в середине 20-х. Хотя это, действительно, очень заметная линия: лучшие рассказы Гора 30-х иногда буквально оборачиваются каскадами немотивированного насилия. Там несколько раз повторяется сюжет: родителей убивают в присутствии бессильного ребенка — повествователя.

Но мне кажется замечательной эволюция «приема», если можно так выразиться: поначалу, в «авангардной» прозе Гора, тела персонажей все время распадаются на части, но не буквально, а в силу особой оптики, средствами своего рода монтажа. Сюда же относится и замечательный рассказ Гора «Маня», в котором от героя по частям уходит его жена, пока не остается одно только ухо, которое герой нежно носит в кармашке. Но в «северной» прозе 30-х насилие становится насилием, а не обманом зрения. Это обычно сюжеты социальной несправедливости в несоветизированной Сибири или сцены из Гражданской войны, но, как и часто у Гора, сюжетная мотивировка уходит на второй план, когда персонажи начинают деловито обсуждать, как будут отрезать друг другу носы. И, наконец, в «блокадных» стихах дело оборачивается каннибализмом, расчленением собственного тела, несколько затуманенными описаниями последствий бомбежки.

При этом я думаю, что насилие привлекает Гора не столько как тема или сильный эффект, сколько как радикальный вариант нарушения целостности, расторжения единого, пример неправильного хода вещей и по этому признаку переходит с человека на окружающее пространство: в стихах у него «у реки / В рукаве не хватает руки, / Где заячьи руки скачут отдельно / От зайца» и т.п. — это, конечно, тот же самый ряд.

Барскова: Если позволите, я бы хотела задать вам личный вопрос о вашем исследовании: почему вы стали заниматься Гором, что вас в нем занимает?

Муждаба: Я когда-то прочел статью Олега Юрьева, рецензию на венское издание стихов Гора (в 2008 году она была практически единственным источником сведений о них), и отправился разузнавать об этих загадочных «обэриутских стихах о блокаде» (мне кажется, именно Юрьев и обеспечил прочтение этих стихов, которые несколько раз до этого уже показывали в печати свой хвост). Второй более или менее современный текст о Горе тогда был предисловием Битова к журнальному изданию «Коровы». Оба текста были по-своему замечательными и рисовали выразительную фигуру, но достаточно заметно пренебрегали «советским писателем Геннадием Гором», были сосредоточены на новонайденных текстах как на эксцессах. Я постепенно стал читать все, что написал Гор, и чем дальше, тем меньше понимал это небрежение. Нынешнее издание обрывается повестью 1945 года — это позволяет в основном закрыть сюжет, связанный с блокадой, но и в следующие десятилетия с этой точки зрения в прозе Гора и вокруг нее происходит много интересного. Многие и сейчас любят и помнят его именно как «странного» советского фантаста. Пока что мне кажется, что продолжительность и диапазон колебаний Гора в советской литературе находят довольно мало аналогов, и, хотя в общих чертах эта траектория уже ясна, сама техника описания подобных историко-литературных сюжетов все еще нуждается в совершенствовании.

Ну а если по-читательски, то я думаю, что стихи Гора — буквально высшая точка развития поэтического языка ОБЭРИУ, если представлять его как какую-то общность. Не буду говорить, что это лучшие стихи, причастные этой мерцающей традиции, но в них доведен до предела — в том числе до предела внелитературной действительности — сам литературный проект. Проза же Гора 30-х годов заслуживает, я думаю, куда большего читательского внимания, нежели достается ей после троекратной пересборки его литературного пути.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика

9 августа 202339075 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор «Таких дел» о том, как взбивать сметану в масло, писать о людях вне зависимости от их ошибок, бороться за «глубинного» читателя и работать там, где очень трудно, но необходимо

12 июля 202368050 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор «Верстки» о новой философии дистрибуции, опорных точках своей редакционной политики, механизмах успеха и о том, как просто ощутить свою миссию

19 июня 202348369 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор телеканала «Дождь» о том, как делать репортажи из России, не находясь в России, о редакции как общине и о неподчинении императивам

7 июня 202340158 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор Ксении Лученко с известным медиааналитиком о жизни и проблемах эмигрантских медиа. И старт нового проекта Кольты «Журналистика: ревизия»

29 мая 202362143 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиПятичасовой разговор Елены Ковальской, Нади Плунгян, Юрия Сапрыкина и Александра Иванова о том, почему сегодня необходимо быть в России. Разговор ведут Михаил Ратгауз и Екатерина Вахрамцева

14 марта 202396682 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВторая часть большого, пятичасового, разговора между Юрием Сапрыкиным, Александром Ивановым, Надей Плунгян, Еленой Ковальской, Екатериной Вахрамцевой и Михаилом Ратгаузом

14 марта 2023107055 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиАрнольд Хачатуров и Сергей Машуков поговорили с историком анархизма о судьбах горизонтальной идеи в последние два столетия

21 февраля 202341603 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСоциолог Любовь Чернышева изучала питерские квартиры-коммуны. Мария Мускевич узнала, какие достижения и ошибки можно обнаружить в этом опыте для активистских инициатив

13 февраля 202310630 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные объединения — это не только розы, очень часто это вполне ощутимые тернии. И к ним лучше быть готовым

10 февраля 202312482 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202312561 Colta Specials

Colta Specials