Colta Specials

Colta SpecialsБез будущего

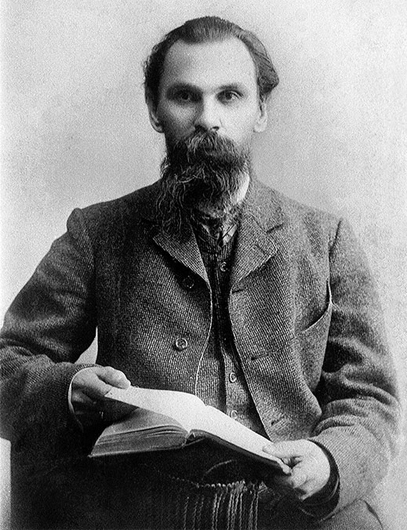

Длящаяся уже не первый год публикация дневников Ивана Павловича Ювачева (1860—1940), находящихся в Государственном архиве Тверской области, — тяжелый и важный труд, взятый на себя Николаем Матвеевичем Кавиным. Причем первоначально эти тексты читались исключительно в контексте биографии Ювачева-сына — Даниила Хармса. При этом сама фигура Отца мифологизировалась. Рядом с Хармсом (представителем полунищей ленинградской богемы, перформансистом, превратившим свою жизнь в эффектный спектакль, и трагическим нецерковным мистиком) возникал образ строгого старца-аскета, защищающего, опекающего, наставляющего своего непутевого сына, хотя и неспособного до конца понять его искания. Потрясающий по выразительности эпизод с «красным платком» (речь идет о мистическом откровении, якобы пережитом Хармсом в начале войны на могиле отца, которое описано в устных воспоминаниях Марины Малич-Дурново) особенно подталкивает в эту сторону.

Однако простое знакомство с биографией Ювачева заставляет скорректировать картину. Человек, сменивший за полвека множество профессий (моряк, метеоролог, строительный десятник, финансовый ревизор, бухгалтер, архивариус и параллельно со всем этим — писатель), Ювачев-старший обладал кроме духовной высоты еще и исключительной жизненной цепкостью — качеством, которого его сын был совершенно лишен.

Помимо прочего, сам тип дневника, который Ювачев вел всю жизнь, очень интересно его характеризует. Нужны невероятная уверенность в себе и внутренняя цельность, чтобы в течение полувека подробнейше фиксировать свои мелкие житейские телодвижения и впечатления, настроения, обиды на домашних — вплоть до недомоганий и физиологических отправлений. Причем именно это и почти только это.

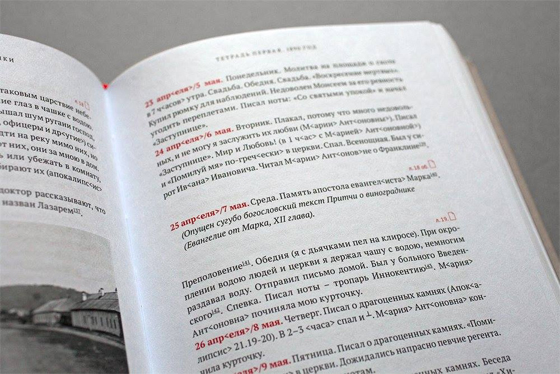

Иван Ювачев. Собрание дневников в десяти книгах (Издательство «Галеев-Галерея»)© Дизайн серии и фотография Дамира Залялетдинова

Иван Ювачев. Собрание дневников в десяти книгах (Издательство «Галеев-Галерея»)© Дизайн серии и фотография Дамира ЗалялетдиноваСамый яркий пример — встреча религиозного мыслителя Ювачева со Львом Толстым.

Вот письмо Ювачева к Толстому, с которого началось общение:

«…Я слышал, что меня Вам рекомендовали как узкого церковника, погрязшего в тину людских предписаний. Но это не совсем так. Мой внутренний мир мало кому известен. Я не перед каждым знакомым раскрываю свою душу, и потому им приходится судить меня по внешности. Правда, я сторонник православной догматики и верю: если бы Христос опять явился на землю, то явился бы среди православных церквей. Но также верю, что Он еще более упрекал бы русских книжников и фарисеев, чем в свое время иудейских. Наша современная церковь старается сохранить букву, но дух мало-помалу исчезает…»

Вот разговор в Ясной Поляне в изложении Маковецкого, секретаря Толстого:

«…После Христа было две церкви — христианская и иудейская. Иудейская разрушилась, когда Богу было угодно, когда был разрушен храм в 70 г. Теперь есть православная церковь и церковь свободных христиан… Православная церковь разрушится, когда Богу будет угодно; нападать на нее не надо».

А вот — дневник Ювачева:

«Прощаясь с Л Н, я попросил фотографию. Он стал писать подпись и говорит мне: “Как вы хорошо говорили про церковь, про две церкви”. И приговаривал про себя: “Ив П Ювачеву от общего, от общего…” — “Папа, скорей, а то Ив П сморил дожидать”. Тогда он просто написал “Лев Толстой”. Прощаясь, он потянулся ко мне, покраснел. Я не знал, что делать — целовать его или нет. Когда второй раз прощались в гостиной, я, чтоб поправить неловкость, сказал ему: “Позвольте Вас поцеловать Л Н”. Он подставил щеку. “Все мы под Богом ходим”, — говорил».

Другими словами, даже описывая самые интеллектуально и духовно важные эпизоды, Ювачев фиксируется на житейском. Не на «небе», а на «земле». О его собственных идеях мы узнаем из другого источника.

Поэтому дневник оригинального религиозного мыслителя и человека с фантастической биографией со стороны кажется дневником обывателя. Он вкладывает много страсти в служебные конфликты. Регулярно и довольно формально исполняет церковные обряды. По службе много разъезжает, посещает места, с которыми для него столько связано, в том числе описанный им в воспоминаниях Сахалин, видит могилу Марии Кржижевской, которую так трогательно любил, — и как будто ничего не чувствует. Встречает вышедших из заключения товарищей по революционной молодости — и все впечатления сводятся к тому, что «Михаил Юльевич (Ашенбреннер. — В.Ш.) постарел, ослаб, но водку пить по-прежнему горазд». Он придерживается «правильных», безупречно-центристских политических взглядов (вступает в Союз мирного обновления — полевее октябристов, поправее кадетов). Он, в принципе, не антисемит, но отмечает «еврейский нос» или «еврейские уши» какого-нибудь случайного знакомого (и это не раз и не два) и верит, что евреи «скоро возьмут под свою власть все народы» (причем даже, кажется, особо не огорчается по этому поводу). Он встречается со многими известными людьми (С.Н. Булгаковым, В.Д. Набоковым — во втором случае воображение рисует несостоявшуюся встречу сыновей), но, как в случае с Толстым, ограничивается формальным описанием разговора. Никаких развернутых мыслей, никаких живых характеристик… Наконец, он постоянно сердится, обижается на жену — так же, как в дневниках 1930-х обижается на дочь.

«Я всеми силами хочу в ней найти подругу на век, на всю жизнь помощницу моим делам, а она… чуть немного, корит меня мужицким происхождением… и грозит разводом. Сама страшно груба, омужичилась, а по глупости своей все еще хочет корчить какую-то дворянку. Мне право надоело все эти годы балансировать на супружеском вулкане. И хотя бы влюблена была. И этого не замечаю. Так, похотливость одна, которая одинаково удовлетворилась бы и другим мужчиною. Может быть, и в самом деле лучше разойтись! Хотя я, право, человек мира и любви. Приди она сейчас, и я все готов простить и забыть».

Иван Ювачев. Собрание дневников в десяти книгах (Издательство «Галеев-Галерея»)© Дизайн серии и фотография Дамира Залялетдинова

Иван Ювачев. Собрание дневников в десяти книгах (Издательство «Галеев-Галерея»)© Дизайн серии и фотография Дамира ЗалялетдиноваВообще за строгим «викторианским» благочестием родителей Хармса скрываются довольно бурные темпераменты. Некоторые страницы читаешь не без удивления:

«Вечером после моей молитвы зашла в комнату Дани, который только что заснул, Маша и стала тереться около меня. Я ей оказал любезность в ее духе, но самому было досадно, противно, и в то же время я в таком настроении несколько дней, что полез бы, казалось, на всякую женщину».

Поскольку Маша — это, кажется, свояченица, Мария Ивановна Колюбакина, невольно вспоминается «треугольник» Хармса, его жены Марины Малич и ее приемной сестры Ольги Верховской.

Но подобные эпизоды, как и прорывающаяся надрывная достоевщина, — это лишь вершина айсберга. Тяжелое впечатление от дневников Ювачева 1905—1914 годов связано, прежде всего, с их переполненностью мелкими, тоскливыми, иногда натуралистическими бытовыми деталями. Телячьи котлеты, которые не по средствам покупает Надежда Ивановна, завалы объедков на кухне, редко меняющееся белье, гинекологические, урологические, гастроэнтерологические подробности и опять — служебные дрязги, и посещение церкви, и денежные счета, и опять грязное белье… Дневники 1890-х и 1920-х — 1930-х годов такого впечатления, кстати, не производят. При том что жизнь Ивана Павловича была в житейском смысле несравнимо менее благополучна.

И все-таки иное прорывается. Прежде всего, в той записи, которая для нас является во всем томе главной:

«…Родился сын в 6¾ ч утра. Я пошел к Наде и обнял ее со слезами. Она тоже проплакала. Тяжело ей было, но не кричала и в обморок не впадала. Пришел батюшка, и стали решать вопрос, как назвать сына. Сообща решили назвать Даниилом.

Во

1) Сегодня память Даниила,

2) 12 дней тому назад в 6-м часу видел во сне его,

3) По имени его “Суд Божий” можно назвать и свои личные страдания 14 дней (вероятно, описка, надо “лет”. — В.Ш.) и “революцию России”,

4) Самый дорогой пророк для меня, на котором я строю свою философию истории,

И

5) Я ждал “мудрого Соломона”, как Давид, после смерти первого ребенка. Но вот Даниил, а в нем “дух Божий, свет, разум и премудрость”,

6) Очень батюшка настаивал, чтобы назвать Даниилом, в честь пророка, который наметил время Рождества Христова,

7) Я отчасти сам предсказал, что ребенок родится утром на Даниила-пророка».

После этих (уже не раз цитировавшихся, правда, не полностью) слов без иронии воспринимаешь и подсчеты даты зачатия сына (28 марта, или 3 апреля, или 17 апреля — Иван Павлович помнит все; а мы вспоминаем хармсовский рассказ о папе, который «подкатывает» к маме 1 апреля, чтобы сын родился ровно на Новый год).

Внутренняя связь с сыном с самого начала оказывается очень сильной. Ювачев постоянно говорит о нем, тревожится во время его болезней, ревнует ребенка к матери, обижается, что та «меня отстраняет как отца, слушает в то же время всех своих приживалок», огорчается, если мальчик недостаточно эмоционально реагирует на возвращение Папы (в семье слово пишут с большой буквы) из очередной командировки.

Так начинается тот сюжет, который заканчивается «красным платком» — мистическим видением на одной из могил «народовольческой площадки» Литераторских мостков…

Иван Ювачев. Собрание дневников в 10 книгах. Книга 5 (1905—1909). Книга 6 (1912—1914) / Вступительная статья, подготовка текста, составление и примечания Н.М. Кавина. — М.: Галеев-галерея, 2018

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 202239015 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 202255264 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202235900 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 202282991 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202249397 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202236674 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали