Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРевизия и ее результаты

Сюжеты, связанные с первыми изданиями «Колымских рассказов», — это пятно позора на русском культурном слое.

Первая книга прозы Шаламова увидела свет в Кельне на немецком в 1967 году. За ней последовали сборники на африкаанс в Кейптауне и на французском в Париже. В 1973 году «Колымские рассказы» выходят на голландском в Брюсселе. В 1975-м — вновь на немецком в Мюнхене. Год спустя их издают, а потом и переиздают в Риме на итальянском. Затем следует несколько изданий в переводах на французский в Париже и на английский в Нью-Йорке. При жизни Шаламова за границей выходит тринадцать книг его прозы на шести языках Запада — и только одна на русском. Но кто составил и издал этот русский сборник? Составлял его польский еврей Михаил Геллер, а выпустило польское эмигрантское издательство OPI в Лондоне.

Первая книга «Колымских рассказов» вышла в СССР в 1989 году. К тому времени за рубежом увидело свет сорок сборников шаламовской прозы на десяти языках, из них четыре на русском — два переиздания лондонского тома и книга «Воскрешение лиственницы», эти последние, наконец, в русском эмигрантском издательстве YMCA-Press, куда Шаламов передал рукописи «Колымских рассказов» еще в 1968 году. Рукописи бесследно сгинули, и получатель сделал все, чтобы это происшествие напрочь забылось. Лондонский сборник Геллер составлял на основе переданного Романом Гулем поляку Анджею Стипулковскому списка «Колымских рассказов», который Шаламов переслал в Америку еще в 1966 году. Где эта рукопись или ее копия? Анализ лондонского тома показывает, что в руках Геллера было как минимум три полных сборника «КР» в авторской редакции; такими они и вошли в книгу. Стало быть, у Гуля имелись по меньшей мере три книги «Колымских рассказов» — одноименный цикл и сборники «Артист лопаты» и «Левый берег». Все это можно реконструировать; замечательно, однако, что сами рукописи, как и вся история первых изданий «Колымских рассказов» на русском языке, на котором они написаны и для носителей которого в первую очередь предназначались, никого не интересуют. Не интересуют, вероятно, по той причине, что для всех, кому следовало бы интересоваться, это история их позора, ибо история культуры входит в ее состав.

Две зарубежные русские книги предоставили основные прозаические тексты Шаламова в распоряжение переводчиков на английский, французский, польский, шведский, венгерский, сербскохорватский. Запад узнал Шаламова не из публикаций Ирины Сиротинской, он узнал его из сборников, составленных Михаилом Геллером. История появления первого из них, «Колымские рассказы», известна хотя бы в общих чертах (замечу, в постыдно общих). История появления второго до последнего времени была неизвестна вовсе, не считая упоминания Геллера о московских друзьях, собиравших для него рукописи Шаламова.

Кто эти московские друзья?

В биографии Шаламова и мытарствах его колымского эпоса таких белых пятен, заполнить которые кажется уже невозможным, полно. Мне повезло. В заметке поэта Владимира Хохлева на одном из бесчисленного множества литературных сайтов я прочел о живущем в Голландии бывшем москвиче, диссиденте и тоже поэте Владимире Рябоконе, собиравшем рукописи Шаламова для книги «Воскрешение лиственницы». Фамилия Рябоконь ничего мне не говорила, я помнил ее среди имен тех немногих людей, кто ухаживал за Шаламовым в богадельне, ну и еще этой фамилией было подписано вводное слово к подборке стихов Шаламова в газете «Русская мысль» от июля 1988 года. На всякий случай я черкнул Хохлеву с просьбой прислать мне адрес Владимира Рябоконя, он любезно откликнулся, после чего я списался с загадочным амстердамцем, и мы провели несколько насыщенных бесед по скайпу. Излишне говорить, что я весьма благодарен Владимиру за отзывчивость и разгадку появления второй книги прозы Шаламова на русском языке.

Ниже — авторизованный текст этого интервью.

Дмитрий Нич

— Здравствуйте, Владимир. Знаете, я очень удивился, услышав от вас в предыдущем разговоре, что сборник Шаламова «Воскрешение лиственницы», выпущенный в 1985 году в Париже, составлен вами. Я был уверен, что его составитель — Михаил Геллер. Там есть его предисловие, а ваше имя не упомянуто.

— Я совершенно не в обиде на Михаила Яковлевича, у меня никаких претензий к нему нет. Это кристально чистой души человек, очень много помогавший диссидентам, сам пострадавший. Слава богу, что у него были связи с «ИМКА-пресс» через Никиту Струве и все это было издано. Ну, тем более Шаламов. Тут не нужно было никого уговаривать, все понимали, что это нужно делать. Нет, никаких претензий. Тем более что любое упоминание — тогда еще, до горбачевской перестройки, — имен людей, которые участвовали в создании, составлении книги Варлама Тихоновича, неизбежно повлекло бы за собой какие-то репрессии со стороны КГБ. Это, по-моему, очевидно.

Владимир Рябоконь

Владимир Рябоконь— Да, вы правы, конечно.

— Я помню, это даже обговаривалось. Он спрашивал: вы хотите, чтобы ваше имя стояло там? Я сказал: нет, пожалуйста, не ставьте ни мое имя, ни тех, кто мне помогает. Пусть это будет такой безымянный труд.

— Расскажите, пожалуйста, о доме престарелых. Как вы туда попали? Как вообще узнали, что Шаламов там находится?

— Я узнал это от Лены Захаровой-Хинкис вскоре после похорон Надежды Яковлевны Мандельштам, где мы, собственно, и познакомились. Она-то мне и сказала, что ее отец, известный переводчик Виктор Хинкис, побывал в доме престарелых, где содержится Шаламов, и увидел, какие это кошмарные условия. Потом инициатива перешла к нам. Это был восемьдесят первый год. Мы тогда встретились с Леной, кажется, это было метро «Тушинская», сели на автобус в сторону Планерного, где и находился этот интернат. Многие детали я, увы, конечно, забыл.

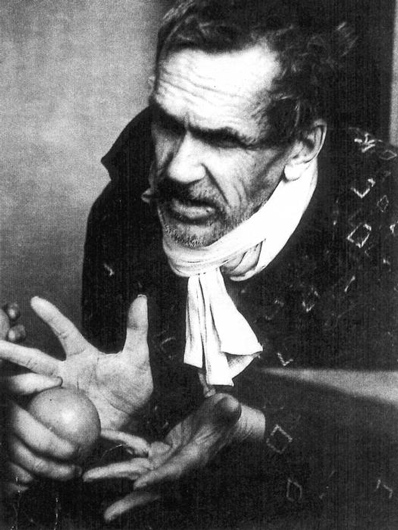

Александр Морозов, Ленинград, 1989 г.

Александр Морозов, Ленинград, 1989 г.— Вы не помните Александра Морозова в доме престарелых?

— Что вы, Сашу Морозова я еще как помню. Когда мы убирались, переодевали, мыли, водили Шаламова в туалет… По приходе мы громко говорили свои имена, и он ощупывал наши лица руками, у него была такая манера, связанная с его болезнью. У него было вечно повязанное на шее вафельное полотенце. С вафельным полотенцем на горле я его и запомнил. Так вот, когда мы приходили и убирали в палате 244, если не ошибаюсь, Саша Морозов был несколько раз, раза три-четыре, потом он самостоятельно приходил в какие-то отдельные дни. И он, буквально припав к уху Шаламова, записывал стихи, причем на каждое стихотворение уходило день-полтора-два — очень сложно было разбирать слова. Не помню, чтобы он там чистил что-то, он занимался в основном вот этим общением, записями стихов.

— Какое впечатление производила мимика Шаламова, затрудненность речи? Я имею в виду — чисто эмоционально?

— Поначалу это было, конечно, жутковатое явление. Но потом мы к этому привыкли. Мы знали, что это болезнь, маска на самом деле, и за этой маской скрывается абсолютно чистый человек. Было больно прорываться сквозь эту маску к нему, тем более поэзия…

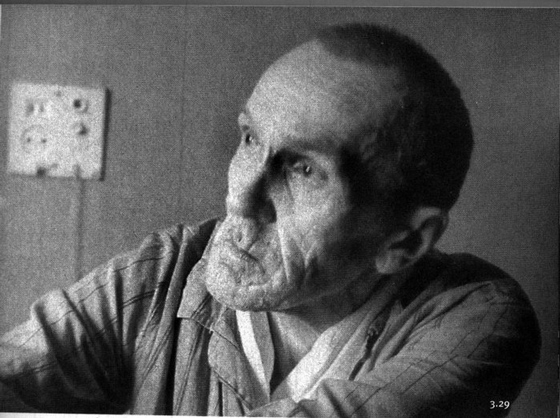

Варлам Шаламов в доме престарелых© shalamov.ru

Варлам Шаламов в доме престарелых© shalamov.ru— Не отпугивало? Не было это настолько отталкивающим, чтобы возникло желание, ну, устраниться от этого контакта?

— Нет, такого не было. По крайней мере, я о себе сужу. Я видел, что с этим человеком обязательно нужно общаться, потому что если не мы, то кто еще может ему помочь? Отталкивающего впечатления не было, было страшновато. Страшновато, что сделали с ним эпоха, люди, окружавшие его. Как довели его до такого состояния. Вот это было страшно… Мы хотели успеть. Мы понимали, что каждый день это может закончиться. Поэтому мы старались довольно регулярно туда приходить, по-моему, у нас даже была какая-то очередность. Поначалу мы с Леной Хинкис приходили вместе, а потом разделились.

— Какое впечатление производила его вот эта шестиметровая комната?

— Довольно странный вопрос. Это была ну если не камера… не помню, были ли там решетки на окнах, кажется, не было. Крохотная комнатка с двумя кроватями, поставленными вдоль стен, между кроватями тумбочка…

— Так еще одна кровать была?

— Да. Она оставалась пустой, и мы на этой кровати сидели или складывали какие-то вещи. Я помню, что в первый визит Лена принесла пижаму и мы его в эту пижаму переодевали.

Варлам Шаламов в доме престарелых, 1979 г.© shalamov.ru

Варлам Шаламов в доме престарелых, 1979 г.© shalamov.ru— Получается, места там вообще не оставалось?

— Был еще туалет с раковиной. За дверью.

— А стул?

— Я не помню, были ли там еще стулья.

— Ну вот, допустим, когда Морозов часами общался с Шаламовым…

— Там еще между кроватями метра полтора, он сидел на полу, на корточках, совсем близко к нему. У него были блокнот и ручка, не помню, шариковая ручка или карандаш. Во всяком случае, совсем близко к нему, практически прислонившись. Может быть, сидел на кровати, скорее всего, сидел на его кровати и пытался что-то расслышать.

— Это ведь характеризует и Морозова. Не каждый человек согласится записывать стихи в таких условиях.

— Да ну, бросьте. Что значит «не согласится». Это же была экстремальная ситуация. Саша Морозов — русский интеллигент. Никакой брезгливости не было. Перед ним был умирающий человек, замечательный писатель, поэт, и, конечно же, Морозов пытался услышать как следует, разборчиво. Я это видел. Если я в это время приходил, он мне знаками показывал, чтобы я не мешал. Я видел, как этот процесс происходит. Это было что-то настолько не похожее на обычное стихосложение, когда человек мучается, чтобы найти слово, ищет метафору... Это была физическая мука. Его тело, уже вконец обессиленное, становилось частью какой-то поэтической фразы, оно в буквальном смысле этим наполнялось. Он издавал какие-то глухие звуки, и видно было, как его тело меняется. И смотреть на это было жутко. Да, страшно. Саша чувствовал в этих звуках какие-то слова, это был долгий процесс. Для Шаламова было важно это выталкивать, вытолкнуть из этой оболочки, уже как бы закончившейся, слова, которые образуют поэзию.

— Как вы узнали о переводе Шаламова в заведение для психохроников, о его смерти?

— Лена мне позвонила, сразу же. Потом мы встретились, начали как-то мобилизовывать друзей.

Похороны Варлама Шаламова, 1982 г.© shalamov.ru

Похороны Варлама Шаламова, 1982 г.© shalamov.ru— Я понимаю так, что после дома престарелых вы видели Шаламова уже на отпевании?

— Да, в церкви, на отпевании.

— Не помните, кто там присутствовал?

— Знаете, довольно странно: я даже не помню, в какой церкви его отпевали. Помню, что Надежду Яковлевну [Мандельштам] отпевали в церкви на Речном вокзале. А где отпевали Шаламова… Я очень многое забыл уже.

— Прошло тридцать три года.

— Я очень мало к теме Шаламова с тех пор возвращался. Сделал какие-то публикации, статью написал; вот, пожалуй, и все.

— Похороны вы помните?

— Да, это было там же, где за полтора года до этого хоронили Надежду Яковлевну Мандельштам. Это было Кунцевское кладбище. Много чего помню. Как везли: это был похоронный такой автобусик, в каких пионеров развозят по пионерским лагерям, пузатенькие такие коротышки. И на ветровом стекле красовался Усатый. Попросили снять эту фотографию, и после неких препирательств шофер снял. Там был вот еще какой забавный момент. В этот день знаете кого еще хоронили? Цвигуна [1].

— Это гэбист который?

— Ага. Там вообще масса была потрясающих совпадений. Этот самый Цвигун, зять Щелокова, все эти оружейные выстрелы, такие парадные.

— Что, похоронные процессии Шаламова и Цвигуна совпали?

— Ага. Это какое-то безумие. В самом акте смерти присутствовала эта эпоха.

Похороны Варлама Шаламова, 1982 г.© shalamov.ru

Похороны Варлама Шаламова, 1982 г.© shalamov.ru— Сколько человек было на похоронах Шаламова? Ну так, ориентировочно.

— Сотни три, наверное.

— Сотни три?!

— Или две. Довольно много людей присутствовало.

— На фотографиях выглядит значительно меньше. И до сих пор я читал цифры… от полусотни до ста двадцати человек. Вам кажется, что значительно больше?

— Знаете, времени-то прошло сколько… У меня похороны Шаламова в сознании слились с похоронами Надежды Яковлевны Мандельштам. Там было уж точно больше.

— Да, вероятнее всего, наложилось. Когда вы прочли «Колымские рассказы»?

— Это был конец семидесятых годов. Сразу вслед за «Архипелагом».

— Вы имеете в виду книгу, изданную в 1978 году в Лондоне в издательстве OPI?

— Да, эту книжку я и читал.

— Не самиздатские рукописи?

— Нет, книжку. Я читал книжки. У меня тогда было огромное количество книг… Толстый такой кирпич — «Колымские рассказы». У меня было экземпляров пятнадцать этой книжки. Свежие, пахнущие типографской краской, только что получил из американского посольства и по адресам их соответственно развозил.

— Когда вы решили собрать для Геллера вторую книгу прозы Шаламова? Каким образом у вас эта инициатива родилась? Как вы вообще вышли на Михаила Геллера — в качестве инициатора издания второй книги? Или он вас нашел? Как эта вторая книга возникла?

— Почему именно Михаил Яковлевич? Или кто-то мне посоветовал, или я сам увидел, что это возможно. Сейчас не берусь сказать. Но то, что нужно было собирать оставшиеся рукописи, находить рассказы Шаламова, во мне не вызывало никаких сомнений, я понимал, что это просто для будущего, для страны, в конце концов, для памяти, для совести. Что такие рассказы должен прочитать каждый, кто считает себя русским. Ей-богу. Там везде, в каждой строчке, этот колымский холод. Вот эти звезды, лиственница трепещущая. Холод, пробирающий до костей. Я это не фигурально говорю. Когда я читал, чувствовался весь этот ужас. Из воздуха выкачали кислород. Все. Остались лишь холод, звезды, лай собак и вот эти смерти на снегу.

Михаил Геллер

Михаил Геллер— Итак, Геллер получил от вас готовый сборник вместе с автографом шаламовской автобиографии и таким отнес его в издательство. Я правильно понял?

— Да. Часть я от Варлама Тихоновича получил. Он мне оставил адреса, где жили люди, которым он доверял. Это было отчасти под Москвой, в Подмосковье, и далее. Я ездил по этим адресам. В один город пришлось целую ночь ехать. Это были рукописи, разбросанные по разным местам. Я действовал исходя из определенной логики — куда ехать, как представляться, чтобы не испугались… Какие-то рассказы совпадали, но всегда находилось что-то новое. Это и «Четвертая Вологда» была. Да, многие адреса я получил непосредственно от Шаламова.

— Он продиктовал?

— Не помню. У него, по-моему, было записано. Таким уже совершенно корявым почерком. И я по этим адресам разъезжал.

— А у кого именно хранились эти рукописи? Сейчас уже, наверное, можно называть имена. Хранение самиздата уже не инкриминируют.

— Знаете, Дмитрий, я вас должен разочаровать. Прошло слишком много лет, и я уже не помню имен.

— Итак, вы собрали рукописи…

— Это не только рукописи были. Еще и магнитофонные пленки.

— Вы имеете в виду пленки, надиктованные Шаламовым?

— Да, рассказы. В разных местах. Были у Натальи Владимировны Кинд-Рожанской. Довольно много пленок оказалось. Это еще шестидесятые годы. Он там довольно много прочитал, и эти бобины сохранились. Несмотря на десять-пятнадцать лет. Они даже не осыпались. Магнитофонную пленку надо хранить в специальных условиях, при температуре особой. Но она не осыпалась, хотя звучало иногда глуховато. И мы это потом расшифровывали. Ужасно долго, кстати. Некоторые рассказы — про шахматы, например, — я помню. Очень было сложно.

— А, значит, некоторые рассказы перепечатаны с пленок. А как вы отбирали тексты для нового сборника? Вы сличали найденное с содержанием уже вышедшего лондонского тома?

— Разумеется. Чтобы не повторялось.

— А как рассказ «Белка» попал в сборнике в цикл «рассказов о детстве»? Сам Шаламов поместил его в «Колымских рассказах».

— У Варлама Тихоновича все это было вместе. «Рассказы о детстве». И я решил не нарушать эту структуру. Я ничего не менял. Хотя, может быть, это какой-то мой недосмотр. Мы тогда не думали о текстологии, не подходили с такой скрупулезностью. Это то, что удалось собрать, расшифровать с магнитофонных пленок. Были еще стихи. Но, насколько я помню, Геллер сказал, что не стоит включать стихи, что у него есть эти стихи. Как-то так. Я хотел переслать стихи, много стихов. Они были напечатаны на папиросной бумаге или на обычной такой уже пожелтевшей бумаге, четвертая-пятая копия, бледновато все это выглядело.

— То есть вы передали Геллеру практически готовую книгу. Через кого, не скажете?

— Я же сказал — через американских дипломатов.

— И в том виде, в каком вы ее передали, она и вышла?

— Ага. Я привлек к составлению сборника филологов. Для ясности: это были Лариса Иосифовна Богораз, ее сын — Санька Даниэль, Евгения Эммануиловна Печуро и Эмма Ботвинник [2]. Вот этот круг людей, все друзья. И отчасти люди из Института русского языка и литературы, потому что там были пленки невозможного качества, мы их приглашали, чтобы вместе расслышать, — наши друзья, люди, близкие к правозащитному движению; можно было быть уверенным, что они ни в какой КГБ не сообщат.

— Получается настоящая редакционная коллегия.

— Да, конечно. Я сам ее подобрал.

— И этот собранный вами том вы передали Геллеру в качестве, так сказать, окончательного варианта.

— Да. Мне казалось, что это такой постскриптум к изданным «Колымским рассказам». Ну и добавления существенные.

Владимир Рябоконь, 1985 г.

Владимир Рябоконь, 1985 г.— Еще бы не существенные! Повесть, десятка полтора рассказов, автобиография… Сколько в целом времени ушло на поиск рукописей и составление сборника?

— Практически еще при жизни Шаламова, с восемьдесят первого года по восемьдесят четвертый, почти три года. Геллер получил его от меня в восемьдесят четвертом году, возможно, осенью. И дал знать открыткой, которая до меня дошла. Что там было на открытке… Фонтан, какая-то площадь, голуби. И написал про то, что Париж в зелени, плоды, жарко. Это означало, что сборник получен. Она у меня где-то в архиве, эта открытка.

— А саму книгу вы получили?

— Получил один экземпляр. Или два. Не помню сейчас. Помню, что когда я в первый раз приехал в Париж в восемьдесят восьмом и встретился с Михаилом Яковлевичем, мы были с женой, Дафной, сидели часа три, он нас кормил, разговаривали, — вот тогда он дал мне довольно много экземпляров. И еще дали в редакции «Русской мысли». Там была комната с изданными в «ИМКА-пресс» произведениями, они их обычно посылали через кого-то в Россию.

— Вы знали Ирину Сиротинскую?

— Видел ее несколько раз и даже разговаривал с ней, но не скажу, что мы были знакомы.

— Меня вот что интересует. Архив Шаламова ведь перешел к ней, она забрала его в ЦГАЛИ перед отправкой Шаламова в дом престарелых. Он у нее там лежал. В общем, все, что вы где-то по клочкам собирали, рассказы с магнитофонных лент расшифровывали, — у нее все это было в ЦГАЛИ. Вы знали, что архив у нее?

— Знал, конечно. Все знали, что она сидит сиднем на этом архиве и никого не подпускает.

— Обращались к ней?

— Как-то раз к ней подходил. Не помню, при каких обстоятельствах. Не помню точно, была ли она на поминках. Нет, на поминки она, по-моему, не пришла. Нет-нет, на поминках ее не было. Не помню, где мы пересеклись, я сказал: «Это же все-таки наследие Шаламова. Неужели вы думаете, что сами сможете во всем этом разобраться? Как можно это вот так держать? Вы же понимаете, что речь идет о серьезном писателе, его произведения должны быть опубликованы». Я тогда хотел какие-то вещи попросить у нее. Ну, знал, что это вряд ли получится. Для публикации на Западе, естественно, потому что прекрасно понимал, что в Советском Союзе это невозможно. В общем, понятно, чем закончился разговор.

Ирина Сиротинская на могиле Варлама Шаламова© shalamov.ru

Ирина Сиротинская на могиле Варлама Шаламова© shalamov.ru— Какая была реакция?

— Испуганная. Она не очень хотела разговаривать… И больше я… Нет, помню, году в 87—88-м был какой-то литературный вечер, посвященный Шаламову. Там выступало много людей. Был Фазиль Искандер, был мой приятель и друг Геннадий Айги. Да, 88-й. И она туда пришла.

— Не на этом вечере выступали Наталья Кинд, Юлий Шрейдер?

— Да. И она там присутствовала. Такое у меня ощущение. Помню как бы боковым зрением.

— В одном из интервью она говорила, что это она поставила памятник на могиле Шаламова и его оплатила.

— Это неправда. Мы сложились и это сделали. Федот Федотович Сучков входил в наш круг. Я его рукопись переправил на Запад, ее там опубликовали. Он ведь был еще и писателем. Надгробный памятник был данью уважения великому писателю. Какие деньги. Не понимаю, о чем вы спрашиваете.

— Ну, бронза, отливку надо сделать. Хоть маленький, но все-таки памятник.

— Да, конечно. Отлить — это производство, безусловно, в домашних условиях не сделаешь. На это просто все складывались. Это настолько естественно. Я давал деньги, другие давали, трешку, пятерку.

— Вы знали Наталью Столярову? В шестидесятые годы у нее были довольно тесные отношения с Шаламовым.

— Да, знал. Его стихи ей положительно не нравились. Это я очень хорошо помню. А прозу его Наталья Ивановна считала выдающейся.

— После смерти Шаламова до перестройки, пока вечера его не стало возможным проводить официально, отмечались в каких-то формах юбилеи Шаламова, смерти его, рождения? Было что-нибудь подобное? Частным образом, конечно.

— Знаете, возможно, мы встречались год спустя после похорон. На год смерти Варлама Тихоновича. И тоже у Натальи Владимировны Кинд. И, по-моему, даже на второй год. А потом это стало уже невозможно. Знаете, плотная слежка такая. Я даже мало к кому приходил в гости.

— Как это выглядело наглядно?

— За мной постоянно ходило несколько пар. Довольно часто мужчина с женщиной, изображали семью или влюбленных. Я к этому привык. Слежка была повсеместна. Когда я заходил в подъезд... Обычно, знаете, в Советском Союзе повсюду стояли застекленные стенды с газетами, они пристраивались и читали газеты — то с одной стороны, то с другой. Я заходил в подъезд, они поднимались. Как правило, этажом выше и этажом ниже — на всякий случай. Чтобы контролировать. Так было постоянно в течение многих лет, с 82-го до 88-го, пожалуй. Когда мы с Саней Подрабинеком начали делать «Экспресс-хронику», первое в СССР периодическое информационное издание, как бы наследие «Хроники текущих событий», это было уже у меня на квартире. Мы печатали «Экспресс-хронику». Машинисткой у нас была Вера Лашкова, которая перепечатывала первые экземпляры «Архипелага ГУЛАГ» еще до того, как они попали на Запад. Потом я пригласил Володю Корсунского, Петю Старчика, и нас стало четверо. А так мы с Саней Подрабинеком вдвоем, это наша идея. Конечно, опасность была. Конечно, это нервировало мою маму, у нее больное сердце было.

— Вы упоминали о магнитофонной бобине, переданной вами после смерти Шаламова на «Радио Свобода». Несколько лет назад они транслировали отрывки из этой программы 1982 года. Запись была сделана на поминках Шаламова. Хочу уточнить. На поминках в доме Натальи Кинд? Поскольку поминки справлялись в нескольких местах.

— Да, это были поминки у Натальи Владимировны Кинд.

— Что представляла собой эта бобина? Ведущий на «Радио Свобода» только сказал (я имею в виду, в повторной, сравнительно недавней передаче), что к ним попала вот эта магнитофонная запись, как бы вроде она попала неизвестно откуда.

— Что значит... (Смеется.) Здрасьте. Ее отправила Анн Гэрэлс, тогда я ей передал. Она была шефом американской телекомпании «Эй-би-си ньюз», моей близкой подругой. И она отправила непосредственно в Мюнхен, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода». Я передал ей это в апреле восемьдесят второго года, и буквально через десять дней она уже стала звучать в эфире, причем прозвучала раз пять, может быть, шесть, вплоть до каких-то чисел мая. Они назвали это «магнитиздатом». Она у меня целиком на CD, [Владимир] Тольц мне ее из архива «Радио Свобода» прислал в ноябре 2009 года из Праги. Программу эту полностью составлял я — по ночам в радиорубке московского театра «Современник», где я работал в это время пожарным. Мне помогал звукооператор Сережа Платонов в качестве специалиста по фонограммам. Там была хорошая аппаратура, шведская. Никого не было, никто не мешал. Мирно, культурно, по ночам в течение двух месяцев. А потом — он же резал, это же пленка была, я ее получил от Натальи Владимировны Кинд — я собрал обрезки в большой целлофановый пакет, вынес из театра и упрятал в большом мусорном ящике подальше на улице. Следы уничтожены (смеется). А введение к этой программе я записывал у себя дома. Квартира моя прослушивалась, сделать это в другом месте возможности не было, и я записывал эту преамбулу в ванной, включив воду. Я по радио даже не узнал вначале свой голос. Там же вода лилась, а в Мюнхене, на «Свободе», они шумы решили убрать и в результате вытянули мой голос, ну, не совсем соответствующий моему (смеется). Потом, правда, начал узнавать.

— Из этой программы в интернете, к сожалению, есть только фрагменты — те, что транслировались по «Свободе» в передаче к столетию со дня рождения Шаламова.

— Я ее послал в Москву в «Мемориал», а как уж «Мемориал» с этим поступил, я не знаю.

— Будем надеяться, что эта запись в полном виде станет доступна не только работникам архива. Большое спасибо, Владимир.

Июль—август 2015 г.

[1] Цвигун Семен Кузьмич (1917—1982); с 1939 года — работник НКВД—МГБ—КГБ, в последние годы курировал Пятое (борьба с идеологическими диверсиями) управление КГБ; по официальной версии, застрелился 19 января 1982 года. Автор книг и киносценариев о разведчиках.

[2] Евгения Эммануиловна Печуро (1914—2002); философ (Витебск, Москва); уч. ВОВ; сотр. ФБОН, журн. «Вопросы истории», Ин-та философии АН; уч. в деятельности Фонда помощи политзаключенным (не ранее 1974—1980-е?); подверглась преследованиям: допросы (кон. 1940-х), обыск по делу С.Д. Ходоровича (1983), «предостережение» по «Указу» (1983). Один из инициаторов книг «Сахаровский сборник» (1981), «Заступница» (1997) (информация из блога Фонда помощи политзаключенным).

Ноэми Марковна Ботвинник. «Ноэми Ботвинник, дочь питерского историка М.Н. Ботвинника, биохимик по образованию, пронзительно умная, рассудительная и одновременно эмоциональная, играла важную, по-настоящему не оцененную роль в правозащитном движении, хотя “на поверхности” не была широко известна. Она помогла устроить судьбы множества людей, передала на Запад массу самиздатских документов, ездила в магаданскую ссылку С. Ковалева и в 80-х годах была на волосок от посадки (обыски в квартире были в 80-м, 85-м и 86-м гг.). Семья дружила с А. Марченко, Л. Богораз, Ю. Гастевым. А когда Ковалев после своего десятилетнего срока в 84-м году вернулся и находился под надзором, Борис и Эми искали ему квартиру в Калинине, помогали обустроиться там и принимали в Москве. В их квартире на Моссельмаше всегда кто-то гостил» (Виталий Помазов. «Скажем спасибо и этой судьбе. Воспоминания нижегородского диссидента о 1970-х — 1980-х годах»).

Понравился материал? Помоги сайту!

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202350436 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202346614 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202335584 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202359145 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияЗаместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» о работе в подцензурном пространстве, о миссии и о том, что ее подрывает, и об отсутствии аудитории, заинтересованной в правде о войне

4 сентября 202398395 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияЖурналистка «Медузы» о работе в эмиграции, идентичности и о смутных перспективах на завтра и послезавтра

28 августа 202355651