Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРевизия и ее результаты

Василий Калужнин. Ленинград. Дворцовая набережная. 1950-е – 1960-е годы. Картон, темпера© Собрание Михаила Анкудинова

Василий Калужнин. Ленинград. Дворцовая набережная. 1950-е – 1960-е годы. Картон, темпера© Собрание Михаила Анкудинова19 марта 2021 года в санкт-петербургском Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается выставка живописи и графики Василия Павловича Калужнина (1890–1967) из коллекций М. Анкудинова, С. Ласкина, Л. Франца, а также собрания ахматовского музея. Статью к каталогу выставки «Василий Калужнин. Жил-был на Литейном художник», который выйдет к ее открытию, написал писатель и искусствовед Александр Ласкин.

Существует всего несколько фотографий художника Василия Павловича Калужнина. Среди них есть одна, самая важная. Ее автор, Моисей Наппельбаум, запечатлел собравшихся отметить 20-летнюю годовщину творческой деятельности Михаила Кузмина. Этот снимок не уступает иному живописному произведению — на нем каждый участник предстает не только в своем сиюминутном состоянии, но и в жизненной роли. Вот Кузмин — руки скрещены на груди, взгляд прямо направлен перед собой. Так и должен выглядеть мэтр, бенефициант сегодняшнего вечера. А это Анна Ахматова — его наследница по прямой, которой предстоят победы куда большие, чем у учителя… В последнем ряду мы видим человека, вроде как сомневающегося в праве тут находиться. Он отворачивает лицо в сторону, словно намереваясь отсюда ускользнуть.

Перед нами Василий Калужнин, и эта мизансцена — самое красноречивое о нем свидетельство. На протяжении жизни художника характеризовало скорее отсутствие, чем присутствие. По крайней мере, долго он нигде не задерживался. Попытки присоединиться к какой-то компании или сообществу заканчивались неудачей. Наконец Василий Павлович остался едва ли не в полном одиночестве и уже ни на что не претендовал. Его коллега по объединению «Круг художников» Герта Неменова считала, что он пропал в начале тридцатых годов. На вопрос «Куда?» она отвечала, что тогда это было делом обычным. Многие в это время исчезали безвозвратно [1].

А ведь Калужнин еще более тридцати лет жил в ленинградской коммуналке на Литейном, 16! Даже территориально совсем близко от Неменовой. На автобусе или трамвае каких-то пять-шесть остановок.

Казалось бы, Василий Павлович все сделал для того, чтобы у него не было посмертной судьбы. Если он перестал существовать для своей знакомой Неменовой, на что могут рассчитывать потомки? Вместе с тем в девяностые годы это имя возникло вновь. Произошло это благодаря человеку, которому во что бы то ни стало захотелось преодолеть забвение. Он понимал, что если сейчас этого не сделать, то потом будет поздно.

Василий Калужнин. Фигура. 1920-е годы. Бумага, сангина, соус© Собрание Леонида Франца

Василий Калужнин. Фигура. 1920-е годы. Бумага, сангина, соус© Собрание Леонида ФранцаНе буду скрывать, что для меня это очень личный сюжет. Детективом и расследователем, идущим по почти стершимся следам Калужнина, был мой отец — петербургский писатель Семен Борисович Ласкин (1930–2005), и я оказался невольным свидетелем его поисков.

В середине восьмидесятых отец задумал роман о Калужнине. Вернее, роман о поисках Калужнина — ведь для того, чтобы понять, что это был за мастер, следовало найти его картины, а затем реконструировать биографию.

Отец не первый вступил в борьбу за художника. Ему бы просто нечего было делать, если бы картины пропали. Сколько раз они могли оказаться на помойке, но у них всегда находились заступники.

Первые годы после смерти Василия Павловича искусствовед В. Калинин прятал холсты между дверями музея Мухинского училища. Там они хранились до тех пор, пока в музее не сменился директор. Затем их забрал младший друг Калужнина, мурманский художник Ю. Анкудинов. Оба берегли картины вроде как впрок. Вдруг то, что сейчас никому не нужно, окажется востребованным.

После того как отец увидел эти работы, он записал в дневнике: «Ю.И. (Юрий Исаакович Анкудинов. — А.Л.) вывез все, что подверглось бы полному забвению, сложил в мастерской и словно бы ждал сигнала свыше». Вот так, не больше и не меньше. Сигнал не только прозвучал, но и, что не менее важно, был услышан.

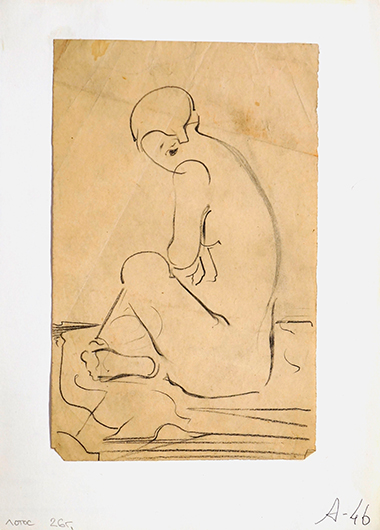

Василий Калужнин. Лотос. 1926. Бумага, уголь© Собрание Леонида Франца

Василий Калужнин. Лотос. 1926. Бумага, уголь© Собрание Леонида ФранцаКак мы увидим, свет и тьма — едва ли не главные элементы искусства Калужнина. Так что ситуация складывалась вполне в его духе — сперва была тьма, а затем возник свет в конце тоннеля. Усилий трех единомышленников оказалось достаточно, и положение ушедшего мастера стало не таким безнадежным.

Теперь, перечитывая книгу отца и его дневниковые записи, я могу кое-что прокомментировать. Оставить на полях его трудов некоторые свои соображения.

Итак, на первых порах все обстояло неплохо, о чем свидетельствует хотя бы упомянутая фотография Наппельбаума. Калужнин начинал как участник некоего круга. Не только объединения «Круг художников», но значительно более широкого сообщества, к которому принадлежали Михаил Кузмин и Анна Ахматова, Михаил Лозинский и Константин Вагинов.

Об этом говорит и его творчество. Почти все в это время стали кубистами, и Калужнин в этом смысле не отстает. Он нередко предпочитает часть вместо целого — может изобразить нос, но «пропустить» глаз или нарисовать торс и «забыть» про лицо. После Пикассо такое отношение к модели стало общим местом.

Наверное, это и называется «стиль эпохи» — пусть и не совсем в том значении, о котором писали круговцы. Впрочем, о том, к чему стремились круговцы, нам еще придется сказать.

Василий Калужнин. Портрет Анны Ахматовой. 1920-е годы. Бумага, уголь© Собрание музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Василий Калужнин. Портрет Анны Ахматовой. 1920-е годы. Бумага, уголь© Собрание музея Анны Ахматовой в Фонтанном домеСперва вспомним о том, что в название отцовского романа вынесена строка из стихотворения Пастернака: «…вечности заложник». Это, конечно, справедливо, но столь же верно было бы назвать книгу следующей за ней строчкой: «…у времени в плену».

Поначалу Калужнин был пленником времени. Даже внешне, по словам его товарища по «Кругу» Якова Шура, походил на «типичного художника» — носил толстовку с бантом и длинные волосы. Пока ему не удавалось найти себя неповторимого, и он ориентировался на готовые образцы.

Одновременно вместе с другими молодыми художниками Калужнин пытается решить «квадратуру круга» — или, если угодно, «квадратуру “Круга”». Предполагается, что «опыт многих веков, вплоть до новейших завоеваний французской живописи», как сказано в их декларации, можно использовать для воплощения «стиля эпохи».

В этом и заключалась «круговская половинчатость», о которой раздраженно говорила отцу Неменова. Этот принцип прочитывается даже в названии группы. Круговцу надлежало «сглаживать углы» и тем самым противостоять радикальной позиции сторонников «Квадрата» и вообще малевичевской геометрии.

Несмотря на то что «группа выбрала умеренность» (это уже слова Якова Шура), участники объединения не скрывали притязаний. Подобно сторонникам Филонова или Малевича, они претендовали на первенство. Так прямо и заявляли, что «только сближение пролетариата с искусством — в частности, искусством “Круга” — залог скорейшего расцвета Искусства».

Василий Калужнин. Фигура в интерьере. 1930-е годы. Бумага, уголь, соус© Собрание Михаила Анкудинова

Василий Калужнин. Фигура в интерьере. 1930-е годы. Бумага, уголь, соус© Собрание Михаила АнкудиноваВ «Круге» Калужнин не занял прочного места, хотя организация была достаточно бюрократической и определенное положение обеспечивала — к примеру, некоторые ее участники именовались «членами-учредителями». Уж не говоря о том, что всем руководило «Правление», а под финал существования группы появился совсем невообразимый БЮРКИД (Бюро контроля идеологии).

Нет, Калужнин и в этом случае не изменил себе. Он был — и в то же время его не было. По крайней мере, ни в одном из каталогов трех круговских выставок он не упоминается.

Дело не только в способности избегать излишнего внимания, которая заметна даже на фото Наппельбаума. Видно, между ним и его коллегами по объединению существовали внутренние противоречия.

Калужнин вряд ли состоялся бы без «новейших завоеваний французской живописи». Как А. Русаков или В. Пакулин, Д. Загоскин или В. Суков, он мог назвать себя «маркистом». Впрочем, различие в данном случае не менее важно, чем сходство. Для Альбера Марке прекрасное было данностью, неким изначальным качеством бытия, а для Василия Павловича представляло проблему.

Василий Калужнин. Разговор. 1930-е годы. Бумага, уголь, соус© Собрание Михаила Анкудинова

Василий Калужнин. Разговор. 1930-е годы. Бумага, уголь, соус© Собрание Михаила АнкудиноваКаждая работа Калужнина предполагала путь, который всегда начинался с чего-то неблагоприятного, но в результате приводил к нужному результату. Живописность, красота обнаруживались там, где другие ничего такого не видели. Выяснялось, что черный цвет может быть пластичным, а пустынное пространство — буквально насыщенным энергией.

Или, к примеру, Василий Павлович избирает для натюрморта неожиданный ракурс — рисует букет с улицы, через окно («Цветы за занавеской» (1930)). Казалось , все против этих цветов — показать себя им мешают занавеска и дождь. А теперь представьте: что было бы без этих препятствий? Без растекающихся по холсту белых пятен и того, что сквозь них проступает?

О том, что гармония не является в готовом виде, а приходит неожиданно и в самых непростых обстоятельствах, рассказывает и его блокадный цикл. Вот пустой заснеженный Ленинград. За черными провалами окон нет людей. То, что когда-то было трамваем, стало сугробом («Невский проспект в блокаду» (1941)). Казалось бы, город умер и уже не возродится, но откуда-то изнутри пространства исходит свет. Он, этот свет, обещает если не еду и тепло, то хотя бы красоту.

Эта живопись соединяет несоединимое, отрицает и утверждает. Вспоминается Зинаида Гиппиус, назвавшая Петербург «прекрасно-страшным», или Ахматова, написавшая о городе «славы и беды». У Калужнина тоже не одно или другое, а все вместе, в неразрывном единстве.

Василий Калужнин. Городской пейзаж. 1930. Бумага, масло, гуашь© Собрание Семена Ласкина

Василий Калужнин. Городской пейзаж. 1930. Бумага, масло, гуашь© Собрание Семена ЛаскинаВ свою веру Василий Павлович пытался обратить своих воспитанников по Ленинградскому среднему художественному училищу. Студенты стремились соответствовать. Хотя они не видели работ учителя, но шли по его пути: в черном искали светлое, в пустынном — заполненное.

Какие аргументы он приводил? Вращая над головой черный лоскут, восклицал: «Видите черное свечение?» Или, показывая на окно, спрашивал: «Слышите, как кричат крыши?» Во всяком его задании был парадокс. Если ученики не спорили, принимали его логику, то им все удавалось.

Занятия Калужнина во время блокады были уроками любви к городу, страха за него, способности ему сопереживать. Василий Павлович входил в класс и произносил невозможное: «Бомба попала в Елисеевский магазин!» или «Снаряд разорвался около Дома книги!» Дальше следовал приказ: «Пишите». Студентам надлежало представить, ужаснуться и с помощью красок изобразить на листе.

Посещения Русского музея — это тоже уроки. Даже в первый год после блокады Калужнин приводит сюда учеников. Об этом свидетельствует его неопубликованное письмо заведующему отделом графики Петру Корнилову. В нем он выражает надежду, что ему «удастся увидеть “Русскую школу живописи” в Русском музее».

Василий Калужнин. Цветы за занавеской. 1930-е годы© Собрание Семена Ласкина

Василий Калужнин. Цветы за занавеской. 1930-е годы© Собрание Семена ЛаскинаОбратите внимание на кавычки — они дают право воспринять слова, в них заключенные, как цитату и отсылку. Кажется, разговаривают два понимающих друг друга петербуржца — один, воспитанный на «Русской школе живописи» Александра Бенуа, обращается к другому, для которого эта книга столь же важна.

«…Каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке», — спрашивал Владислав Ходасевич. В данном случае перекликаются именем художника и искусствоведа. Называют его труд и понимают, что это свой.

Сколько раз Калужнин убеждался, что отрицание связано с утверждением, черное с белым, пустота с насыщенностью! На его холстах противоположности сближались одновременно, а в жизни — в определенной последовательности. Так, в тридцать седьмом году его исключили из Союза художников. К привычному обвинению в формализме прибавился «личный мотив» — его родная сестра и племянник жили в Париже… Последней ниточкой, связывавшей с художественным миром, была педагогика, но в пятидесятом и это закончилось. С тех пор он окончательно стал «свободным художником».

Следует сказать о еще одной печальной истории. Калужнин не принадлежал ни к какой профессиональной общности и не мог рассчитывать на договорную работу. Знакомый решил этим воспользоваться — предложил оформить заказ на свое имя, а гонорар поделить. Дальше все произошло по известному сценарию. Вместо денег Василий Павлович нажил неприятностей.

Василий Калужнин. Лица. 1930-е годы. Бумага, уголь, соус© Собрание Михаила Анкудинова

Василий Калужнин. Лица. 1930-е годы. Бумага, уголь, соус© Собрание Михаила АнкудиноваУпомянем и тяжбу за пенсию. Из-за того что Василий Павлович в союзе не числился, то есть, по сути, был никем, ему определили такую сумму, которую и называть неловко. Шесть лет он безропотно ее получал, как вдруг всколыхнулась общественность. Письмо в соответствующие инстанции подписали москвичи Ф. Богаевский, А. Тышлер и С. Никритин. Почему среди тех, кто захотел ему помочь, не было ни одного круговца, мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

Что было делать Калужнину после того, как с пенсией — уж такова его судьба! — ничего не вышло? Он предпочел «внутреннюю эмиграцию» и в этом ощущении прожил многие годы, все больше и больше становясь «невозвращенцем». Может, поначалу и скучал по «кругам», но затем успокоился. Контакты с внешним миром ограничились походами в магазин. Правда, случалось это нечасто, так как на день ему хватало одного яблока — сперва оно использовалось в качестве модели, а затем съедалось вместо обеда.

С соседями Василий Павлович конфликтовал. Старался не выходить из комнаты, чтобы лишний раз с ними не сталкиваться. Единственными его собеседниками оставались картины. Тут все было как всегда — стоило ему начать рисовать, и холст с готовностью откликался на прикосновения кисти.

Со стороны Калужнин выглядел настолько эксцентрично, что многим вспоминались герои «Записок сумасшедшего» и «Шинели». Что ж, в этом есть своя правда: если первый все надежды возлагал на «Испанию», второй — на каллиграфию, то Василий Павлович беззаветно верил в живопись. Ежедневно, работая за мольбертом, приближал ее окончательную победу над обстоятельствами.

Василий Калужнин. Невский проспект в блокаду. Ленинград. 1941. Картон, темпера© Собрание музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Василий Калужнин. Невский проспект в блокаду. Ленинград. 1941. Картон, темпера© Собрание музея Анны Ахматовой в Фонтанном домеОпять вспомним «Петербургские повести». В них говорится о разрыве между «мечтой и существенностью». Калужнин тоже страдал этим раздвоением. Уносился в далекие выси и не мог не понимать, что все очень непросто.

Картин в его комнате накопилось столько, что автору места уже не оставалось. Тем естественнее было спросить самого себя: зачем этот труд, если ты знаешь, что он не будет востребован?

Уже давно о Василии Павловиче не вспоминал никто — ни коллеги-художники, ни сотрудники музеев. Даже его близкие им не очень интересовались — в Питере родственников у него не было, а те, что были, жили далеко.

Значит — повторим еще раз! — он стал «заложником вечности». Ну а вечность, как сказал еще Державин, пожирает «народы, царства и царей». Так что и в этом смысле надежд не оставалось.

Тут могло помочь открытое Калужниным правило. Впрочем, как открытое? Задолго до него были сказаны великие слова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Уже говорилось, что черный и белый — не только любимые цвета художника, но свидетельство его ситуации. И, самое главное, аргумент в пользу того, что в конце концов свет одолеет тьму.

Василий Калужнин. Букет. 1950-е – 1960-е годы. Картон, темпера© Собрание Леонида Франца

Василий Калужнин. Букет. 1950-е – 1960-е годы. Картон, темпера© Собрание Леонида ФранцаТакое ощущение было присуще многим ленинградским мастерам. Например, питерский поэт Виктор Кривулин принадлежал к следующему поколению людей искусства, которым, по его выражению, выпала «подпольная судьба». Вряд ли Виктор Борисович что-то слышал о Василии Павловиче, но удивительным образом совпал с ним в цветовой гамме.

Дух культуры подпольной —

Как раннеапостольский свет,

Брезжит в окнах, из черных струится подвалов...

Как видите, в стихотворении есть черный и есть свет, который — буквально так, как на картинах Калужнина, — из него рождается. Вот оно, то самое «свечение», о котором художник говорил ученикам, — свет, идущий не извне, а изнутри.

Автор благодарит М. Анкудинова, Л. Франца, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и лично С. Грушевскую за предоставленные фотографии.

[1] В работе над статьей использованы роман «…Вечности заложник» (С. Ласкин. …Вечности заложник. — СПб.: Советский писатель, 1991) и подготовительные записи к нему (частично опубликованы: С. Ласкин. Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов / Составитель, автор пояснительного текста и примечаний А. Ласкин. — М.: Новое литературное обозрение, 2019).

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202350232 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202346376 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202335439 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202358963 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияЗаместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» о работе в подцензурном пространстве, о миссии и о том, что ее подрывает, и об отсутствии аудитории, заинтересованной в правде о войне

4 сентября 202398182 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияЖурналистка «Медузы» о работе в эмиграции, идентичности и о смутных перспективах на завтра и послезавтра

28 августа 202355436