Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНадежда Папудогло: «Я прогнозирую полный упадок малых российских медиа»

Разговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика

9 августа 202339075 Катрин Милле. 2008© Беттина Реймс

Катрин Милле. 2008© Беттина РеймсКатрин Милле — одна из редких фигур в современной арт-критике, кто последовательно удерживает за собой статус «художественного комментатора» и сохраняет при этом позицию публичного интеллектуала, известного далеко за пределами профессионального сообщества. На ее счету несколько книг — в том числе сборник статей о концептуальном искусстве (1972), едва ли не первый из написанных на французском языке в те годы, когда концептуализм был маргинальным течением, и фундаментальный труд «Современное искусство Франции» (1987), переведенный на несколько языков, включая русский. В 1972 году Милле основала журнал о современном искусстве Art Press, который издается до сих пор и сохраняет репутацию независимого профессионального издания.

Помимо прочего Милле известна как автор нескольких книг автобиографической прозы, включая знаменитую «Сексуальную жизнь Катрин М.», опубликованную в 2001 году и вскоре переведенную на русский язык. В то же время высказывания Милле на социальные темы продолжают возмущать многих ее коллег: не так давно на волне #MeToo она выступила с критикой в адрес движения, после чего долго отбивалась от критики на радио и телевидении. Валерий Леденёв постарался выяснить, как сложились эти позиции и верно ли, что влияние американского постмодернизма на французских интеллектуалов 1970-х — 1980-х ограничилось только художественным измерением.

— В российской прессе чаще публикуются интервью с художниками, кураторами или директорами музеев, но крайне редко — с критиками. Конечно, они получают возможность выступить в своих статьях, но не как спикеры, комментирующие события более непосредственным образом в разговоре с коллегами. Как обстоят дела в случае Art Press — публиковали ли интервью с критиками?

— У нас в Art Press интервью с критиками или с теми, кто пишет об искусстве, выходили, и не один раз. Первый, кого могу вспомнить, — это Джермано Челант, которого, к сожалению, уже нет в живых. Я сама записывала интервью с Николя Буррио, мы сотрудничали с Робертом Сторром — помимо кураторских проектов оба известны также текстами об искусстве.

Сегодня мы наблюдаем все большее взаимопроникновение истории искусства и художественной критики. Когда я только начинала публиковаться, между теми, кто писал о модернизме и современном искусстве, и историками классического искусства пролегала очень четкая граница. В этом я всегда ощущала контраст по сравнению с моими коллегами — музыкальными критиками. Между теми, кто пишет о Бетховене и Бахе и о Булезе, нет такой непреодолимой пропасти, как между авторами, пишущими о перформансе и живописи Ренессанса. Но сегодня это различие все больше стирается благодаря революции в образовании, которое становится более открытым. Теперь в университетах чаще преподают современное искусство, и те, кто приходит в журналистику, имеют более весомый исторический багаж, чем я, когда только начинала работать в прессе. С другой стороны, во французской прессе никогда не существовало различия между журналистами, культурными обозревателями и искусствоведами. Филипп Дажан, пишущий для Le Monde, — специалист по истории модернизма, автор множества книг и преподаватель Сорбонны. Я вот только нигде не преподаю (смеется).

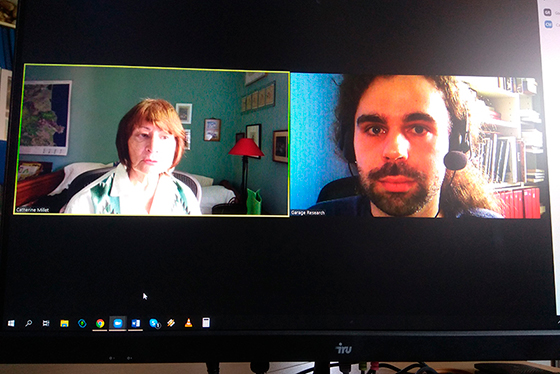

Катрин Милле и Валерий Леденёв. 2020© Валерий Леденёв

Катрин Милле и Валерий Леденёв. 2020© Валерий Леденёв— Вы начали публиковаться как критик в журнале Les Lettres françaises, который возглавлял Луи Арагон, близкий к кругам сюрреалистов и симпатизировавший коммунистическим взглядам. Насколько влиятельным был круг этих идей во французской арт-критике тех лет?

— Я начинала сотрудничать с Les Lettres françaises в конце шестидесятых и до сих пор считаю, что это был лучший журнал о культуре во Франции. Арагон не просто симпатизировал коммунизму — он был членом Центрального комитета Французской коммунистической партии. Как мне рассказывал мой муж, хорошо знавший Арагона, на партийных собраниях он скучал и писал свои романы. Сама с Арагоном я почти не встречалась. Мы столкнулись однажды, и то случайно — на выставке Жерара Титюс-Камеля. Он не был сюрреалистом, но выставка воспринималась как очень авангардная. Тот факт, что Арагон ее посетил, говорит о его открытости новому.

В Les Lettres françaises я перестала публиковаться довольно быстро. Дело в том, что я активно сотрудничала с художниками из движения Supports/Surfaces. Они были близки к журналу Tel Quel и после 1968 года присоединились к недавно возникшему маоистскому движению, заняв позицию, противоречащую линии Коммунистической партии. Я сделала с ними интервью и принесла шеф-редактору Les Lettres françaises, что привело его в ярость. По этическим соображениям он не мог допустить цензуры в журнале. Позвонив мне, он сказал, что напечатает материал, но меня попросил больше не приходить в редакцию. После Пражской весны журнал закрылся. Они выступили против советского вторжения, чем подписали себе приговор, лишившись львиной доли подписчиков.

Катрин Милле на перформансе Мишель Журниак «Месса для тела». 1969© Катрин Милле

Катрин Милле на перформансе Мишель Журниак «Месса для тела». 1969© Катрин Милле— Одной из ваших первых книг стал сборник статей о концептуальном искусстве «Textes sur l'art conceptuel», вышедший в 1972 году. Язык концептуализма сегодня стал синонимичен языку современного искусства per se. Как он воспринимался во Франции в те времена?

— С концептуальным искусством меня познакомил мой друг — художник Бернар Вене, живший тогда в Нью-Йорке. Познакомил с Джозефом Кошутом и участниками Art&Language, когда я прилетела в США. Эти авторы выступали за радикальные формы искусства, поднимавшие вопросы о природе искусства вообще. Многие размышляли о модальности восприятия произведений. Меня это заинтересовало, потому что увязывалось с семиотическим и языковым поворотом, доминировавшим во Франции, и было частью широкого культурного поля.

В плане рецепции концептуальное искусство было маргинальным. Им занимались три галереи в Париже: галереи Ивонн Ламбер, Илеаны Зоннабенд и Даниэля Тамплона, с которым я в то время вместе жила. Крупные институции и журналы не обращали на него внимания, и надо мной посмеивались за то, что я им интересовалась. Но я стала специалисткой по концептуализму в те годы. Если кому-то нужен был текст о нем, обращались ко мне, потому что я была хорошо осведомлена.

— Что доминировало во французском искусстве тех лет, что было контекстом ваших увлечений концептуальными направлениями?

— Как я уже говорила, я сотрудничала с Supports/Surfaces, которые были сторонниками абстрактной живописи и критично воспринимали концептуальное искусство с его отказом от традиционных художественных практик. Но, на мой взгляд, они были ближе всего именно к концептуализму в своем стремлении к деконструкции произведения — и в этом не так далеко отстояли от американских художников.

Начало 1970-х годов было отмечено засильем фигуративной живописи, очень политизированной и близкой к поп-арту. Это движение получило название «нарративная фигурация» (figuration narrative). Очень популярен был новый реализм (nouveau réalisme) в лице Ива Кляйна (его уже не было в живых, но его работы были широко признаны), а также Сезара, Армана и других.

Катрин Милле во Флоренции. 1979© Jacques Henric

Катрин Милле во Флоренции. 1979© Jacques Henric— Что мотивировало вас на создание журнала Art Press в 1972 году?

— На тот момент я уже не сотрудничала с Les Lettres françaises и писала для ежемесячника L'Art Vivant, который издавался галереей Maeght и был очень влиятельным. Я была сильно увлечена Supports/Surfaces и концептуалистами и поняла, что пора создавать собственный журнал, где я могла бы писать об этом искусстве. Благодаря художникам из Supports/Surfaces я познакомилась с американской живописной традицией. Эти вещи во Франции почти не выставлялись и воспринимались в штыки — как и многое, что приходило с того берега Атлантики. Между Парижем и Нью-Йорком велась борьба за первенство в мире искусства, а я очень интересовалась именно американским контекстом. Мы хотели открыть для французов искусство из Америки, о котором здесь имелись слабые представления, и подчеркнуть культурную связь между Европой и США. Эта идея и лежала в основе журнала. Само название Art Press мы писали по-английски. Французский вариант выглядел бы как Art Presse.

— Ваш журнал был и остается финансово независимым — как вам удалось этого добиться?

— Ответ один — и очень простой: за счет суровой экономии. В Art Press низкие зарплаты, символические гонорары. Сотрудничая с нами, денег не заработаешь, и, к сожалению, это единственный способ оставаться независимым изданием. Из-за эпидемии, карантина и последовавшего за ними экономического кризиса мы переживаем невероятно сложный период. Наш случай в сфере массмедиа исключительный. За последние годы почти все издания о культуре перекупили большие издательские дома и фонды вроде Louis Vuitton. Наша сильная сторона — репутация. Мы предоставляем авторам возможность публиковать пространные, аналитические и очень критические тексты, и авторы могут рассчитывать на большую свободу высказывания.

— Журнал существует почти пять десятилетий. Как, на ваш взгляд, менялись роль и значение арт-критики и фигуры критика в мире искусства?

— Роль критики за последние пятьдесят лет изменилась фундаментальным образом. Когда Art Press только возник, мы видели себя своего рода бойцами. Каждый критик фокусировался на тенденциях, которые его или ее интересовали, и становился их рупором и глашатаем. Пьер Рестани был рупором новых реалистов, Жеральд Гассьо-Талабо — рупором нарративной фигурации, а я была представительницей Supports/Surfaces, концептуализма и некоторых других направлений. В какой-то момент современное искусство пережило настоящий бум, в том числе и в массмедиа. Ярмарки и музеи стали набирать популярность и привлекать публику. С развитием рынка ценность искусства стала определяться финансовой стоимостью: работы приобретают как выгодный способ инвестиций. Это приводит к невероятной подмене понятий. Как определить ценность искусства сегодня, какими критериями руководствоваться? Смысл нашей работы я вижу в том, чтобы прояснять и комментировать эту ситуацию. Брать на себя риск говорить: этот художник — звезда, но он ничего собой не представляет. Телевизионные кабельные каналы часто кодируются, и, чтобы увидеть четкую картинку, нужен дешифратор. Критик и является сегодня таким дешифратором, позволяющим рассмотреть изображение более ясно.

Катрин Милле. «Современное искусство Франции»

Катрин Милле. «Современное искусство Франции»— Среди авторов журнала были Ролан Барт, Жак Лакан и другие мыслители, чьи работы легли в основу философии и культуры постмодерна. И вы сами были куратором выставки Baroques 81 (1981), посвященной этим тенденциям. Нет ли ощущения, что сегодня парадигма постмодерна подошла к своему тупику и переживает кризис?

— На этот вопрос не ответишь с ходу, потому что определений постмодернизма, в отличие от предшествовавшего ему модернизма, существует огромное множество. Когда о постмодернизме заговорили в архитектуре, под ним понимали не то же самое, что в искусстве. Но я бы сказала, что, на мой взгляд, между постмодернизмом и модернизмом нет существенного противоречия. То, что сегодня зовется постмодернизмом, стало логичным завершением и конечной реализацией модернизма. Те авторы, чьи работы сегодня принадлежат к классике art moderne, мечтали о том, чтобы эстетика, которую они защищали, меняла мир и повседневную жизнь людей. Но я и представители моего поколения — мы наблюдали встречу идеологии авангарда с массовой культурой в 1960-е годы. Эстетика, сегодня именуемая дизайном, стала по-настоящему массовой. Вспомнить хотя бы крупные журналы, выходившие в Париже и публиковавшие рекламу в стиле оп-арта. С другой стороны, постмодернизм часто определяют через эклектизм, но и модерность была в свое время эклектичной до предела.

Все это очень интересовало меня, когда я работала над своей книгой «Современное искусство Франции», которая впервые вышла в 1987 году. Представьте себе, что есть два художника, один из которых занимается концептуальным искусством, а другой пишет абстрактные картины. Их можно с уверенностью назвать современными, но сами они осмысляют себя в категориях «модернизма» и «авангарда»…

В 1980-е годы я много писала о немецком живописце Йорге Иммендорфе. Он наследовал традиции модернизма, но не той, что представлена Мондрианом и Малевичем, а был связан с немецким экспрессионизмом (Георг Гросс, Макс Бекман и так далее). Эти траектории модернизма развивались параллельно. К 1980-м годам, от которых отсчитывают постмодернизм, широкая публика и профессионалы смирились с одновременным присутствием этих течений в публичном поле, хотя раньше, если вы защищали абстракцию, вы должны были по умолчанию отказывать фигуративной живописи в праве быть современной.

Я, конечно, сильно упрощаю картину, но различие между первым и вторым направлениями состояло именно в признании, которое современность приписывала различным эстетикам. И если сегодня то, что называется постмодерном, начинает терять актуальность, то происходит это потому, что в определенном смысле мы наблюдаем возврат к модернизму со всем его эклектизмом, который изначально был в нем заложен и который в нем упорно отказывались разглядеть.

— Вы были куратором Парижской биеннале с 1971 по 1977 год. Как бы вы описали эволюцию современного французского искусства, которую наблюдали в те годы?

— Когда я стала куратором биеннале в первый раз, то набрала молодых искусствоведов, каждый из которых отвечал на выставке за свою секцию: гиперреалистическая живопись, мейл-арт, концептуальное искусство… Моим соратником в последнем разделе стал Альфер Пакман, в 2000 году назначенный директором Центра Помпиду. В последующие годы, когда я все еще была куратором биеннале, ее структура изменилась, и у нее возник международный комитет с представителями из Японии, Америки, Германии, Аргентины и других государств. Всего десять человек, каждый из которых предлагал художников из своей страны. Для меня это был невероятный шанс познакомиться с международным контекстом. Многих авторов я узнала именно благодаря этому проекту.

— Вы знали что-нибудь в те годы о неофициальном советском искусстве и русском авангарде? На знаменитой выставке «Париж — Москва. 1900–1930» были показаны произведения авангарда, которые почти не экспонировались на Западе после войны. Как эта выставка воспринималась вами тогда?

— Если говорить о неофициальном искусстве, в Art Press мы публиковали досье запрещенных или цензурированных выставок, проходивших в Советском Союзе, печатали статьи о художниках-диссидентах. Я тесно общалась со Львом Нусбергом, от которого приходило много информации. Мы активно занимались этой темой: у нас были материалы о Солженицыне, мы знали представителей интеллигенции, приехавших из СССР в Париж. Многие французские интеллектуалы были коммунистами, но в эти годы марксизм подвергался ревизии. Возникло движение «новых философов» (nouveaux philosophes), самым известным представителем которого был Бернар-Анри Леви. Молодое поколение, воспитанное в духе марксизма марксистскими же профессорами, после мая 1968 года поставило его идеологию под вопрос и заняло по отношению к нему критическую позицию, что подталкивало заводить знакомства с диссидентами, заводить через них новые контакты... Публикаций на эту тему существовало множество. Эти процессы были органичной частью французской культуры тех лет.

Что касается выставки «Париж — Москва», мы были настроены к ней очень критично. Я хорошо знала ее главного куратора Понтюса Хюльтена и понимала, на какие уступки ему пришлось пойти и с какими ограничениями смириться, чтобы выставка состоялась. Я признавала, что эта выставка была важной, но нам в Art Press хотелось представить и критическую точку зрения. В каталоге были воспроизведены фотографии, на которых были вымараны фигуры репрессированных. Мы не могли это игнорировать и позволить подобным вещам остаться за кадром.

Надо сказать, исторический авангард в Париже на тот момент был относительно известен. Малевича и Лисицкого мы знали по выставкам в галерее Жана Шовлена, не говоря уже о собрании Городского музея Амстердама. Западные искусствоведы тоже писали об этом периоде.

— Вы — автор не только работ о современном искусстве, но и книг автобиографического характера. Почему вы обратились к этому типу письма?

— Я думаю, что любой пишущий человек, журналист или критик, движим, в первую очередь, желанием писать. Литературные тексты, рассказы, стихи — что угодно. И журналистами эти люди становятся по случайности. Я начала писать, когда была молодой. Свою автобиографическую книгу «Сексуальная жизнь Катрин М.» я написала опять же по чистой случайности: предложение исходило от издателя. Я сразу поняла, что я не романист и неспособна написать историю с нуля. Вероятно, сказался опыт критика: намного органичнее для меня было изложить реальные события настолько точно, насколько это возможно. В предисловии к «Исповеди» Жан-Жак Руссо писал: «Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы — и этим человеком буду я». В книге я стремилась как можно реалистичнее описать женскую сексуальность, отталкиваясь от собственного примера.

© Éditions Points

© Éditions Points— Какова была ее рецепция во Франции — ее критиковали или принимали восторженно?

— Книга имела невероятный коммерческий успех и стала бестселлером, рецензии были благосклонными. Были и те, кто отреагировал негативно. Например, Жан Бодрийяр написал о ней весьма насмешливую статью. Парадоксально, но наиболее критически высказались авторы-мужчины не пуританских, а либертарианских взглядов, которые восприняли книгу в штыки именно потому, что ее написала женщина. Как будто я посягнула на философию, закрепленную исключительно за ними.

Катрин Милле и Рем Колхас. 2014© Катрин Милле

Катрин Милле и Рем Колхас. 2014© Катрин Милле— Вы были в числе подписанток открытого письма, опубликованного в газете Le Monde и критиковавшего движение #MeToo. Ваша критика была направлена против крайностей движения, которые, по вашим словам, привели к возлаганию обвинений на людей без каких-либо разбирательств, а также породили требования цензуры: снять работы в музеях, не показывать определенных фильмов и пр. Вы комментировали эту ситуацию бессчетное количество раз, но мне все же хотелось бы попросить вас подробнее рассказать о вашей позиции и взглядах. И как быть с тем обстоятельством, что насилие в отношении женщин существует, масштабы его огромны, тысячи женщин переживают его каждый день и во многом именно благодаря #MeToo мы узнали о множестве его ужасающих примеров?

— Один из принципиальных аргументов, изложенных нами в тексте, заключался в том, что призыв к справедливости, исходивший от участниц движения, еще сильнее закрепощал женщин в роли жертв. Одна из бурно обсуждаемых тем сегодня — поведение мужчин в метро, которые в манере флирта прикасаются к женщинам: по-французски мы это зовем gestes déplacées («неуместные жесты»). Многие женщины, с которыми такое случалось, находили в себе силы обернуться и дать пощечину либо громко попросить немедленно это прекратить. Я сама поступала так же, когда сталкивалась с подобным. Обычно таким людям это неприятно, и они ретируются. Согласно логике #MeToo, женщине в этой ситуации стоило бы найти полицейского и сдать ему нарушителя. То есть искать защиту и признать, что в этих условиях она неспособна защитить себя.

В случае, когда речь идет о насилии, надо обратиться в полицию и инициировать разбирательство. И тем, на кого возлагаются обвинения, тоже дать возможность защищаться. Чего не происходит в социальных сетях, где никто не слушает аргументы. Во Франции было много случаев, когда мужчины, о которых писали в Facebook, оспаривали обвинения и отвоевывали право на разбирательство, будучи уверенными, что за ними нет вины.

Я признаю, что благодаря движению #MeToo в очередной раз всплыли на поверхность вопиющие случаи насилия, жертвами которого были женщины, и оно делает общество более чувствительным к этим вопросам. Но движение дошло до того эксцесса, когда насилие как серьезное преступление ставится в один ряд с gestes déplacées и другими примерами неуважительного поведения.

© «Лимбус Пресс»

© «Лимбус Пресс»— Вы также говорили о цензуре...

— …и считаю, что это настоящая катастрофа. И это заметно не только в #MeToo, но и во многих социальных движениях правозащитного толка. Эти движения, которые я и люди моего поколения всегда стремились поддерживать, сегодня выдвигают требования цензуры и становятся все более репрессивными. Мой друг художник Эрве Ди Роза недавно столкнулся с обвинениями в расизме за то, что изобразил фигуру африканца с большим ртом. Он и белых людей рисует в такой же манере, его стиль рисования близок к карикатуре. Но антирасистское движение требовало уничтожить его картину. Подобные движения много лет выдвигали справедливые требования, которые были отчасти удовлетворены. Я не считаю, что французское общество расистское, хотя кто-то готов будет на этом настаивать. Расизм во Франции существует, но это не повод объявлять расистской целую страну. Есть закон, который защищает и мужчин, и женщин, и белых, и черных. Перед ним все равны. Но сегодня описанные мной движения встают на позицию тех, кто когда-то требовал цензуры и ограничивал свободу высказывания. Когда я сталкивалась с подобным, всегда выступала против, потому что для меня это неприемлемо.

Автор выражает благодарность Григорию Архипову за помощь в подготовке интервью.

Примечание Кольты: чтобы самостоятельно оценить, насколько работа Эрве Ди Роза эксплуатирует расистские стереотипы, отсылаем читателя к известной фотосерии Давида Левенталя «Blackface» (1995–1998), запечатлевшей типичные образы блэкфейса в массовой культуре 1920-х — 1960-х годов. Напомним, что фреска Ди Роза была создана в 1991 году для Национальной ассамблеи к годовщине французского аболиционизма.

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика

9 августа 202339075 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор «Таких дел» о том, как взбивать сметану в масло, писать о людях вне зависимости от их ошибок, бороться за «глубинного» читателя и работать там, где очень трудно, но необходимо

12 июля 202368050 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор «Верстки» о новой философии дистрибуции, опорных точках своей редакционной политики, механизмах успеха и о том, как просто ощутить свою миссию

19 июня 202348369 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияГлавный редактор телеканала «Дождь» о том, как делать репортажи из России, не находясь в России, о редакции как общине и о неподчинении императивам

7 июня 202340158 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор Ксении Лученко с известным медиааналитиком о жизни и проблемах эмигрантских медиа. И старт нового проекта Кольты «Журналистика: ревизия»

29 мая 202362143 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиПятичасовой разговор Елены Ковальской, Нади Плунгян, Юрия Сапрыкина и Александра Иванова о том, почему сегодня необходимо быть в России. Разговор ведут Михаил Ратгауз и Екатерина Вахрамцева

14 марта 202396682 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВторая часть большого, пятичасового, разговора между Юрием Сапрыкиным, Александром Ивановым, Надей Плунгян, Еленой Ковальской, Екатериной Вахрамцевой и Михаилом Ратгаузом

14 марта 2023107055 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиАрнольд Хачатуров и Сергей Машуков поговорили с историком анархизма о судьбах горизонтальной идеи в последние два столетия

21 февраля 202341603 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСоциолог Любовь Чернышева изучала питерские квартиры-коммуны. Мария Мускевич узнала, какие достижения и ошибки можно обнаружить в этом опыте для активистских инициатив

13 февраля 202310630 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные объединения — это не только розы, очень часто это вполне ощутимые тернии. И к ним лучше быть готовым

10 февраля 202312482 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202312561 Colta Specials

Colta Specials