Colta Specials

Colta SpecialsБез будущего

Аркадий Давидович в своем доме-музее афористики© Андрей Архипов / riavrn.ru

Аркадий Давидович в своем доме-музее афористики© Андрей Архипов / riavrn.ruС 3 марта по 14 апреля в Воронежском центре современного искусства проходит выставка «Великий гений всех времен и народов Аркадий Давидович, или Воронежский романтический концептуалист». Творчество Давидовича известно за пределами Воронежа благодаря популярному YouTube-каналу [1] и мему «Ты втираешь мне какую-то дичь». Аркадий провел 60 лет на улицах Воронежа, занимаясь трудноопределяемой деятельностью, которая, по мнению инициатора выставки Арсения Жиляева, больше всего походит на практики восточноевропейского концептуализма. Специально для COLTA.RU Таня Данилевская побеседовала с руководителем Института овладения временем о методах и приемах его кураторско-художнических проектов.

Таня Данилевская: Арсений, ты часто работаешь с медиумом музея, точнее, ретроспективными музеями будущего. В проектах «М.И.Р.: новые пути в сторону объектов» и «Великий гений всех времен и народов...» музей дан зрителю через взгляд из потенциального будущего. В то же время с точки зрения музейно-кураторской практики А. Федорова-Давыдова выставка — это репрезентация «не вещей, а процессов», позволяющая пролетариату осознать искусство как оружие борьбы. Чему могут научить зрителя такие ретроспективные музеи? И как в твоих проектах реализуются принципы «экспериментальной марксистской экспозиции»?

Фрагменты экспозиции «Великий гений всех времен и народов Аркадий Давидович, или Воронежский романтический концептуалист»

© Сергей Горшков

Арсений Жиляев: Обе выставки, которые ты упоминаешь, связаны с осмыслением практик нехудожественных музеев и созданы в русле авангардной музеологии. Идея ретрофутуристической перспективы возникла в 2009 году, когда я сделал свой первый проект с выставкой в качестве медиума «Новый музей революции». Зритель попадал в вымышленный музей в потенциальном будущем, возникший после того, как человечество нашло способ обеспечить социальную справедливость и решить экологические проблемы (сюжет развивался вокруг анархо-примитивизма и трансформации древесины в качестве материала). Мне хотелось придумать удобный для себя способ работы, который позволил бы адекватно соединить нарратив и объекты. А опосредование будущим, как в прозе Андрея Платонова, давало дистанцию по отношению к настоящему, позволяло отстраняться от него и показывать то, что скрыто в случае с более тривиальным «реалистическим изображением». Порой даже для советского марксиста Михаила Лифшица научная фантастика могла быть более реалистичной, чем кондовый, потерявший связь с актуальными процессами плакатный вариант социалистического реализма.

Если говорить о второй части твоего вопроса, не могу сказать, что в советской музеологии акценты были смещены в сторону процессов. Скорее, после революции исчерпала себя схема «вульгарно-материалистического» музея с объектами-фетишами. Его безжалостной критике посвящены первые дебаты на тему музея после революции на страницах футуристской газеты «Искусство коммуны», куда писали Пунин, Брик, Малевич и др. Все искали новых, более подвижных, отзывчивых схем экспозиции. Для марксистски ориентированных деятелей культуры отказ от материальности объекта не мог считаться удовлетворительным, хотя материальность эта понималась как часть сложного диалектического процесса.

Порой даже для советского марксиста Михаила Лифшица научная фантастика могла быть более реалистичной, чем кондовый, потерявший связь с актуальными процессами плакатный вариант социалистического реализма.

Данилевская: Прием, который ты используешь в нарративе многих своих выставок, в одном из пресс-релизов обозначен как парафикция (или parafiction). К нему, на мой взгляд, напрасно не обращаются в русскоязычной литературе. В английском языке fiction означает «истории о выдуманных людях и событиях» и «что-то неправдивое и нереальное». В русском (в том числе и искусствоведческом) языке для означивания подобных приемов, скорее, используют гораздо более оценочные термины «мистификация», «фантасмагория», «пародия». Американский историк искусства Кэрри Ламберт-Битти в своей статье в October «Выдуманное: парафикция и правдоподобие» пишет о парафикции как приеме, использующем зазор между фактом и вымыслом для политических целей в современном искусстве. Так, рассматривая работу художника Майкла Блама на IX Стамбульской биеннале, работы группы Yes Men и др., Ламберт-Битти приходит к выводу, что парафикция — это прием, выстраивающий выдуманные нарративы и работающий на использовании ожиданий или веры зрителей, целью которого является достижение желаемого политического эффекта. Какие цели ты вкладываешь в свои выдуманные организации: РКК ЯХВ, Церковь Челябинского метеорита и др. [2]?

Аркадий Давидович в своем доме-музее афористики© Андрей Архипов / riavrn.ru

Аркадий Давидович в своем доме-музее афористики© Андрей Архипов / riavrn.ruЖиляев: Мы с коллегами из Центра экспериментальной музеологии собирались издавать небольшую книжку Ламберт-Битти. Надеюсь, она выйдет. Мой интерес к парафикции — следствие интереса к музею, о самом термине мне стало известно чуть позже. В 2012 году для венецианской выставки Кати Чучалиной я сделал проект «Зори грядущего». В выставочном пространстве на первом этаже палаццо, которое арендовал для своих проектов фонд V-A-C, мы открыли настоящую прачечную. Ограничения на очистку сточных вод и политика Берлускони привели к тому, что в районе Джудекка прачечных не было вообще. Местные жители были очень довольны открытием прачечной, о ее работе писала местная пресса, хотя профессиональная критика работу не приняла и не поняла.

Проект имел два уровня. Мы расклеили по городу и на входных дверях рекламные флаеры с адресом прачечной и с призывами против искусства. На них был дан адрес сайта «Зорь грядущего», где все желающие могли прочитать манифест и вступить в ряды этой вымышленной организации. Ее цель была довольно простой — брать деньги из индустрии искусства и пускать их на социальные проекты.

Это была и самоирония над вечно неудовлетворенными политическими амбициями художников. Партисипативное искусство ругали за растворение в социальном поле без остатка — здесь все искусство редуцировалось до прачечной, воплощающей тупик социального поворота 1990-х — 2000-х. С другой стороны, в России даже и этого не было. А желание оккупировать музеи вместо банков вскоре поставит в тупик и западных активистов, то есть борьба между жизнью и искусством внутри самого искусства имеет сложную логику. Несмотря на то что «Зори грядущего» выглядят как формалистская критика партисипативного искусства, его фиктивность была ближе к жизни, чем сама жизнь.

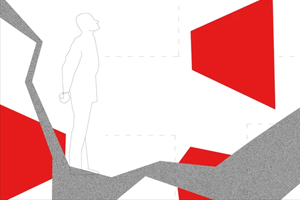

Арсений Жиляев. Зори грядущего. Общий вид проекта и листовка

А в РКК ЯХВ и Церкви Челябинского метеорита акцент был смещен в сторону воображения. За ними почти не стояло ничего реального, кроме историй. Здесь больше можно говорить об общности методологии, а не целей.

Данилевская: Остраняющая персонажная речь — частый прием в parafiction. В таком случае голос выдуманного Василия Бойко из проекта «Спаси свет!» отличается от голосов его собратьев по музеефикации В. Путина и А. Давидовича?

Арсений Жиляев. Фрагменты инсталляции «Спаси свет!»: «Светопись» Василия Бойко и «Разговорченные Череп» из архива Василия Бойко

© Courtesy V-A-C Foundation

Жиляев: Каждый из них накладывает свои методологические ограничения. Бойко — это персонаж, прообразом которого послужил херсонский поэт-авангардист Василиск Гнедов, автор «Поэмы конца». Я искал подходящего мне по сюжету исторического деятеля. В идеале это должен был быть поэт, который был репрессирован, выжил и продолжил свою деятельность после заключения. Внутри проекта к его истории я добавил тюремное увлечение «светописью» — Бойко у меня делал геометрические кресты на мешковине солнечным светом из окна тюремной камеры.

Случай с Путиным, хотя и имеет под собой реального референта, по понятным причинам отличается. В фокусе были потенциальное будущее и пересечения между деятельностью президента и художественной активностью. Можно найти много параллелей между отечественными перформансами 90-х, особенно Олега Кулика, и отдельными событиями из жизни Путина. Вспомните хотя бы любовь к собакам или полеты со стерхами. А методологически эта модель близка к жесту Бориса Гройса и его интерпретации сталинского проекта как продолжения исторического авангарда. С той поправкой, как заметил сам Борис, что Сталин был, скорее, архитектором, производственником, который оставался всегда за сценой, а Путин, напротив, при всей скрытности любит быть в центре внимания, он перформансист.

В Воронеже в советские годы и вплоть до второй половины 90-х не было неофициального искусства, а если бы и было, не факт, что Аркадий Давидович к нему стремился: он слишком нарциссичен для этого.

Модель Давидовича в каком-то смысле могла бы объединить первые две. Здесь есть работа с реальным авангардистом и его наследием, к которому добавляются какие-то части вроде нейросети, есть и ретроактивная работа по переинтерпретации отдельных событий в качестве произведений искусства; Давидович сам много работал с апроприацией и персонажностью. Выставка в Воронеже лишь усиливает те тенденции, которые и без того были в его творчестве. Уже внутри YouTube-канала он сам выступает как персонаж. Иногда для самого себя, иногда для Кирилла Савельева и Романа Дмитриева, которые открыли Давидовича для русского интернета, когда начали снимать в своих фильмах. Просто раньше Аркадий Филиппович находился в плоскости литературы или интернет-культуры, а сейчас попал на территорию современного искусства, где все его ипостаси выглядят наиболее органично.

Данилевская: Когда началось твое сотрудничество с Аркадием Давидовичем, только ленивый не сравнивал этот проект с выставкой Яна Гинзбурга «Механический жук». Ян в итоге не только перевписал имя забытого концептуалиста в историю искусств, но и переписал свою собственную фамилию. Не видна ли здесь эдипальная подоплека? Или, наоборот, она кажется тебе чуть ли не жертвенной?

Tomislav Gotovac Institute, Загреб

© Арсений Жиляев

Жиляев: Идея проекта о Давидовиче пришла мне в голову после посещения в Загребе дома-музея Томислава Готоваца — одной из важнейших фигур югославского авангарда второй половины XX века. Вплоть до смерти в 2010 году он воспринимался как городской сумасшедший. Потом буквально за несколько лет пришло международное признание. Готовац прославился своими абсурдистскими городскими интервенциями вроде появлений в обнаженном виде и целования асфальта с восклицанием «Я люблю тебя, Загреб». Это он посоветовал Марине Абрамович забросить живопись и начать работать с перформансом. В своей квартире художник соорудил вариант Merzbau, писал на стенах, собирал всякий хлам — в общем, занимался тем же самым, что и Давидович, который с 70-х живет в тотальной инсталляции под названием «Музей афористики», созданной в комнате в коммуналке.

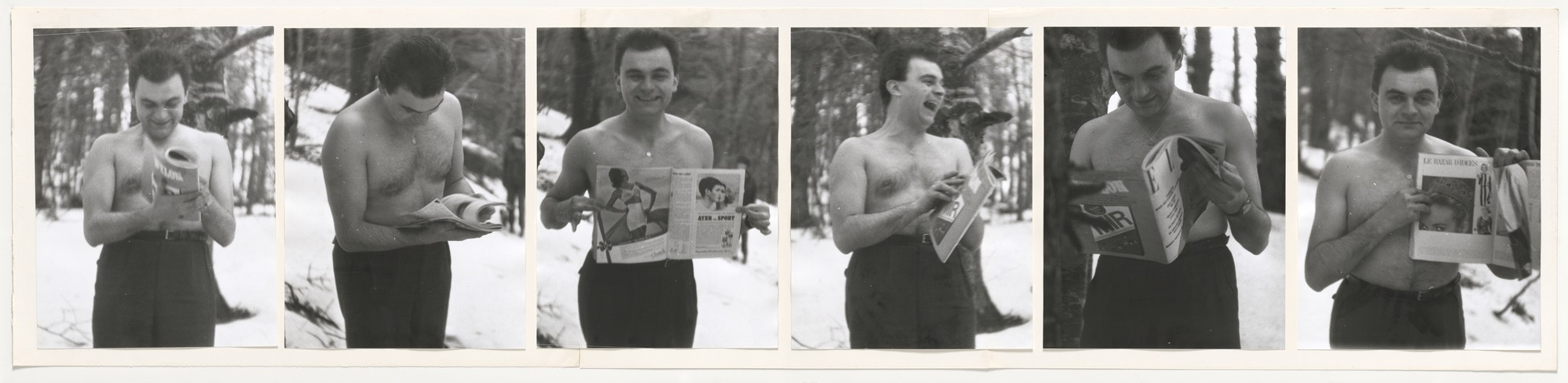

Томислав Готовац. Показывание Эль. 1962. Шесть желатиновых серебряных принтов. Музей современного искусства, Нью-Йорк© Committee on Photography Fund

Томислав Готовац. Показывание Эль. 1962. Шесть желатиновых серебряных принтов. Музей современного искусства, Нью-Йорк© Committee on Photography FundНе имея доступа к московским и европейским коллегам, Давидович выработал творческий метод, который повторяет открытия концептуального и перформативного искусства. При этом из-за отсутствия инфраструктуры, понятных механизмов музеефикации, кураторов, арт-критиков, в конце концов, отсутствия внятного нарратива развития истории отечественного искусства мы предпочитаем жить в мире, где жительница Нью-Йорка Марина Абрамович нам ближе и понятнее, чем живущий в 10 минутах ходьбы от Воронежского ЦСИ Аркадий Давидович.

Если вернуться к проекту Яна, то соглашусь: между Иосифом Гинзбургом и Аркадием Давидовичем действительно есть параллели. Вообще тема с афоризмами часто встречается у поколения советских людей, творивших в 60-е — 70-е (вспомним Комара и Меламида). Если смотреть на детали, у всех этих фигур особые пути: Гинзбург был отвергнут, как говорит Ян, как официальным, так и неофициальным искусством, был в общем-то трагической фигурой. Давидович же — трикстер. Он тоже потерпел крах как официальный писатель, но смог найти способ печататься еще в советские годы, подписываясь героями интеллигенции вроде Хемингуэя, проникал даже в крупные издания, такие, как «Крокодил». Затем Давидович стал известен в качестве воронежского «городского сумасшедшего», а в дальнейшем благодаря съемкам в фильме Романа Дмитриева и Кирилла Савельева «Гомункул» приобрел славу одной из отечественных YouTube-звезд.

В Воронеже в советские годы и вплоть до второй половины 90-х не было неофициального искусства, а если бы и было, не факт, что Давидович к нему стремился. Он слишком нарциссичен для этого — или, выражаясь словами московских концептуалистов, он «колобок», вечный «двойной агент». Его история взаимодействия с другими художниками — будь то Борис Юхананов, учившийся в Воронеже и сыгравший в личной жизни Аркадия Филипповича большую роль, или молодое поколение — это всегда лишь эпизоды становления личного мифа «гения всех времен и народов». В лучшем случае — его персонажи.

Московские дневники. Фрагмент инсталляции

© МоАА, Берлин

По поводу эдипального мне сложно говорить, лучше спросить у Глеба Напреенко, который написал психоаналитическую интерпретацию творчества Яна Гинзбурга. Жест Яна, на мой взгляд, следует практикам работы с персонажами, принятой у московского концептуализма. Хотя он материализует ее, нарушая священное правило «незалипания». Если расширить контекст, можно провести параллели с, казалось бы, далекой от этой истории группой «Война», которая все свои акции прямого действия всегда вписывала в былинный нарратив, имитирующий повествование, близкое к бреду медгерменевтов или творчеству Сорокина. Они тоже стали персонажами для самих себя, залипли в качестве Вора, Козы, Лени Е∗нутого и др. Так что, скорее, здесь последовательное развитие определенного типа художественной стратегии.

Данилевская: Ламберт-Битти цитирует Рансьера, обращающегося к теории речевых актов, и сравнивает parafiction с речевым актом, чей эффект мерцает между успешностью и неуспешностью. Зрители вроде бы на время поверили, а вроде бы и нет. По-твоему, какова позиция зрителя в проектах parafiction: блаженно не ведающий, обладающий привилегией знания? Как работает разделение чувственного в таких проектах?

Десакрализация церковного искусства во многом была работой на два фронта: следующий шаг — осуществить операцию расколдовывания по отношению к фетишам современного искусства.

Жиляев: В этом вопросе я всегда был на стороне Годара, который как-то сформулировал принцип работы на два фронта. Это подразумевает, с одной стороны, профессиональную честность художника по отношению к качеству своей работы, с другой — открытость политической и социальной повестке, где эта работа возникает и взаимодействует со зрителем.

Схожую логику можно найти в проектах Музея американского искусства (МоАА) в Берлине. Они могут внешне абсолютно не отличаться от исторических выставок в нью-йоркском МoМА, но при этом на втором уровне работать с ними как с материалом для de-art'изации искусства, превращая его в экспонат этнографического музея.

Фрагмент инсталляции МоАА, показанной в рамках выставки «Московские дневники»

Фрагмент инсталляции МоАА, показанной в рамках выставки «Московские дневники»Икона Рублева, которая висит в Третьяковской галерее, выглядит точь-в-точь как икона Рублева в храме: даже внутри галереи верующие люди могут относиться к ней как к сакральному объекту. Однако в музее она приобретает дополнительное измерение, связанное с историей искусства. Десакрализация церковного искусства во многом была работой на два фронта: следующий шаг — осуществить операцию расколдовывания по отношению к фетишам современного искусства.

Данилевская: Без вопроса об этике не обойтись. До какой степени можно «обманывать» на выставке, каким бы невинным ни казался обман по сравнению с «постправдой» СМИ, коммодификацией фактов в науке, легитимизирующей себя через показатели эффективности рекламой и т.п.? Или в эстетическом режиме правда — это процесс?

Жиляев: Мне приходилось встречаться с этической критикой, связанной с неравным положением подготовленного и наивного зрителей в проектах, работающих с (пара)фиктивностью и апроприацией. В свое время я спросил об этом у бывшего югославского художника Горана Джорджевича — он стоял у истоков искусства апроприации и прямо или косвенно повлиял на группы IRWIN, Laibach, NSK и др. Он ответил, что сталкивался с недовольством по поводу недостаточной прозрачности «второго фронта» для неподготовленного зрителя.

Для Джорджевича, который мыслил научно, такие возражения были неприемлемы. Приведу цитату из его письма: «Однажды посетитель раскритиковал мой плакат как элитарный, потому что он не мог его понять. Плакат был основан на моей статье (о проекциях в 2, 4, 5... n измерениях), опубликованной прежде в математическом журнале. Я спросил посетителя: почему тогда он не считает эту же работу в математическом журнале элитарной, хотя и там ее тоже не понимает? И почему он или любой посетитель ожидает мгновенно понять все показанное в галерее? Часто выставленные работы являются результатом многолетнего труда и “вложенного” в них опыта. Почему кто-то ожидает, что поймет это немедленно, когда он или она входит в галерею? Представьте наивного зрителя, который не знает, что такое живопись, искусство или выставка. И вот однажды по чистой случайности такой зритель входит в галерею, где открылась выставка обычных пейзажных картин. Каким будет его впечатление от увиденного?»

Глупо предъявлять математической формуле или научной статье претензии в недостаточном демократизме и отсутствии освободительных интенций. Наверное, каждый знает, что E = mc2, но вряд ли каждый сможет сделать из этого факта выводы профессионального физика или изобрести на его основе космический аппарат.

[1] Канал Аркадия Давидовича Ar_Davidovich ведут Роман Дмитриев и Кирилл Савельев.

[2] РКК ЯХВ — ракетно-космическая корпорация «Я хочу верить»: на посвященной Николаю Федорову «Мемориальной выставке» (Воронежский ЦСИ, 2014 г.), на выставках на Винзаводе и в Casa dei Tre Oci она фигурировала как корпорация, предлагающая услуги по обеспечению бессмертия. Церковь Челябинского метеорита — невыдуманная институция, апроприированная для проекта «М.И.Р.: новые пути в сторону объектов» (Kadist, 2014 г.).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 202239015 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 202255264 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202235900 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 202282993 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202249397 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202236674 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали