В Мультимедиа Арт Музее до 3 февраля открыта выставка Виктора Пивоварова «Московский альбом». Известные и неизвестные графические серии — альбомы «Действующие лица» (1996), «Если» (1995) и «Флоренция» (2005—2010) — примыкают к новому живописному циклу «Москва, Москва!» (2017). Картины, написанные на холстах и гофрокартонах, посвящены московскому мифу 1970-х: их дополняет аудиоинсталляция с голосами Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского, Юрия Лотмана, Сергея Аверинцева, Юрия Мамлеева и Генриха Сапгира. Сегодня, в свой день рождения, художник рассказал COLTA.RU не только о московском цикле, но и о своем восприятии распада модернистской эпохи, соцреализме, недавних полотнах Ильи Кабакова и своей работе в Детгизе.

— Ваша выставка посвящена московскому кругу семидесятых годов, а я зайду с первых послевоенных лет, которые в вашей поэтике кажутся некой точкой отсчета — хотя бы в этих образах зимней бедности, которых много на выставке. Вы долго существовали и даже сформировались на фоне потока советской картины. Какое место в вашей памяти о сороковых-пятидесятых занимает официальное советское искусство?

— Я себя с ним… Нет, не соотносил и не соотношу никак. Допустим, я способен на это взглянуть как на историческое явление тоталитарного строя. Но, откровенно говоря, это искусство вызывает страшную скуку.

Можно, конечно, находить в этом какой-то интерес, если в этом копаться, и нет такого предмета в принципе, который был бы неинтересен. Но мне не хочется. В прошлый свой приезд я пошел в Третьяковку на Крымском. А там так устроено, что если попадаешь в залы советского искусства, то ты не можешь из них ускользнуть, ни вернуться не можешь, ничего... Ты должен идти и идти вперед, чтобы пройти до конца этот страшный лабиринт. Это просто какой-то Кносский дворец! И, вы знаете, мне стало просто самым настоящим образом плохо. Физически плохо. Слава Богу, я был с Миленой.

Я закрыл глаза и попросил ее, чтобы она вела меня… как слепца... Только так я и вышел из этих залов…

© Андрей Стекачев

© Андрей Стекачев— А на какой точке вы уже не смогли воспринимать?

— Там висел этот суровый стиль… все эти бесконечные художники советские, ужасно…

— Если вы дошли до сурового стиля, то вы довольно много прошли, получается, прошли всю экспозицию тридцатых годов.

— В этом лабиринте уже послевоенное искусство в основном. Это невыносимо.

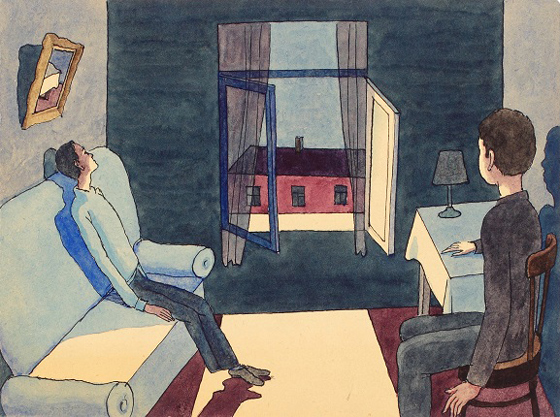

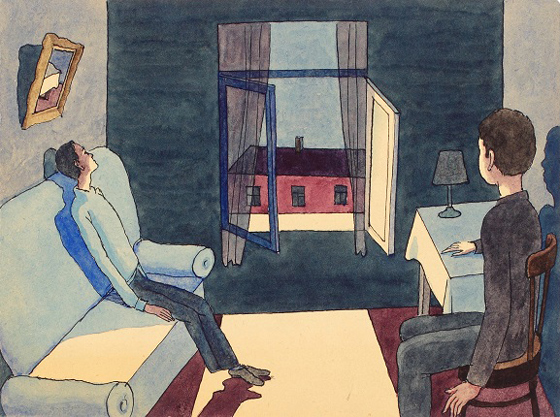

Виктор Пивоваров. Последний экзистенциалист. Деталь. Гофрокартон, масло. 2017 / Виктор Пивоваров. Из альбома «Действующие лица». Бумага, акварель, тушь, белила. 1996. Частное собрание

© Надя Плунгян

— А как оно воспринималось в начале пятидесятых?

— Если говорить о ранней молодости, ничего другого как бы и не было. Естественно, я ходил на все эти советские выставки. Помню, например, что знаменитые картины Хмелько и подобных художников — Сталин на каком-то крейсере или еще что-то — они еще были мокрые, это были только что оконченные, буквально свежие вещи. По незрелости мне страшно все это нравилось. Даже иногда споры возникали, и я защищал эту живопись. Но, конечно, просто от детской глупости и абсолютного незнания. Это изменилось, когда я стал учить историю искусства, стал копаться в библиотеках, когда наткнулся на «Пространство Эвклида» Петрова-Водкина, имени которого никто из профессоров художественного училища, куда я поступил, не слышал. Можете себе представить? Или, допустим, в каком-то 1954 году в газете «Правда» я обнаружил некролог — совсем маленький, — что умер знаменитый французский художник Анри Матисс. Я стал спрашивать учителей: они тоже не знали, кто это такой. Или специально не говорили. Боялись, не знаю… все может быть.

Михаил Хмелько. Съезд строителей коммунизма. 1960

Михаил Хмелько. Съезд строителей коммунизма. 1960— Могли и не знать. А где вы учились?

— Художественно-промышленное училище имени Калинина. Это самая плохая художественная школа, которая была в Москве. Там готовили художников для художественных артелей… Так что тогда, в этом состоянии полной культурной изоляции от мира, мне это советское искусство нравилось. Но какой вывод можно из этого сделать? Что это как-то на меня повлияло?

— Да вряд ли... Скорее, хочется по-новому взглянуть на взаимоотношения разных частей советского искусства, которые обычно не пересекаются в нашем восприятии. С другой стороны, может, этот вопрос выведет, пусть и от противного, к началу вашего интереса к большой картине.

— Думаю, что мне действительно казалось, что соцреализм продолжает линию передвижников, которые тогда для меня представляли абсолютную ценность. Я ведь в Третьяковку ходил ежедневно. Школа эта художественная, калининская, — она некоторое время, всего один год, была рядом с Третьяковкой. И я ходил каждый день, каждый день. Я мог с завязанными глазами пройти по этой Третьяковке, все знал на память, вплоть до мелких рисунков в витринах. Все. Это была для меня школа. Там действительно можно говорить о чем-то.

— То есть XIX век?

— XIX век, передвижники. Но если вы хотите докопаться до каких-то истоков, то вот самые первые мои воспоминания о встрече с искусством. Моя мама одно время работала в библиотеке фабрики «Парижская коммуна»; видимо, по случайности там оказалась какая-то папка с репродукциями. Она принесла домой три репродукции, поставила на диван. Это были «Портрет Лопухиной» Боровиковского, «Птицелов» Перова и «Рожь» Шишкина. Уверен, что вот эти вещи действительно очень сильно на меня повлияли. Открою вам небольшой секрет: самые первые мои картины сделаны эмалями, скорее всего, потому, что гладкость эмали похожа на гладкость и лакированную поверхность репродукции. И в дальнейшем понятие репродукции и репродукционности действовало на меня очень сильно. А если говорить о «Птицелове», не забудем, что Перов учился в Германии, и эта его картина очень близка к немецким романтикам, которые позже стали важнейшим для меня моментом собственного самоопределения. И «Рожь» Шишкина, где это «большое» небо!!! Казалось бы, случайно оказавшиеся в поле внимания вещи могут оказать очень сильное влияние, особенно на восьмилетнего ребенка.

А эти соцреалисты, на выставки которых я ходил и мне вроде все нравилось… Не знаю, может быть, действительно, если копаться сильно в себе, можно найти какие-то…

В каком-то 1954 году в газете «Правда» я обнаружил некролог — совсем маленький, — что умер знаменитый французский художник Анри Матисс. Я стал спрашивать учителей: они тоже не знали, кто это такой.

— Нет-нет, я не имею в виду, что на вас повлияли прямо соцреалисты. Однако меня волнует этот поток серой массы, в котором все существовали; сейчас он кажется немного забытым.

— Поток был, и я действительно в нем, так сказать, находился, но, видимо, начал быстро из него выпрыгивать. У освобождения этого была еще одна причина — эротическая. В училище я был влюблен в преподавательницу истории искусства — самым настоящим образом влюблен. И вот через эту любовь я узнавал и влюблялся в европейскую художественную культуру. Не думаю, что в Суриковском, где историю искусства преподавал Алпатов, кто-то познавал искусство через любовь к нему.

— Как раз хотела спросить про европейское в советском и про это цитирование. Я даже решилась принести книгу из своего детства… такая своеобразная книга 1956 года, иллюстрации к «Прогулке верхом» Эдварда Лира, напоминающие европейский модерн. Там действуют говорящие предметы.

— Это Кабаков, да?

— Нет-нет. Имя художника — Евгений Галей.

— Невероятно. Какого года это?

— 1956-го.

Евгений Галей. Разворот книги Э. Лира «Прогулка верхом». М., 1956 / Виктор Пивоваров. Обложка книги Г. Х. Андерсена «Оле-Лукойе». М., 1969

© Надя Плунгян

— М-м, да, это очень любопытная книжка. Никогда не видел ее, очень жалко. Действительно, это напоминает западную традицию. А вы не узнавали, какого возраста этот художник?

— Родился в 1927-м. Пока, к сожалению, информации особенно не нашла — кроме того, что он работал как художник на фильмах Роу, а потом сделал несколько детских книг в первые послесталинские годы. Это одна из них. Но шестидесятые ему как будто оказались чужды, он в это не пошел.

— А почему для вас его манера связана с символизмом и модерном?

— Потому что это протяженная форма, вытянутая, решенная в очень холодном цвете, она сильно вразрез идет с этой рыхлостью соцреализма.

— Угу. Я думаю, что его истоки в том, что он работал в кино. И вполне возможно, что он делал еще и так называемые диафильмы (листает). Это уж совсем просто кабаковская картинка... Эта нет... Да, очень хорошие картинки, мне нравятся… но я перебил вас, продолжайте…

— Нет, ничего. Так вот, поскольку в ваших уже ранних картинах и иллюстрациях тоже есть этот холод и эта длинная форма, хотела спросить, как вы видите свою дистанцию с искусством начала века, даже, может быть, западным.

— Если говорить об иллюстрациях (потому что я начинал с иллюстраций) — действительно, я учился, прежде всего, не на русской иллюстраторской школе, а на школах гэдээровской, чешской и польской. Это были три самые сильные центральноевропейские книжные школы. Как они были доступны? Дело в том, что на улице Горького (в смысле, Тверской) был огромный магазин книг стран народной демократии. Туда поступало абсолютно все и продавалось по очень скромным ценам, так что я мог что-то смотреть, а что-то прямо приобретать. На этих книгах я учился.

Прежде всего, меня поражала в них именно культура книги. Особенно гэдээровская школа; она как-то абсолютно исчезла после воссоединения Германии. Ее графическая изысканность, безупречная книжная архитектура, работа со шрифтом, расположение иллюстраций — это привлекало даже больше, чем мое увлечение Фаворским, которому я одно время подражал. Гравюры на дереве я, правда, не делал, это очень трудно, я делал гравюры на линолеуме, но очень тонкие, немного напоминающие ксилографию. Все это такие увлечения… Меня бросало из одной крайности в другую…

Виктор Пивоваров. Ночной разговор. Из альбома «Действующие лица». Бумага, акварель, тушь, белила. 1996. Частное собрание© МАММ

Виктор Пивоваров. Ночной разговор. Из альбома «Действующие лица». Бумага, акварель, тушь, белила. 1996. Частное собрание© МАММ— Нет, все понятно. Польская и чешская иллюстрации, в отличие от советской, как раз с модерном не разорвали. А книгу я показала, чтобы узнать, как вы воспринимали такие островки модерна в Детгизе и насколько они обсуждались.

— В конце 50-х годов, как вы знаете, появились первые щели в железном занавесе. Это, прежде всего, Всемирный фестиваль молодежи и студентов с выставкой в Парке культуры, выставка Пикассо в Пушкинском музее, бельгийская выставка. Потом американская выставка, где был и Ротко, и Джексон Поллок был… да, был... Это были огромные события в этом голодном режиме. Пиршества самые настоящие. Ну и прежде всего, конечно, — Библиотека иностранной литературы на улице Разина, где было практически все. Туда ходили все художники. Когда читаешь воспоминания, просто все рассказывают об этой библиотеке. Так что через книги в основном шло образование. Что касается совсем актуального искусства, то напомню, что существовали два-три чешских и польских журнала по современному искусству, на которые тогда можно было даже подписаться. И еще журналы по дизайну... Дизайном я никогда не интересовался, но и через эти журналы просачивались какие-то информации о современных тенденциях.

Вот так вот шло, вроде бы скудный репертуар, но ничего. Есть свои преимущества перед тем изобилием, которое есть сейчас. Когда информации мало, она переживается очень глубоко.

Он был профессором Суриковского института и деканом факультета иллюстрации, но в то же время оставался абсолютным последователем «Мира искусства» — до такой степени, что все считали его геем.

— В контексте этих журналов и памяти о 1910-х, наверное, можно сказать, что иллюстрация некоторым образом оказалась в стороне от постоянного противопоставления беспредметного и фигуративного искусства, которое было таким острым для живописи?

— Дело в том, что сама функция иллюстрации в книге связана с текстом, и иллюстрация подразумевает фигуральное изображение. Существует абстрактная иллюстрация — к поэзии, например, — но в тот момент она никогда бы не была принята. Вообще в издательской практике ничего бы такого не допустили. Но тем не менее интересно, что при полном запрете на абстракцию в иллюстрации допускались разные языки фигуративности, которые были невозможны в официальном советском искусстве. Мера условности в иллюстрации была во много раз шире, чем в так называемом станковом искусстве, и это объяснялось тем, что у книги есть свои законы и там может быть, например, плоское изображение, без объема. Разные языки фигуративности позволяли и большую экспрессивность. Например, очень было популярно рисовать фигурки почти силуэтно, такими плоскими цветными заливками. Если бы такой прием оказался в картине на выставке — это было бы верхом формализма.

Так возникали парадоксальные ситуации. Например, Боря Свешников был не только так называемым подпольным художником, но и очень уважаемым иллюстратором. Его «Страдания юного Вертера» совершенно не отличаются от его картин, это утонченный декадентски-рафинированный стиль. И тем не менее он не только не был наказан, а получил премию за это, дипломы и так далее.

Борис Дехтерев. Иллюстрации: «Гамлет» (1965), «Дюймовочка» (1984), «Овод» (1965)

© Надя Плунгян

Или другой пример. Главным художником издательства «Детская литература» был Борис Александрович Дехтерев, очень тоталитарный человек, верный слуга режима. Он был профессором Суриковского института и деканом факультета иллюстрации, но в то же время оставался абсолютным последователем «Мира искусства». Его сладенькие мальчики как будто с рисунков Сомова сошли. Причем до такой степени, что все считали его геем. Но в силу своей темноты ни публика, ни начальство тогда не распознавали этих вещей.

Поэтому в области книги действительно эта шкала была сильно раздвинута. Режимом не позволялись две вещи. Первая — какие-то абстрактные или формалистические штуки: не знаю, что под этим понималось, скорее всего, экспрессивные какие-нибудь тенденции. Но самое главное, на что был настроен нос редакторов и цензоров, — они не позволяли мрачности. Все должно было быть очень позитивным и таким радостным. И даже если цвета там были какие-то темноватые, то зачеркивали эти работы, не пропускали. Цензура не допускала никакой мрачности.

Выставка «Московский альбом». Общий вид

© Надя Плунгян

— Где есть рафинированная форма с жестким контуром, устойчивая плоская форма, там, наверное, должны с ней входить в контраст авторская неустойчивость, неуверенность, желание выйти за границы своей изобразительной системы?

— Я вроде бы, когда работа закончена, способен ее проанализировать и докопаться до каких-то смыслов, которые в ней есть помимо того, что в нее я вкладываю сознательно. И одновременно я понимаю, что не способен увидеть собственные работы. Особенно когда речь идет о целой выставке. Мне так жалко, что я свою выставку не могу увидеть! Ужасно! Мне страшно хочется понять: что же я, в конце концов, сделал? Как это выглядит со стороны, что это обозначает в ряду других явлений — рядом с теми же выставками Кабакова и Ларионова, которые проходят сейчас в Москве? Что это такое? А я увидеть не могу. Так же как ты смотришь в зеркало и все равно ничего не понимаешь в зеркальном этом отражении — чтó ты есть. Хотя, как я говорю, я могу разобрать свою картину: из чего она состоит, что обозначают отдельные ее элементы, какой «текст» они вместе составляют. А вот увидеть ее как факт искусства не могу.

Если вы говорите о неуверенности, то она, как я ее вижу, проявляется у меня, прежде всего, в том, что я все время меняю манеру, или материал, или еще что-нибудь… Мне кажется, иногда я отпрыгиваю от себя так далеко, что возникают работы, совсем на меня непохожие.

— На выставке, кстати, есть такая странная работа — смазанная голова в лесном пейзаже: она называется «Переделкино»…

— Да, совершенно верно. Как будто не я написал. Эти «отскоки» особенно часто происходят в периоды, когда я ищу что-то. Если у тебя есть идея какой-нибудь серии, то уже в этой идее заложены ясные параметры ее формы и пластического языка. Но что делать, если ты на пустом месте? Если закончил какую-то группу работ и вообще не знаешь, что с собой делать? Я начинаю экспериментировать, и меня в такие моменты заносит в совершенно невероятные дебри. Я потом не знаю, что с этими работами делать, стараюсь от них избавиться, они какими-то странными путями потом появляются на рынке, и мне за них и за себя стыдно (смеется)!

Работы с выставки «Московский альбом». В центре последнего кадра — картина «Переделкино»

© Надя Плунгян

Что касается моей неуверенности, то я с завистью смотрю на художников, которые методично «копают» в одном месте, как Моранди, например. Они действительно докапываются до больших глубин. Однако на этом пути художника могут ожидать серьезные провалы. Вчера как раз у меня был разговор с Пашей [Пепперштейном], и он затронул тему опасности собственного языка. Меня в этом смысле защищает, как мне кажется, именно неуверенность, бросание из одной крайности в другую. Ведь самоповторы начинаются оттого, что ты овладел своей формой, своим языком. У большинства зрителей навязчивые повторения вызывают разочарование. И эта болезнь проявилась, увы, и у Кабакова — прежде всего, в его американских работах.

— Это вы говорите про его большую живопись?

— Да, про нее. Я вижу большую качественную разницу между его московским периодом и американским. Есть такое ощущение, что он выжимает тюбик, который уже пуст. Тем не менее в целом мне понравились эти большие картины. Если меня что-то смущает, то это определенная дидактичность. Слишком ясный, слишком открытый смысловой ход. Даже не формальный, а именно смысловой. Ведь эти картины — о том, что советская действительность представляет собой как бы разорванные на клочки репродукции, или фотографии из журнала «Огонек», или что-нибудь в этом духе. Что советская реальность — это не реальность, а фикция, как не нужные никому обрывки и клочки бумаги. Вы согласны?

— Нет.

— Ну, я потом спрошу почему. Так вот, эта прямолинейная дидактичность меня смущает. Хотя вроде бы она у него и в ранних вещах была, но там всегда присутствует момент трансцендентный, который он связывал со светом. Например, его знаменитые шрифтовые картины. Шрифт у Кабакова представляет собой решетку, за которой проступало его «белое», белое, понимаемое им как свет, свет как метафора трансцендентного. И эта огромная модель решетки, сетки в сочетании с трансцендентным светом действовала очень сильно. А скажите, как вы видите эти картины?

Илья Кабаков. Под снегом #2. Деталь. Холст, масло. 2004. Частное собрание

© Надя Плунгян

— Думаю, эти картины — о смерти или, по крайней мере, о человеке, воспринимающем свою жизнь на границе какого-то перехода. Как в литературе описывают последние вспышки памяти: никогда ведь не знаешь, что туда попадет, это будут случайные куски... Вот промелькнула эта толпа 1 мая, танк поехал, и все через свет действительно дано — светлые, цветные включения в черном фоне. Думаю, это и есть его память, и она предстает для нас неким последним экраном.

— Вы знаете, допустим, это я могу принять, что это, предположим, о смерти. Но ведь опыт людей, прошедших клиническую смерть, говорит о том, что на этой границе ты встречаешь людей, которые в твоей жизни были. А здесь же нет, это же не люди. Это обрывки из журналов — это же не реальность, это фикция, причем печатная: это реальность журнала «Огонек». И если человек на границе смерти встречает эти обрывки из журнала «Огонек», это очень грустно, конечно.

— Ну да, это не люди, а идеи… Вроде теней в платоновской пещере: ведь они и не должны быть реальными. Что такое журнал «Огонек», как не пещера? Вы сами говорите о важности репродукции для вас — начиная с первых воспоминаний об искусстве.

— Да.

— Ну так и у него тоже это репродукция, она просто другого рода. На мой взгляд, метафизики она не исключает. Так или иначе, его обращение к живописи заслуживает внимания. При всех оговорках что у вас, что у Кабакова оно едва ли может быть пустым.

— Безусловно. Безусловно.

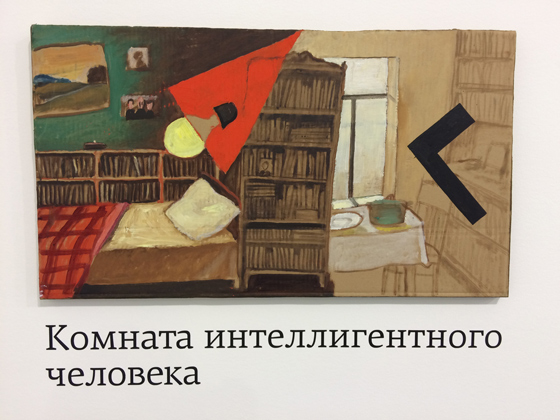

— Тем более что в ваших последних картинах с выставки «Московский альбом» тоже есть тема этих чужеродных включений в знакомых московских декорациях. Жесткие, цветные супрематические формы, которые как бы повешены внутри интерьеров, прислонены, поставлены в пейзаж. Наверное, здесь есть какое-то эхо современного неомодернизма — его геометрия, глянцевость, цвет, который контрастирует с советским.

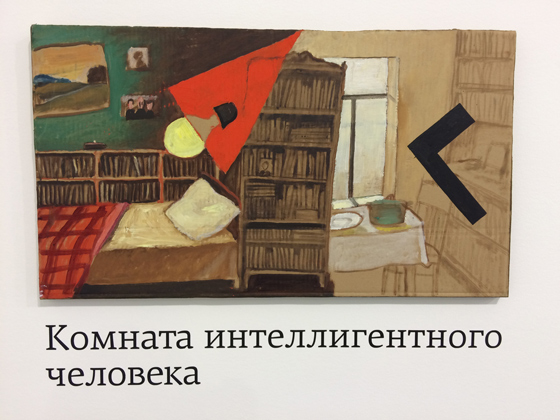

— Да, я вижу эти супрематические включения как обломки большого стиля. Я по-другому не могу объяснить. Они действительно там торчат или стоят, как обломки декорации из другого спектакля. На картине «Последний экзистенциалист» это особенно ясно: ведь герой просто несет супремы, словно какие-то реальные доски. В том, что модернизм был действительно большим стилем, сомнений нет. А сейчас, как вы говорите, происходит какое-то возвращение модернизма, как бы неомодернизм, да? Это интересно. Я думал, что искусство последние тридцать лет все время топчется в бесконечном неоконцептуализме.

Виктор Пивоваров. Комната интеллигентного человека. Гофрокартон, масло. 2017© Надя Плунгян

Виктор Пивоваров. Комната интеллигентного человека. Гофрокартон, масло. 2017© Надя Плунгян— И вы считаете свою серию частью этого движения?

— Как ни странно это может вам показаться, в этих картинах я говорю не столько о формальных вопросах, сколько об экзистенциальных. И хотя я «Последнего экзистенциалиста» рисую как будто в иронической форме, не следует на этот иронический крючок попадаться. Я согласен с классификацией Бориса Орлова, который считает, что ранний период московского искусства, то есть начало 1970-х годов, правильнее называть экзистенциализмом, а не концептуализмом. Потому что там самое важное — это проблемы человеческого существования, проблемы жизни и смерти, страха и одиночества… ну просто весь клубок того, что связано с человеком и его сознанием.

Этот московский экзистенциализм сильно отличается от европейского, под которым я имею в виду творчество Джакометти, допустим, Люсьена Фрейда или Фрэнсиса Бэкона. Отличается он рефлексией и саморефлексией. То есть если в европейском абсолютнейшая органика и в творчестве, и в языковых проявлениях — ну, как обычно художники говорят: «я нашел хороший камень в соседнем дворе и сделал эту скульптуру» или «у меня кончились все краски, кроме черной и белой, вот я и нарисовал картину этими двумя красками», — то московский экзистенциализм весь насквозь рефлексивный, текстовой, словесный и потому находится на границе экзистенциализма и концептуализма. А уже в чисто концептуальном искусстве, которое начинается у нас с Монастырского, я думаю, проблемы человека на первом месте не стоят.

Виктор Пивоваров. Последний экзистенциалист. Гофрокартон, масло. 2017© Надя Плунгян

Виктор Пивоваров. Последний экзистенциалист. Гофрокартон, масло. 2017© Надя Плунгян

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество

«Вместе с ковидом вернулось ощущение брежневского карантина»

«Вместе с ковидом вернулось ощущение брежневского карантина» Скупой русский натюрморт

Скупой русский натюрморт Глаз художника: что и почему снимал на пленку Владимир Янкилевский?

Глаз художника: что и почему снимал на пленку Владимир Янкилевский? Эрик Булатов и революция картины: круглый стол в Выксе

Эрик Булатов и революция картины: круглый стол в Выксе Медиалубок и электронное барокко в струях прозрачного воздуха

Медиалубок и электронное барокко в струях прозрачного воздуха «Нужно было, чтобы за шлагбаумом открывался целый мир»

«Нужно было, чтобы за шлагбаумом открывался целый мир» «Его глаза уставали от почти неразличимой близости цветов, с которыми он работал»

«Его глаза уставали от почти неразличимой близости цветов, с которыми он работал» «Мысль Кабакова всегда во многом строилась как барочная»

«Мысль Кабакова всегда во многом строилась как барочная» «Соединение двух картин взрывоопасно, это борьба в машине времени»

«Соединение двух картин взрывоопасно, это борьба в машине времени» Виктор Пивоваров: «Мой герой несет супремы, словно реальные доски»

Виктор Пивоваров: «Мой герой несет супремы, словно реальные доски» Еще раз о «Помойке № 8»

Еще раз о «Помойке № 8» Эмилия Кабакова: большое интервью

Эмилия Кабакова: большое интервью