Литература

ЛитератураИстория о щеточке

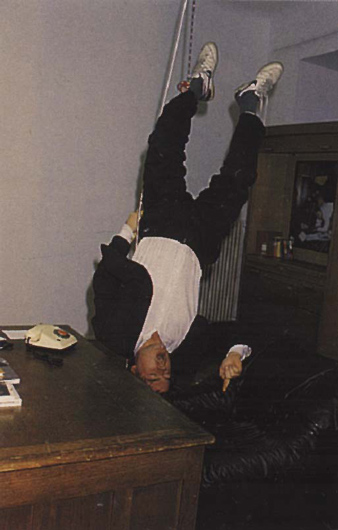

Э.Т.И. «Цена 2.20», акция, 1990 г.© osmopolis.ru

Э.Т.И. «Цена 2.20», акция, 1990 г.© osmopolis.ruВ новом материале Центра экспериментальной музеологии (проект проходит при поддержке фонда V-A-C и COLTA.RU) Арсений Жиляев поговорил с художником, куратором и главой института «База» Анатолием Осмоловским.

Арсений Жиляев: Вначале я бы хотел обратиться к раннему периоду вашего творчества, который предшествовал известной всем перформативной художественной практике, и спросить о группе «Э.Т.И.» и ее организационных особенностях. Даже не уверен, насколько вы на тот момент идентифицировали свою деятельность именно как художественную практику. В данном случае мы имеем, с одной стороны, небольшую институцию (насколько это применимо к дружеским начинаниям 1990-х), как минимум коллектив, а с другой — совершенно индивидуалистическую историю этакого анархистского эксперимента с границами человеческой субъективности. В этой странной смычке можно найти много ассоциаций с историческим авангардом, который ставил под вопрос устоявшиеся представления о художнике как об индивидуальности, выводя на первый план творчество в коллективе и ставя целью изобретение нового человека. Такая постановка вопроса вызывала очевидное напряжение между авангардистским импульсом институционального, коллективного строительства и желанием предельной авторской свободы, напряжение между более анархистской, но при этом довольно тоталитарной моделью Малевича, например, и коммунистической моделью конструктивизма и производственного искусства. Обе они одинаково недоверчиво относились к музею. Как мне кажется, специфика институциональной формы группы «Э.Т.И.» тоже свидетельствует о недовольстве художественной системой 1980—1990-х. В связи с этим у меня возникает вопрос: вы тогда понимали свою роль в московском контексте современного искусства? Был ли выбор данной институциональной формы сознательным решением или, скорее, стечением обстоятельств? И какое отношение у вас было к тем институциям или музеям, которые тогда существовали (если они существовали)?

Анатолий Осмоловский: В конце 1980-х — начале 1990-х годов размышления об институциях были очень, скажем так, вялые, прежде всего потому, что существовала очень жесткая система советского истеблишмента и такие институции, как, например, Третьяковская галерея и даже Центральный дом художника, не воспринимались как места, в которых может появиться что-либо неформальное. При этом я могу вспомнить, что в конце 1980-х годов в Москве в ЦДХ была целая серия чрезвычайно мощных выставок западного современного искусства. Из того, что помню, — это, например, Гюнтер Юккер, Роберт Раушенберг, Фрэнсис Бэкон, Яннис Кунеллис, Гилберт и Джордж. Это была серия необычайно мощных выставок, которые даже сейчас трудно увидеть в западных залах. Представь: ЦДХ — это большое пространство, которое все заполнено различными объектами этих художников, и было такое абсолютно стереоскопическое представление. Эти выставки в то время очень сильно повлияли на некоторых художников молодого поколения, но при этом было полное понимание, что с этими институциями невозможно наладить никакого контакта. И как некое замещение институциональной деятельности была выдвинута идея, что современное искусство пытается быть перманентным событием, перманентным действием в культуре, а не его документацией, сохраненной в музее. Для людей молодых это вполне естественная утопия — ты чувствуешь себя необычайно энергичным, «голодным», если говорить метафорически, и тебе не требуется больших усилий, чтобы быть этим перманентным событием.

Что значит «перманентное событие»? Не существовало жесткого различения между, например, художественной акцией и жизнью: вся жизнь была художественной акцией. Каждую секунду или каждую минуту ты так или иначе пытался быть художником и как-то проявлять свою активность. Ну, например, я повторял довольно часто перформанс известного поэта Филиппа Супо, который ходил по домам, звонил в первую попавшуюся квартиру и спрашивал, не здесь ли живет Филипп Супо. Я делал то же самое по вечерам в разных районах: «Не здесь ли живет Анатолий Осмоловский?» Извинялся, естественно, и т.д. При этом наша группа состояла, по большому счету, из трех человек, хотя что касается активистов (людей, которые принимали участие в разных акциях, но, что называется, не производили смыслов) — их было значительно больше. Эти три человека — я, поэт Дмитрий Пименов и Григорий Гусаров, ныне уже покойный. Он погиб в 1990-е, тогда вообще очень много людей погибло — от случайной пули, ножа или просто «оказался не в нужном месте».

Э.Т.И. и «ЗАиБИ». «Указательный Палец», акция, 1991 г.© osmopolis.ru

Э.Т.И. и «ЗАиБИ». «Указательный Палец», акция, 1991 г.© osmopolis.ruЧто представляла собой эта коллективная деятельность? Прежде всего, конечно, бесконечное обсуждение каких-то теоретических книг, которые, надо сказать, при советской власти, уже начиная где-то с 1985 года, пошли нескончаемой чередой. Например, сборник манифестов литературных направлений, начиная от сюрреализма и кончая современными поэтами-конкретистами, «Называть вещи своими именами». Или «Избранное» Ролана Барта, который очень сильно повлиял, по крайней мере, на мое сознание того времени. И вот эти обсуждения в конце концов превращались в разные эксперименты над собственным сознанием и жизнью. Это чрезвычайно важно для художника. Существует стороннее представление, что в этом принимают участие наркотики, но мы наркотиками не особенно баловались. В основном мы использовали всякие внутренние ресурсы организма. Самый действенный — долгое время не спать, к примеру — трое суток. Уже со вторых суток начинаются некоторые проблемы. Чтобы это работало, ты должен быть с кем-то, один просто заснешь. И одновременно с этим состоянием «не сна», особенно на третьи сутки, очень здорово смотреть какие-нибудь фильмы на видеомагнитофоне, желательно длительные. Мы, например, очень любили фильмы Сокурова, в то время они как раз только-только стали выходить. И создается очень интересное состояние уже на третьи сутки, когда ты спишь, но на самом деле ты сам не замечаешь этого. То есть сон длится приблизительно 10—15 минут. Если ты знаешь, Аристотель приучил себя таким образом жить, что он спал три часа в сутки. Он засыпал с медным шаром в руке, и в момент, когда он засыпал, у него расслаблялись мускулы, этот шар падал на блюдо и его будил.

Но это один из вариантов, были разного типа эксперименты. В другом случае мы расписывали жизнь вплоть до минуты. Делается план на сутки вплоть до того, как ты улыбаешься кому-то, жмешь руку. При этом, когда это делают два человека, эти два сценария начинают, как шестеренки, либо работать, либо конфликтовать. Часто в этих сценариях были раскладки, как добиться той или иной реакции и что делать после того, как ты ее добился. Такие сценарии тотального конструирования жизни.

Не существовало жесткого различения между, например, художественной акцией и жизнью: вся жизнь была художественной акцией.

Жиляев: А вы как-то документировали это, снимали на видео?

Осмоловский: Видео было, но только у Бориса Юхананова, он снимал бесконечный фильм «Безумный принц Фассбиндер». Но видеокамера — это было что-то невероятное. Это все сохранилось в основном в виде чистых записей, сценариев, валяются где-то в архивах.

А относительно музеев того времени и отношения к ним, все-таки 1990-е — это годы чрезвычайно высоких скоростей, так же, собственно, как и 1920-е. Почему Малевич и его друзья так скептически относились к музею — я мог бы реконструировать это негативное отношение еще и с точки зрения необычайно высокой скорости жизни. Ведь что такое музей? Как некий медиум это, помимо всего прочего, место, где сохраняется прошлое. Но, чтобы что-то сохранить, нужно это в этот музей принести, положить, а это отрывает тебя от скорости, это тебе мешает. В условиях высоких скоростей ты не можешь даже на секунду отвлечься от перманентного движения, чтобы что-то сохранить, где-то спрятать, законсервировать. Поэтому очень многие материалы 1990-х годов пропали. Если сейчас мы попытаемся сформировать выставку, посвященную 1990-м, окажется, что очень мало чего по-настоящему сохранилось, и, наверное, единственное, что осталось, — это то, что попадало в прессу. У нас даже была несколько анекдотическая идея: если о тебе не написали в газете, значит, акции не было, а состоялась она только в том случае, если была документация в СМИ. Поэтому сейчас можно реконструировать только то, что попало в СМИ. Но вся внутренняя жизнь, о которой я немного рассказал сейчас, пропала. В дальнейшем, конечно, все изменилось.

Жиляев: Я могу ошибаться, но ваше отношение к музею со временем и с развитием вашего художественного метода изменилось. И, с одной стороны, идея перманентного события, предельных скоростей звучит крайне заманчиво, но ведь так хочется увидеть эти работы из 1990-х. А многие из них по большому счету не задокументированы даже СМИ, не говоря уже о художественных архивах. Интересно узнать: если бы вы смотрели на прошлое из сегодняшнего дня, была бы важна для вас музеефикация? Например, если говорить об акции «Х** на Красной площади», могли бы вы допустить необходимость или возможность ее музеефикации? Или же все-таки это был сознательный порыв против любого типа репрезентации, архивирования, чтобы это существовало только лишь в тот момент? И в принципе есть ли эта работа в каком-то архиве или музее?

Э.Т.И. «Тихий Парад» («Переползание»), акция, 1991 г.© osmopolis.ru

Э.Т.И. «Тихий Парад» («Переползание»), акция, 1991 г.© osmopolis.ruОсмоловский: Нет, этой работы нет ни в каком музее еще и по той причине, что относительно недавно я нашел качественный цифровой образ. Дело в том, что, как я говорил, один из наших лидеров, Григорий Гусаров, погиб в 1997-м, если мне не изменяет память, и с ним погиб весь его архив. То есть его совершенно невозможно найти. Я пытался, довольно много потратил энергии, а, собственно, у него-то и находился негатив с этой акции. Другие фото некачественные. И вот относительно недавно, года три назад, я нашел качественный цифровой образ, который может быть без потери качества распечатан. Если говорить конкретно об этой акции, то ни о каком музеефицировании мы на тот момент не задумывались, мы эту акцию продумывали как военную операцию, как протест против того состояния в культуре, которое возникло в 1991 году. Напомню, что тогда произошла первая павловская реформа, радикальным образом изменившая отношение в государстве к культуре. При этом это было мной воспринято самым непосредственным образом. Дело в том, что мы были в достаточно критических отношениях с представителями концептуалистского андеграунда. По разным причинам, в том числе и потому, что у них была, как известно, очень жесткая организация, можно сказать, полувоенизированная, где каждому даже были присвоены воинские звания. Понятно, что это была шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.

Участники московского андеграунда к этому времени создали достаточно небольшую, но очень влиятельную инфраструктуру. Было несколько выставочных залов и ДК, которые они контролировали. И в конце 1980-х был необычайный интерес анонимного или простого зрителя к культуре. Например, поэтические чтения Пригова, Рубинштейна, Арабова могли собрать совершенно спокойно зал в 700—800 человек. А мы были совсем молодыми поэтами, для нас была не проблема собрать зал в 100—150 человек. Плюс вся эта инфраструктура работала еще и в денежном смысле, потому что, например, по законам того времени, если поэт не входил в Союз писателей, был, что называется, самоучкой или любителем, то вне зависимости от того, сколько придет на него слушателей (а обычно такого типа мероприятия проводились в библиотеках, была целая система прогрессивных библиотек), ему должны были заплатить 25 рублей. А если ты поэт из Союза писателей, то получал 50 рублей. Там еще был верхний уровень для членов каких-то академий — 75 рублей. Понятно, что 25 рублей, с одной стороны, немного, а с другой, немало. Вполне себе четверть минимальной месячной зарплаты советского человека. А если еще на тебя приходили люди (а это были платные мероприятия), то ты получал какой-то процент с билетов. У андеграунда была своя система, в которой очень жестко отслеживалось, кто выступает, кто не выступает, кто разрешен, кто не разрешен. Мы были в контрах с этой андеграундной системой и решили создать свою — пойти в те ДК или библиотеки, которые ими были не захвачены, и самим их захватить.

Э.Т.И. «Расчистка», акция, 1992 г.© osmopolis.ru

Э.Т.И. «Расчистка», акция, 1992 г.© osmopolis.ruТак как был необычайный интерес простых людей к искусству и литературе, достаточно было обеспечить хорошую рекламу, чтобы эти ДК заполнялись. А рекламой у нас занимался Григорий Гусаров, который обладал абсолютно бульдожьей хваткой: он приходил в «Московский комсомолец» и оставался там до тех пор, пока не увидит анонс в газете. А «Московский комсомолец» — это газета с 15-миллионным тиражом, то есть на всю страну. И благодаря этой необычайной промоутерской деятельности мы устраивали мероприятия. Самым известным был «Взрыв “новой волны”», когда мы собрали в посольстве Франции фильмы «новой волны» — Годара, Шаброля, Маля, Аньес Варда. Таких ретроспектив в то время еще не было, могла быть отдельно ретроспектива Годара или, скажем, Шаброля. Но вот так чтобы контекстуально собрать все фильмы «новой волны» — начиная от самых первых, типа «400 ударов» Франсуа Трюффо, и заканчивая каким-нибудь Крисом Маркером, который вообще практически не был известен широкой аудитории… Одновременно с этой ретроспективой мы устраивали еще и перформансы, иногда даже одновременно с фильмом. В каком-нибудь месте вдруг что-то начиналось. А на это мероприятие валил валом народ. Это была необычайно тяжелая деятельность, потому что за месяц мы показали 14 фильмов, а на каждый фильм нужно было придумать и организовать какой-то перформанс. В итоге заработали примерно 12 000 рублей. Столько «Волга» стоила. Правда, большое количество денег мы потратили на реконструкцию зала, потому что в самом конце забросали его тортами. Самый последний фильм, который показывали, был «Зази в метро» Луи Маля, и там в конце есть драка в ресторане. Мы эту сцену полностью воспроизвели на сцене, там медведь у нас бегал, а в конце мы бросали торты в зал. Это все было очень весело, народ просто пришел в восторг, никаких конфликтов не было. Но помещение было полностью заляпано тортами, и нам пришлось его реконструировать.

И вот, когда произошла первая реформа (это было 1 января 1991 года), уже следующий поход в ДК окончился ничем. Нам сказали: вы можете делать все что угодно, но только при одном условии — стопроцентная предоплата. Раньше мы просто договаривались, что разделим все пополам, гарантируем, что придет народ, и т.д. После реформы все независимые точки, которые не были захвачены художниками андеграунда, требовали предоплаты, а мы ее не могли предоставить. И поэтому наше отношение изменилось: ах вы так? Тогда мы выйдем на улицы и будем там зажигать! В результате была продумана целая серия акций. 18 апреля была сделана эта акция на Красной площади, а через три месяца рухнул Советский Союз, и мы были, наверное, последними, кого ругали на партийном съезде, говорили: до чего мы докатились, надо закручивать гайки!

Это было время необычайных скоростей. А все-таки о музее ты начинаешь думать, когда включаются тормоза.

Жиляев: Я так понял, была вероятность посадки, но поскольку страна развалилась, было не до того.

Осмоловский: Вероятность была. По второй части 206-й: «Особо циничное хулиганство, произведенное с необычайной дерзостью…» и что-то еще там. От года до пяти. Эта статья применяется против хулиганов, которые дерутся, например, с применением кастета или ножа, но никого не убивают. Мне было всего 23 года, и я был, честно говоря, в шоке. Но при этом я хотел идти в суд и сказать все, что думаю. А Гусарова в силу того, что он самый старший — ему было 27, — хотели сделать козлом отпущения, и он сказал, что вообще на суд не пойдет. Он бегал, собирал ходатайства от всяких организаций, от ПЕН-центра, например. Буквально за три дня до августовских событий дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Для меня это был стресс: я был под подпиской о невыезде и должен был все время ходить и давать показания. Выглядело это довольно смешно, в основном я применял структуралистскую терминологию и писал им необычайно длинные искусствоведческие тексты относительно совмещения верхнего и нижнего и проч. Думать в такой ситуации о музее было вообще невозможно. Повторяю, что это было время необычайных скоростей. А все-таки о музее ты начинаешь думать, когда включаются тормоза. Сам музей — это в некотором смысле тормоз. Но автомобиль не может функционировать без тормозов, иначе он в первый попавшийся кювет вылетит. Поэтому музей выполняет чрезвычайно важную роль в человеческой истории.

Жиляев: В ответ на интерпретацию музея в качестве тормоза могу сослаться на Беньямина, который, как известно, революцию трактовал как стоп-кран — дернув за него, можно остановить прогресс и тем самым остановить локомотив истории, несущийся в пропасть, открыв возможность для рождения истинной истории. Я считаю, что музей как институция может выступать ускорителем художественных и даже общественных процессов, приводя к результатам гораздо более неожиданным и комплексным, чем индивидуальное усилие художника. И если продолжать эту аналогию, мне кажется, что существует диалектика отношений между художником и музеем, между событием и его документацией. Ее можно проследить в том числе и по вашему творчеству. Если акционистский период «летучих» 1990-х с предельными скоростями был, насколько я могу реконструировать вашу логику, крайне зависим от контекста, то искусство, которое возникает впоследствии, — переход к формальным поискам, к более материалистическому производству объектов — как раз, по задумке, должно нести этот контекст в себе. В этот период времени, в 2000-е, вы начали говорить о необходимости художественной автономии, формального качества, рукотворного усилия и проч. Это была сознательная попытка избавиться от локального контекста, насколько я понимаю. Но, с другой стороны, особенно если мы говорим об обывателе, складывается впечатление, что радикальные уличные акции, попадая в медийное поле, музеефицируются значительно быстрее или, по крайней мере, запечатлеваются в массовом сознании. И, наоборот, молчаливые автономные объекты зачастую в гораздо большей степени требуют институциональной поддержки, которая бы их объясняла, делала видимыми. Здесь мне снова вспоминается Малевич с его нигилистической позицией, согласно которой музей действительно не нужен, потому что только событие предельного материалистического уничтожения может быть настоящим архивом. И далее, по Гройсу, это уничтожение никогда не может быть предельным, так как даже после сожжения всех холстов остается пепел. И вот этот пепел и есть та настоящая материя искусства, которая неуничтожима. Она — самое важное, к чему должен стремиться художник… Я занимаю во многом противоположную позицию. Мне кажется, что музей в его неуничтожимой и довольно отрефлексированной репрезентационности, безусловно, важен прежде всего как проводник будущего. Что вы думаете про эти отношения? Насколько я понимаю, все-таки для вас тот факт, что какие-то события могут существовать в медиа, не столь важен для искусства? Музей как художественная институция позволяет высвечивать те смыслы, которые не передаются через другие типы архивов. Правильно?

Казимир Малевич

Казимир МалевичОсмоловский: С этим я, безусловно, согласен, у меня просто как раз встречный вопрос. Может, ты на него ответишь? Сначала я некую преамбулу скажу. Я считаю, что музей как медиум является медиумом искусствоведов, а не художников. Даже чисто статусно. Ни ты, ни я не можем оказывать никакого влияния, например, на деятельность Третьяковской галереи. Мы можем принять участие в той или иной выставке, но все равно это будет выставка, организованная каким-либо куратором. Даже если ты сам становишься куратором выставки в Третьяковской галерее, все равно, по большому счету, ты туда принимаешься — это выбор этой институции. Но Третьяковская галерея, как и вообще любой другой музей, не исчерпывается актуальными выставками, там есть постоянная экспозиция. Ее пребывание там очень часто связано с эффектом, который Адорно называл «нейтрализацией». Нейтрализацией авангардного объекта, который вытаскивается из своего контекста, из своего времени, помещается в стерильное пространство и нейтрализуется. Или, еще лучше, нейтрализуется авангардный объект не в музее, а, допустим, в офисе какой-нибудь фирмы. Это вообще идеальное место для нейтрализации. Создание такого нейтрализованного объекта — это поле деятельности для искусствоведа, потому что он может этот объект заново увидеть, откопать, расчистить. Например, была прекрасная, на мой взгляд, статья Александры Новоженовой и Глеба Напреенко о художнике Федотове. Это художник XIX века, не портретист, писал такие сценки: «Награжденные», «Анкор, еще анкор!» и т.д. Умер, уже сойдя с ума. Прекраснейшая статья, которая открыла мне глаза на этого художника. Раньше я к нему и его творчеству достаточно скептически относился. Другими словами, музей, как мне представляется, — это пространство для деятельности теоретиков, искусствоведов и, даже в меньшей степени, кураторов. Художнику очень сложно быть в музее. И у меня, собственно, вопрос к тебе: прав ли я, с одной стороны? А с другой, какие у тебя есть инструменты, чтобы влиять на ту же самую репрезентационную деятельность музея? Это же в высшей степени сложно.

Анатолий Осмоловский. «Леопарды врываются в храм», инсталляция, 1992© osmopolis.ru

Анатолий Осмоловский. «Леопарды врываются в храм», инсталляция, 1992© osmopolis.ruЖиляев: Мне кажется, что интерпретацию музея как нейтрализующей институции можно уподобить тому, что называется буржуазной революцией в марксизме. Я абсолютно не верю в магию некой «реальной / не нейтральной жизни», которая существует за пределами музея, мастерской, где произведение искусства обладает истинной силой. И, как мне кажется, музей даже в своем «нейтрализующем», так скажем, буржуазном формате выступает как очень мощный разрушитель, в нем очень силен нигилистический импульс. Ведь это именно музей вырывает искусство из церкви, из уютной «буржуазной» повседневности. Но говорить о музее на таком уровне сегодня недостаточно.

Если начать думать о реальном музее, то это должен быть музей, концепцию которого нельзя редуцировать к простому рассуждению о неолиберальной политике или музее как храме.

Я бы, наверное, не решился идти работать в реальный музей, потому что хорошо понимаю, что в существующей структуре общественных отношений возможности музея четко ограничены. Есть определенные правила игры, правила экспонирования работ, которые отражают в той или иной степени общественное устройство. Хрестоматийный пример: можно представить художника, субверсивно работающего с темой фашизма, Кифера или Меезе, но вот куратора — уже нет, это негласно запрещено и т.д. Но если я работаю с музеем как с определенным медиумом, то в режиме эксперимента могу позволить себе значительно больше, чем реальная институция. В некотором смысле этот подход похож на ваши эксперименты с субъективностью из 1990-х. Ты не идешь в институцию, но сам представляешь собой институцию и пытаешься, пусть на коленке, в лабораторном формате, добиться тех результатов, которых большие институции добиться никак не могут в силу целого комплекса обстоятельств. По этой причине вещи, которые были созданы в 1990-е, когда больших музеев еще не было, представляют большой интерес в данном контексте. Он сами несут в себе институцию или, по крайней мере, претендуют на это.

Художнику очень сложно быть в музее.

Осмоловский: В данном случае ты ведешь разговор о неком жанре, о некой художественной выставке. Я видел твои последние выставки, где создается такой квазимузей или придумывается какой-то персонаж, который в реальности, может, не существовал. И создается инсталляция, стилизованная под музейную экспозицию.

Жиляев: Я бы не стал называть это стилизацией.

Осмоловский: Ну, симуляция. Есть некий несуществующий персонаж, для которого делаются работы, и потом все это выставляется в виде музейной экспозиции. Это же симуляция. В реальности этого музея не существует.

Жиляев: В этом смысле — да, но здесь я всегда говорю про режим лжеца, который говорит «я лжец», парадоксально высказывая правду. Это симуляция, которая сама себя симулирует в музее, обнажая структуры, поддерживающие искусство.

Осмоловский: Ты верно сказал про различия между куратором и художником. Представить себе зигующего куратора совершенно невозможно. Дело в том, что куратор, так же как и зритель, является представителем общества. Куратор по статусу не является представителем художественного сообщества. То есть нет, они, конечно, камуфлируются, они друзья художников и т.д. и иногда даже бывают этими друзьями или пытаются ими быть, по крайней мере. Но в принципе куратор — это представитель общества, а художники в своем неком пределе — например, в западном обществе — проявляют чрезвычайно высокую степень субъективности и индивидуальности.

Это только здесь, в России, художники общаются как друзья и вообще у нас достаточно добрые отношения. Вот я рассказывал, по-моему, что я снимаю до сих пор мастерскую от Союза художников и впервые столкнулся с совершенно запредельной ненавистью. Там, в этих мастерских, все друг друга ненавидят, все реально пишут друг на друга доносы. И соответственно приезжают комиссии и начинают разбираться, насколько все это верно. Но в нашем художественном сообществе такого просто не может быть, хотя понятно, что бывают конфликты, бывает конкуренция или художнический спор. Но в основном подобного типа конфликты выражаются через художественные ценности, различие разных художественных платформ. А в Союзе художников это происходит на бытовом уровне. Так вот, если мы будем говорить о международной художественной сцене, то там нет такого общения между художниками. И, например, в 1990-е годы Виктор Мизиано устраивал коллаборативные выставки, куда он приглашал русских и западных художников, — такая была выставка «Интерпол», закончившаяся жутким скандалом. Я помню лица западных художников, которые просто не понимали, чего от них хотят. То есть он приходит и говорит: у меня будет вот такой проект, я его сделаю — и когда Мизиано говорил: а не хотите ли вы войти в коллаборацию с кем-нибудь из русских авторов, может быть, обсудить, сделать какие-то отсылки друг к другу, еще что-то — западный художник вообще не понимал, чего от него хотят. И закончилось все это, конечно, жутким скандалом и погромом, Кулика там побили, в полицию сдали и т.д.

Куратор по статусу не является представителем художественного сообщества.

Другое свойство России — здесь художник является неким универсальным интеллектуалом. Что такое художник на Западе? Раймон Петтибон, известный график, сидит с утра до вечера на своем ранчо и фигачит эти свои графики, как просто автомат. Чтобы он какую-то статью написал или какую-то выставку организовал — на это у него нет ни времени, ни сил, ни желания. А художник в России является таким, можно даже сказать, человеком Ренессанса, хотя понятно, что это, конечно, очень высокое определение. «Универсальный интеллектуал» будет точнее. Это человек, который все может, в том числе и руками работать. Но одновременно он может организовать выставку или партию, написать текст о выставке, устав партии или устав какой-нибудь фирмы, организовать эту фирму. Если брать 1920-е годы — художник был комиссаром. Правда, это слово сейчас дискредитировано, но тогда это понятие подразумевало универсального менеджера, который может и листовку написать, и в каком-то споре принять участие, и солдат в атаку поднять. На Западе такого нет. Там бывают такие универсальные интеллектуалы, но это очень редкие примеры. Например, Энди Уорхол был таким универсальным интеллектуалом. В Германии таким интеллектуалом был Мартин Киппенбергер. А вот Герхард Рихтер — уже не такой, он исключительно живописец. Может быть, он разный, но он живописец, не пишет никаких серьезных текстов, не публикует книги под своим авторством и т.д. Когда такой универсальный интеллектуал возникает в Западной Европе или в Соединенных Штатах, вокруг него выстраиваются институции или неформальные связи, но это бывает очень редко.

Анатолий Осмоловский. Инсталляция «После постмодернизма остается только орать», 1992© osmopolis.ru

Анатолий Осмоловский. Инсталляция «После постмодернизма остается только орать», 1992© osmopolis.ruСпецифика России заключается в том, что многие художники здесь — такие универсальные интеллектуалы, и во многом это происходит из-за того, что здесь не существует инфраструктуры. То есть он сам должен все делать одновременно: и выставки организовывать, и объекты делать, если надо, и статьи писать, и быть и критиком, и чем угодно. С одной стороны, это, конечно, дает ему довольно широкое поле деятельности и широкий кругозор. Но с другой, это очень сильно снижает его потенцию в узкой области создания того или иного артефакта. Потому что, если ты не отдаешь всего себя созданию какого-то артефакта, у тебя очень мало шансов быть конкурентоспособным. Если мы будем говорить рыночными категориями, очень мало шансов стать конкурентоспособным в мировом контексте. Ведь известно, что, например, в книжке «Искусство с 1900 года» о русских художниках даже упоминания нет начиная с 1935 года. Сейчас, правда, говорят, появилось, концептуалистов обратно туда вставили, как ты сказал, «отдельной врезкой», я не видел. В этом смысле российская или, шире, постсоветская художественная ситуация как бы проскальзывает, живет в другом ритме с мировым художественным процессом. Очень хорошая формула была у Бориса Гройса: «Россия как подсознание Запада». Он еще довольно забавно указал, что существует во фрейдизме и вообще в психоаналитике такое представление, что подсознание занимает шесть седьмых мозга. Одна седьмая часть мозга мыслит, а шесть седьмых являются подсознанием. И типа вот географически пространство Европы — это как раз одна седьмая от России или Советского Союза (он эту статью писал во время СССР). В России реализуется все то, о чем Запад мечтает, но боится воплотить. Марксистский режим — это же придумка Запада. Все это было разработано, конкретно придумано, написано, целые тома, целые движения были созданы на Западе, а реализовали в России. То же самое в 1991 году — утопия неолиберализма, полная тотальная свобода, делай что хочешь. Государства вообще никакого нет. Оно прекратило существовать и развалилось. Ребята, которые сюда приезжали с Запада, Фридман и прочие, они же вместе с Гайдаром и другими реформаторами делали все это по собственным законам, которые они там придумывали. Этот момент, что Россия является подсознанием Запада, мне кажется, очень важную роль играет, но неблагодарную.

Если возвращаться к нашей основной теме, то я бы сказал, что курировать или музеефицировать подсознание очень сложно. В этом смысле ты, как бы выстраивая эту свою утопию некого прогрессивного музея, вынужден быть либо виртуальным, либо скорее идеологией, нежели реальным функционирующим институтом. Мы здесь, в России, именно поэтому о наших официозных музеях ты вообще не хочешь говорить. На самом деле зря, потому что это такие стержни устойчивости в этом абсолютно бессознательном процессе, который здесь происходит. Курировать это подсознание очень сложно. Ты должен здесь придумать какие-то специальные процедуры для музеефицирования или, скажем, процедуры ухватывания тех художественных или интеллектуальных процессов, что в России происходят.

Специфика России заключается в том, что многие художники здесь — такие универсальные интеллектуалы, и во многом это происходит из-за того, что здесь не существует инфраструктуры.

Жиляев: Я согласен с большей частью вашей реплики, особенно касательно роли художника в России. Это все я очень хорошо понимаю и чувствую. Единственный комментарий на полях: мне кажется, что до тех пор, пока ситуация с бессознательным не будет отрефлексирована, у нас не получится понять свое место и значение в истории искусства. Пока Россия выступает в роли странного, плохого зеркала для Запада, не замечая, что наши недостатки, возможно, и есть наши потенциальные достоинства, мы будем до бесконечности дискутировать про несчастное положение и про то, что Россию не включили в историю, написанную журналом October, и т.д.

Да, в силу специфики нашей истории искусства, развития промышленности, политической организации получается, что даже самые искусные художники все делают немного криво. Но кто-то делает это неосознанно и страдает, а кто-то, как Малевич, который квадраты рисует всегда криво, открывает в этом новые универсальные ценности. И моя ставка, если говорить про музеи, заключается в том, чтобы свободу художника, в капиталистическом обществе всегда обрамленную куратором и большой институцией, вывести на другой уровень. Сделать так, чтобы на институциональном уровне мы могли говорить о том же самом уровне свободы, что и на уровне художника. Если возвращаться к музеям и скоростям, при которых в 1990-е и 1920-е не хватало времени на то, чтобы просто что-то принести в музей, то моим ответом была бы попытка организации музея, который просто был бы настолько тотальным, что мог бы вбирать в себя все уже существующие процессы, чтобы не нужно было никуда ничего нести. И такая тотальность как раз позволяет действовать в логике авангарда, то есть в искусстве в квадрате. Но, возможно, для организации такого рода музея нужно что-то еще. Не знаю... радикальная социальная трансформация?

Анатолий Осмоловский. Перформанс «Какой хотят видеть Россию на Западе», 1996© osmopolis.ru

Анатолий Осмоловский. Перформанс «Какой хотят видеть Россию на Западе», 1996© osmopolis.ruОсмоловский: Очевидно, что здесь нужно. Для организации подобного типа музея и даже создания музейных условий нужно, чтобы художник в России взял власть в свои руки. Перспектива сейчас достаточно отдаленная, может быть, даже я не доживу до этого момента. Потому что если какие-то события, народные волнения произойдут в ближайшие год-два, конечно, ничем хорошим они не закончатся, это совершенно очевидно. Но если они произойдут не через год-два, а, скажем, через 15 лет, то за это время настоится другая культура, собственно говоря, необходимая для России. Модернизационная культура, которая в 1990-е годы попыталась что-то сделать, была провалом — по гамбургскому счету. Это было связано с Михаилом Горбачевым, он должен был модернизировать страну, но не смог, все остальное — это уже результаты, попытка из этого провала как-то выскочить, придумать что-то по случаю. Но повторяю: если будет настаиваться модернизационная культура, то через 10—12 лет она приобретет свой очень веский голос. И тогда как раз художники как универсальные интеллектуалы могут сыграть очень позитивную роль.

К сожалению, в 1991 году я был совсем молодой и не мог на это даже претендовать, а деятели андеграунда самоустранились от создания культурной ситуации в стране. Может быть, ты знаешь: в начале 1990-х годов все концептуалисты просто уехали на Запад, только потом, в 1996, 1997, 1998 годах, они стали возвращаться. А в 1992-м в Москве была просто культурная пустыня. Сейчас мы, художники, в этом можем принять участие — и не обязательно только художники, но и критики, потому что они, в общем, ничем, на мой взгляд, не отличаются в этом плане от художников. Мы все должны первым делом выстраивать определенный дискурс. Ты прав совершенно, когда говоришь об истории русского искусства, это, конечно, очень важная вещь, которую не могут сделать один, пять, шесть человек. Это задача очень широкого консенсуса. Таких инициатив должно быть, по крайней мере, несколько. И, кстати, твоя работа в этом смысле тоже связана с написанием этой истории.

Вот этот сборник («Авангардная музеология». — Ред.), например, — что это такое? Это кирпич в основание истории русского искусства, и мне очень нравится, что все это заканчивается космизмом, потому что идея Федорова о воскрешении предков, хоть и воспринимается широкими кругами немного анекдотически, чрезвычайно интересна и очень близка, может быть, даже новому эону человечества. В ХХ веке наступило время Циолковского, попытка вырваться в космос, за пределы земного пространства и т.д. Наверняка наступит время для идеи Федорова, и в этом смысле если внимательно посмотреть, чем интересуется человечество — оно постоянно занимается раскопками своего прошлого. Археология, выяснение, чьи кости кому принадлежат, как этого человека убили, в какой позе его убили, — это же не что иное, как попытка реконструировать. Совершенно верная идея, что высшая степень творчества — это оживление и реконструкция чистой жизни. Есть очень интересная книга «Физика бессмертия», автор — Типлер, партнер и соавтор Хокинга. У нас она, к сожалению, не целиком переведена. Он очень близок к идеям Федорова, хотя его не знает. Там много совершенно фантастических и малоинтересных футурологий, но в то же время есть много интересных идей, и говорят (хотя я в этом ничего не понимаю), что он доказал, каким образом можно преодолеть то ли первый закон энтропии, то ли еще что-то. В общем, он смог доказать, откуда взять энергию для того, чтобы все восстановить. Потому что, чтобы что-то воскресить, необходимы невероятные количества энергии. Так что я, в принципе, разделяю твой пафос относительно того, что музей — это некая площадка для жизни: это антиавангардная концепция, на самом деле. Авангардисты говорили, что музей — это кладбище. А ты пытаешься его сделать живым. Но музей — не кладбище, а Институт благородных девиц, где все из гроба встали и действуют: живут, общаются, выставки устраивают.

Меня постоянно преследует неестественность художественной выставки. Это такое искусственное событие. Вот против чего авангардисты протестовали. Ты что-то делаешь, какие-то работы делаешь, вешаешь на стену, а потом всех зовешь и говоришь: посмотрите, что я сделал. Авангардисты говорили, что не должно быть этого барьера, этого жестоуказания. Вся жизнь должна быть такой выставкой, вся жизнь должна быть в этом смысле идеальной. Она должна быть построена гармоническим образом. Понятно, что это утопия. Но ощущение неестественности выставки постоянно преследует меня. И один из способов от этого не то чтобы избавиться, но, по крайней мере, немного закрыть глаза на это — конечно же, идея автономного объекта. И более того, я бы сказал, введение в этот промежуток между художником и объектом художественного рынка. Как только вводишь рынок, все становится абсолютно естественным. Для чего это сделал? Чтобы продать. Приходите покупать. Это естественно в капиталистическом обществе. А вот этот элемент неестественности — он меня постоянно тревожит и не дает работать.

Джексон Поллок © MOMA

Джексон Поллок © MOMAЖиляев: Отвечу коротко. Я сторонник абсолютной неестественности. Я за то, чтобы частичную неестественность, которая связана с выставкой, разогнать до предела. Некоторое время назад, анализируя американский авангард, абстрактный экспрессионизм, Поллока, русский авангард, советский авангард и Малевича, пришел к следующему заключению. Американский авангард является манифестацией предельной естественности, предельной свободы, ограниченной холстом. Что такое Поллок? Поллок — это предельно рассеянный шаман, отдающий свое тело и разум силам «природы», а именно гравитации, которые, собственно, организуют посредством его медиации определенный эстетический продукт. Весь его художественный жест направлен на то, чтобы продемонстрировать естественность и незыблемость законов природы и места человека по отношению к ним. Делай все что хочешь, но знай свое место и не посягай на установленный порядок вещей. Все мы родились на Земле и на ней и закончим свои дни. Вариант «негативной свободы».

И с другой стороны, есть Малевич. В чем заключается его подход? Как минимум Малевич рисует «Черный квадрат» долго, что с учетом кажущейся простоты указывает на предельную концентрацию и запланированность. Мы имеем дело не с квинтэссенцией случайности, обусловленной естественными законами; наоборот. В его творческом усилии выражается абсолютное неприятие — он сам об этом пишет — естественного положения дел, которые определяют деятельность художника. Будь то социальное положение или ограничения человеческого тела, вынужденного жить в определенной констелляции Вселенной, страдать и в конечном счете умирать. Малевич рисует протест против этой естественности посредством прорыва в космическое пространство, где уже нет гравитации, удерживающей человека в рамках сложившегося положения дел, где нет привычных для человека прошлого систем координат, где, наконец, установлено абсолютное равенство. В этом он является безусловным сторонником философии русского космизма. И мне сложно к нему не присоединиться.

Первоначальный вариант диалога был записан в Казани в центре современной культуры «Смена» в рамках открытия выставки Дмитрия Хворостова и Арсения Жиляева «Жизнь будущего века».

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство

Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»

18 февраля 20221656 Общество

ОбществоКирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма

18 февраля 20223537 Академическая музыка

Академическая музыка Театр

Театр Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам

17 февраля 20223766 Colta Specials

Colta Specials Искусство

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 20223613 Театр

Театр