Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРевизия и ее результаты

© Илья Орлов

© Илья Орлов15 августа стартует международная летняя школа вовлеченного искусства «Что делать». В новом диалоге, подготовленном Центром экспериментальной музеологии при поддержке фонда V-A-C и COLTA.RU, Арсений Жиляев побеседовал с художником, участником группы «Что делать» Дмитрием Виленским.

Арсений Жиляев: Дмитрий, думаю, внутри российского контекста, пожалуй, уже нет человека, не знающего, когда и при каких обстоятельствах образовалась платформа «Что делать». Но далеко не всем известны подробности становления коллектива в тех аспектах, которые связаны с его формальной структурой. Вы — одна из немногочисленных групп, поставивших своей целью преодоление привычных представлений о художественном производстве. Акцент на коллективное творчество, нивелирование четкого деления на художников, теоретиков, критиков, эксперимент с привычными границами институциональных отношений, поиски новых форм искусства, соответствующих освободительной логике левого проекта, поиски возможностей для адекватного участия в актуальном политическом процессе и проч. И все это в условиях исторического момента и общественных отношений, явно не способствующих развитию подобного рода инициатив. Расскажи о динамике ваших трансформаций как особого художественного производителя: какие цели вы ставили перед своей организационной формой изначально, какую эволюцию она претерпела? Что оказалось возможным реализовать в условиях современного культурного производства, а что осталось лишь в виде желаемого горизонта?

Дмитрий Виленский: Я думаю, Арсений, что ты несколько переоцениваешь нашу известность. Действительно, несмотря на то что мы активно работаем в искусстве и в других сферах творческой деятельности в течение уже 13 лет, во многом, как показывает опыт, мы остаемся таким малопонятным и по-прежнему отторгаемым феноменом в российской культурной среде. Отчасти это связано с тем, что «Что делать» в России «прописана» в Петербурге, где арт-среда стоит на достаточно жестких изоляционистских, аутистских и консервативных позициях, а верхушка культурной бюрократии демонстрирует редкую степень коррумпированности, цинизма, некомпетентности и трусости. Мы как раз полтора года назад сделали свой первый сольный проект в Питере, в галерее «Люда», — «Об источниках и составных частях коллектива “Что делать”», в котором со своей стороны пытались ответить на навязчивые упреки в том, что явление нашего коллектива — это такой якобы совершенно чуждый нашему городу феномен, к тому же нацеленный не на локальную работу, а на экспорт. Понятно, что в тысячный раз доказывать своей практикой, что это не так, довольно скучно, а вот понять и прочертить сущностную и политическую генеалогию нашего становления здесь, в Питере, и органику присутствия интересно.

Появление «Что делать» фундировано множеством индивидуальных практик, происходящих из 1990-х годов, а костяк коллектива («Фабрика найденных одежд» (Глюкля и Цапля), поэт Александр Скидан, фотограф Дмитрий Виленский, философ Артем Магун) — это композиция совершенно уникальных представителей российской сцены, которые, объединившись и собрав вокруг себя еще ряд в то время московских деятелей культуры (философы Алексей Пензин и Оксана Тимофеева, художник и музыкант Николай Олейников, куратор и критик Давид Рифф), стали таким очень разноплановым и амбициозным явлением, объединенным желанием обновить левую культурную программу современности — и не только в Питере, России, но и интернационально. В те годы, в начале нашей деятельности (2003—2007), это стало возможно, и нам удалось сделать ряд высказываний — артистических, активистских, теоретических, которые и сформировали дальнейшую платформу развития и были замечены.

«Что делать» в России «прописана» в Петербурге, где арт-среда стоит на достаточно жестких изоляционистских, аутистских и консервативных позициях, а верхушка культурной бюрократии демонстрирует редкую степень коррумпированности, цинизма, некомпетентности и трусости.

Прямо отвечая на твой вопрос — целью было создание качественной, широкой и солидарной левой среды, прежде всего в культуре: такой своеобразный левый фронт культурных работников, объединенных попыткой выстраивания контргегемонии по отношению к нарастающей коммерциализации и консерватизму местной ситуации. Сделать это можно было, только предъявив совершенно другие характеристики работы — качество мысли, этику поведения, масштаб художественного произведения и, конечно же, другие основания производства. В этом плане любопытно, что наша коллективность шла вразрез с как раз тогда установившимися стратегиями индивидуальной коммерческой деятельности у ведущих российских критических художников, ввязавшихся в самые ходовые коммерческие авантюры местных спекуляций нового арт-рынка. Находясь в Питере, нам было, наверное, проще их не замечать и не соблазняться сомнительной «движухой», а ориентироваться на международную ситуацию, где наши поиски вошли в резонанс со множеством других подобных коллективистских интердисциплинарных практик от Буэнос-Айреса до Стокгольма…

Удалось ли это? Думаю, что только отчасти. Очевидно, что выросло уже целое поколение деятелей культуры, которое во многом благодаря нашей деятельности и не только заняло серьезные критические позиции внутри российской сцены. Проблема осталась прежней, потому что мне кажется, что эти деятели так и не стали солидарной средой, а воспроизводят слишком часто худшие образцы конкурентности, подозрения и игнорирования. Но это не значит, что надо бросать усилия в этом направлении или же сделать вывод, что левая среда ничем не отличается этически от других. Я верю, что возможно создать предпосылки для консолидации, и мы продолжаем работать в этом направлении.

Оказались возможными создание искусства и реализация больших проектов. Конечно, за счет интернациональных ресурсов. Думаю, что за все это время мы не получили почти ни копейки местной поддержки; правда, тут надо учитывать, что ее практически и не существует.

Оказалось возможным перейти от неопределенной структуры «платформы» к тому, что имеет смысл назвать художественной институцией нового типа — то есть организационной структурой, которая способна осуществлять серьезные проекты: от съемки полномасштабных фильмов, реализации театральной постановки, издания книги или регулярной газеты, организации фестиваля до администрирования школы и Дома культуры.

Горизонт развития? В нынешний момент я бы сформулировал это как способность выжить в ситуации жестко сужающихся ресурсных возможностей, политического прессинга, да и просто нарастающей усталости, старения и депрессии от всей текущей политической ситуации. Ну и сохранить «диссидентско-еретический» характер творчества группы, когда нам удалось не идти в фарватере каких-то трендов, а бросать им вызов, формировать свою повестку и увлекать в нее других. Это такая задача-минимум. Понятно, что нами накоплены реальные ресурсы развития, и можно вообразить, что в иной политической ситуации мы бы могли претендовать на открытие более крупной и амбициозной площадки, которой всем очень не хватает. Но это возможно только в ситуации существования принципиально другой культурной политики на уровне страны и города.

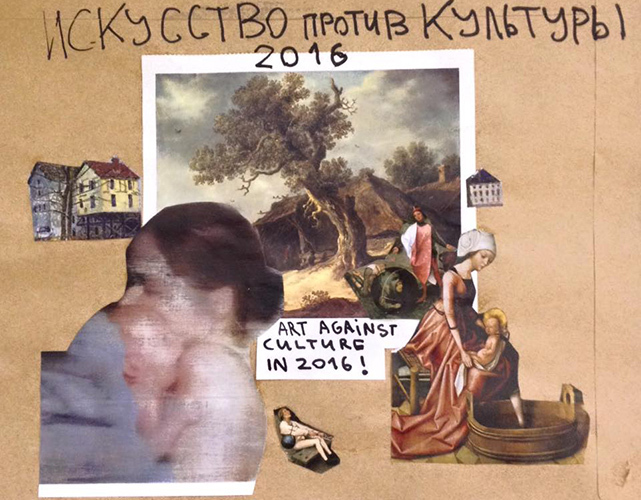

«Об источниках и составных частях коллектива “Что делать”»© Михаил Григорьев

«Об источниках и составных частях коллектива “Что делать”»© Михаил ГригорьевЖиляев: А можно узнать поподробнее, почему состав был именно таким? Я понимаю, что отчасти это случайность, исторические обстоятельства. Вы все дружили и прежде. Но все же одно дело — дружеское общение и совсем другое — совместное художественное производство. Потом, у «Что делать» программно отсутствует разделение на теоретиков и практиков. Для многих экспериментальных институций — например, Ситуационистского интернационала — это естественное положение дел. Но, например, для конструктивизма было характерно сознательное делегирование права на производство теоретической рефлексии профессионалам, которые, в свою очередь, не пытались создавать произведения искусства. Насколько я понимаю, в вашем случае имеет место желание отказаться от жесткого деления на художника и не художника. В этой связи возникает вопрос о разделении труда. Как вы функционируете, принимаете решения? Тем более что, как правило, физически вы находитесь в разных местах. И если раньше деление проходило между Санкт-Петербургом и Москвой, сегодня география значительно шире. Кроме того, мне интересны сами дефиниции. Вы называли себя «платформой», сейчас чаще «группа» или «коллектив», но ведь все это довольно разные организационные структуры. И в случае сознательного противопоставления себя индивидуалистически ориентированному обществу очень интересно проследить, как коллектив, ставящий своей целью преодоление особенностей капиталистического производства в том числе на уровне организации, может существовать и развиваться. Какие сложности возникают при его становлении, что из них можно отнести к специфике конкретных людей, а что скорее относится к неминуемой включенности в современную экономику и общественные отношения?

Виленский: Состав мог бы быть и другим — в принципе, после акции «Основание Петербурга» возможно было вообразить, что к группе присоединятся и Евгений Майзель, и Дмитрий Голынко, и кто-то еще. Но четко сформулированная левая программа, я думаю, сильно многих отпугнула в тот момент.

Насчет разделения ответственности и труда. Можно сказать, «Что делать» базируется на принципах делегирования и инициативы. То есть многое основано на доверии друг к другу. И проектная работа становится возможной потому, что группа по умолчанию доверяет любым трем членам действовать от ее имени. Если они сделают что-то постыдное, то, скорее всего, коллектив перестанет просто существовать после серьезной дискуссии и осуждения. Наши теоретики, конечно, не настолько вовлечены в арт-процесс, как художники, но все они имеют опыт съемок в фильмах, написания сценариев и репетиций, мы делим одни педагогические практики. Да, у нас была надежда и мечта, что они смогут быть больше интегрированы в художественное производство, — но в реальности все немного сложнее, и художники есть художники, потому что они обладают особой чувственностью и их способ проживания существенно отличается, скажем, от состояния профессора на постоянной позиции в университете. К этому стоит добавить, что как раз идентичность наших художников сильно подрывает конвенциальные представления об этой идентичности: мы все — художники пишущие, переходящие из одного медиа в другое, обладающие опытом организаторской, активистской и продюсерской работы.

Наши теоретики, конечно, не настолько вовлечены в арт-процесс, как художники, но все они имеют опыт съемок в фильмах, написания сценариев и репетиций, мы делим одни педагогические практики.

Капиталистический способ производства, конечно же, нельзя отбросить. Мне кажется, что наш ответ — в том, что мы функционируем в условиях жесткого производственного давления капитализма, скорее, как кооператив, в котором распределение прибыли и ресурсов происходит более справедливо и гораздо менее отчужденно, чем в любой корпорации или арт-институции. Прозрачность бюджетов внутри коллектива, распределение гонораров у нас как раз в логике кооператива, и это не исключает строгой производственной дисциплины и продюсерского качества. Мы прекрасно знаем, когда наступает дедлайн и кладет конец всем возможным формам дискуссии и ассамблей. Просто качество работы в том, что мы научились пользоваться этой формой репрессии и способны выстраивать систему внутренних дедлайнов, которая органически вытекает из сути дела и во многом стимулирует его. И, конечно же, декларативное коллективное авторство, при том что у нас очевидно проявлены зоны ответственности (Цапля — режиссер, Нина Гастева — хореограф, Коля — фрески и т.д.); при этом все работы вытекают из внутренних диалогов и потребностей коллектива и таким образом позиционируются как коллективный процесс и продукт. Мы часто говорим об ансамбле сингулярностей — в этом контексте коллектив может быть сравним в модусе своего функционирования с музыкальным ансамблем или же с театральной труппой.

И последнее для ясности по твоим вопросам — на самом деле география коллектива сейчас как раз сильно сузилась: практически все, за исключением Алексея Пензина, находятся в Питере, а Давид исчез из коммуникации где-то в Берлине. Это очень интересный феномен — как вдруг мы оказались все в одном месте, и это сильно облегчает коммуникацию, так как все постоянно вместе тусуются и всегда в полном кворуме.

«Об источниках и составных частях коллектива “Что делать”»© Михаил Григорьев

«Об источниках и составных частях коллектива “Что делать”»© Михаил ГригорьевЖиляев: Мне хотелось бы узнать подробнее о твоем интересе к опыту советских домов культуры. Насколько я понимаю, это вариант ответа «Что делать» на вопрос о современной институции. В чем, по твоему мнению, ее преимущества перед музеем современного искусства или же, более широко, перед музеем как таковым? Почему вы выбираете в качестве основы для своей деятельности именно ДК, а не, например, советский Музей революции? Как ты относишься к идее «домов новой культуры», которые какое-то время назад попыталась внедрить российская власть?

Виленский: Интерес к ДК, собственно, и возник из наблюдения и участия в экспериментах различных прогрессивных музеев современного искусства, таких, как Van Abbemuseum, Reina Sofía, MACBA, и политики ряда арт-институций. Именно в них мы вдруг увидели, что они на что-то похожи — да это же как наши ДК работает! Думаю, что говорить о преимуществах тут сложно. Все-таки это достаточно разные явления; главное отличие в том, что музей — это собрание работ, их вывод за рамки рыночного обмена и декларирование особых отношений с историей и временем. Но сейчас мы наблюдаем, как все большее количество институций декларирует себя как музеи, но при этом отказывается от миссии собирания коллекции (яркий пример — «Гараж» в Москве), а музеи, имеющие коллекции, их вообще не выставляют, а полностью посвящают свою деятельность временным выставкам, педагогике и исследованию. Так что все не так просто. Стоит учесть, что эти институции берут на себя задачу вовлечения публики в некий творческий процесс: различные кружки, семинары, концерты, театральные постановки, танцевальные хеппенинги проходят как под руководством известных художников, так и без них — институции сами развивают свою отделы медиации и образования. И это уже активности, которые мы хорошо помним из истории домов культуры.

Советские музеи революции могли только отчасти выполнять функции ДК, скорее в плане политического образования и ритуала, но, насколько я понимаю, им не имело никакого смысла развивать различные направления — скажем, танец, музыкальные кружки или кружки живописи и моделирования. Для меня это, скорее, такой автономный реди-мейд, который может быть сейчас актуализирован именно по модели ДК, и именно ваша «Педагогическая поэма» и была таким имплантатом ДК в эту структуру — производство выставки, мастерские лепки, семинары и проч. Но это возможно только при наличии политической воли и социального планирования, которых сейчас в России не может быть в этих структурах. А, скажем, в современном модернистском западном музее есть. Поэтому они и претерпевают этот этап трансформации. Сурковская идея «домов новой культуры» (ДНК) очень мне нравится, тем более она как раз была сделана для распространения определенного типа современной культуры в провинции, где у нас полная пустыня, сравнимая с тем, что было до прихода советских ДК. Даже если учесть ее политические ограничения, все равно в какой-то момент она могла бы стать рассадником «нового диссидентства», опять же как стали некоторые советские ДК в 1960-е годы. Но оказалось, что в условиях резкого нарастания консерватизма, реакции и экономии на культуре даже этот жест не мог быть осуществлен, что демонстрирует полный провал хоть какой-то культурной политики. А с началом мегакоррупционного скандала в Министерстве культуры можно с радостью добавить, что, похоже, и консервативный проект «культурных скреп» тоже оказался грандиозной фикцией для распила бабла. Поэтому и приходится брать ситуацию в свои руки и самим создавать микроинституции, как наш ДК Розы на деньги швейцарской Академии искусств.

Советские музеи революции могли только отчасти выполнять функции ДК, скорее, в плане политического образования и ритуала.

Жиляев: Да, ДК Розы — довольно необычная институция для культурного ландшафта современной России. Первый вопрос, который возникает в этой связи: как это вообще возможно? В той расстановке сил, с теми политическими трендами, которые есть? Расскажи подробнее: как функционирует сегодня ДК Розы, как вам удается сохранять открытость и относительную независимость? Удивительно, насколько ваше решение об организации школы и в некотором смысле возвращении в Россию с более активным включением в местный контекст идет вразрез с общественными настроениями. Ведь кажется, что никакие критически артикулированные политические инициативы на территории современной России невозможны, а вы будто бы специально стараетесь доказать, что это не так. Это сознательное решение? Какую роль вы отводите себя уже не просто как художественному коллективу, но как институции, старающейся активно формировать в том числе политический контекст как минимум Санкт-Петербурга?

Виленский: Ну, во-первых, мы никогда никуда не уезжали — просто все прошлые попытки «закрепиться» и сделать программу в каком-то реальном месте проваливались, но это не значит, что мы их не делали. Признаюсь, что иметь свое пространство, пусть даже малюсенькое, — это совершенно иной уровень ответственности и возможностей. У нас провалился проект Лаборатории критического искусства, которая полтора года работала в Европейском университете, провалились регулярные программы в ГЭЗ на Пушкинской, 10, провалилась совместная попытка с Эмили Ньюман создать Форум современного искусства в Смольном колледже, да много чего еще не получилось. И не из-за каких-то там политических преследований: на том уровне видимости, на котором задумывались эти проекты, навряд ли бы они вышли на какие-то серьезные конфликты в широком публичном пространстве (внимание прессы, казаков, полиции и проч.) — все блокировалось по причине гегемонии очень консервативных взглядов на искусство даже со стороны «продвинутой» местной либеральной общественности и параноидальной самоцензуры, когда просто связаться со «Что делать» для некоторых выглядело как связаться с какими-то опасными экстремистами, по следам которых ходят шпики из отделения. Это не совсем так, но правда в том, что наша жесткая критика ситуации вполне легитимно воспринималась как высокая степень бескомпромиссности и недоговариваемости. Что отчасти верно, только стоит учитывать, что речь идет скорее о принципиальной разнице в подходах к искусству и соблюдении элементарных принципов уважения к работе художника.

«Об источниках и составных частях коллектива “Что делать”»© Михаил Григорьев

«Об источниках и составных частях коллектива “Что делать”»© Михаил ГригорьевПочему это вдруг получилось сейчас, когда, как ты правильно заметил, общая ситуация в России стала гораздо более удушающей и активистская сцена и сцена критического искусства находятся в серьезной дезориентации? Я думаю, что сработала совокупность факторов — попробую их перечислить.

1) Произошло определенное накопление символического капитала до такого уровня, что это стало уже невозможно полностью игнорировать на местной сцене. Можно сказать, огрубляя: все то, что не проживает дольше десятилетия, не принимается всерьез. Все тут думали: вот скоро они «сдохнут» — а «они» жили и развивались, и на фоне стенаний местной арт-среды мы оказались в позиции независимости и уверенности в себе, утвердив очень широкий международный нетворкинг и добившись поддержки от ряда влиятельных игроков. Конечно, это по-прежнему мало кого волнует, но все уже чувствуют, что что-то не так. И возникает все чаще расхожий вопрос: если «Что делать» есть и что-то делает, то чем тогда мы тут занимаемся?

2) Этот символический капитал сработал на привлечение нового поколения, которое вдруг поняло, что есть определенный рецепт выживания в России: важно делать что-то интересное и интегрироваться в интернациональные формы кооперации и производства. Таким образом, возникла камерная, но достаточно широкая и качественная публика для нашей школы и работы.

3) Наши предыдущие пролеты были связаны еще и с тем, что мы не могли обеспечить финансовую состоятельность начинаний. «Что делать» — это не НКО и вообще не зарегистрированная организация. В российской ситуации это очень сложно сделать, да и, как показала недавняя зачистка этого пространства, очень правильно, что мы не стали в это играть. Мы никогда не получали институциональных грантов — только проектные деньги на конкретную работу. Более того, этих грантов для российской ситуации просто не существует. И сейчас вдруг удалось найти поддержку для проекта, который может работать в России, — мы получили опять очередное проектное финансирование от Академии искусств в Цюрихе, отдела исследований, который инициировал глобальный проект о формировании искусством новых форм публичности. И с нашей стороны вкладом в этот проект стало развитие ДК Розы.

4) Почему вдруг ресурсы на эту нашу старую идею нашлись сейчас? Я думаю, это связано отчасти с тем, что сейчас возникает новый интернациональный фокус на местные маргинальные самоорганизованные инициативы в искусстве. Есть ощущение, что глобализированная модель производства искусства стала таким конвейером событий с миллионами зрителей и при этом полным отсутствием хоть какого-то смысла. Вроде бы он там есть и должен быть, но вся машина отчуждения, туризма, корпоративных интересов и давления оголтелого арт-рынка лишает его важнейших основ политической и социальной легитимности, эстетического эксперимента и риска. Похоже, что сейчас этими качествами будут обладать скорее маргинальные институции в серой зоне публичности (с бюджетами до 1 миллиона евро в год и количеством публики до 50 000 человек). Понятно, что шансов на выживание у них намного меньше, чем у институций, привлекающих миллионные аудитории и сотни миллионов спонсорских денег. Но именно они занимаются тем, что мы еще способны оценивать как искусство, — это места, где могут быть выработаны последовательные внерыночные и внезрелищные критерии качества работы: это и есть, собственно, важнейшие катализаторы появления контрпубличности. Сетовать на то, что выжить будет сложно, — это сотрясать воздух: такие пространства всегда появлялись и умирали без всякой поддержки и известности. И это уже вопрос к каждому, где тебе интересно быть. Нам сейчас интересно делать ДК с мизерным бюджетом, которого едва хватит еще на год вперед.

5) Ну и некоторые совпадения: так получилось, что в 2014 году практически все члены «Что делать» переехали в Петербург, и это, конечно, создало совершенно новую концентрацию кадров, приведшую к разрастанию активностей. Можно сказать, что карты легли правильно, хотя уверен, что ничего случайного не бывает и нам опять же за долгие годы удалось создать определенную привлекательность локального пространства и начать его обживать.

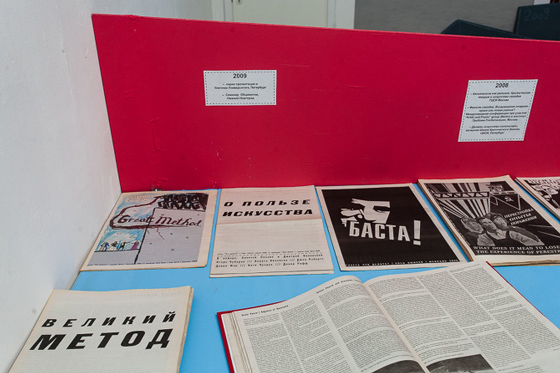

Кооператив «Швемы» в ДК Розы

Кооператив «Швемы» в ДК РозыНу и, конечно, что же такое ДК Розы? Нас интересует, насколько способно критическое и левое искусство формировать свою новую вовлеченную аудиторию. Особенно важно понять, что происходит с новыми формами публичности искусства именно сейчас, когда они все больше криминализируются и испытывают давление как со стороны консервативной власти и публики, так и в процессе инструментализации со стороны обезумевшего капитала. Проект опирается не только на историю домов культуры в социалистических странах, но и на текущий опыт антикапиталистического развития социальных центров в Европе и Латинской Америке и тенденции прогрессивных арт-институций, ориентированных на развитие альтернативных аудиторий современного искусства.

В современной российской реальности модель ДК может существовать только как создание контрпубличной сферы — «подобные проекты могут существовать только как пространства исхода и перегруппировки, как пространства для образовательной и агитационной деятельности, ориентированной на дальнейший выход (различных маргинализированных групп) на широкую публику». Именно такое пространство должно способствовать распространению альтернативных (counter) форм знания, которые развивают эти группы, и провоцировать их взаимодействие друг с другом. Важнейшим результатом этих процессов должны стать выстраивание новых композиций солидарности и вовлечение в общее дело.

В настоящий момент в пространстве ДК Розы проходят встречи нового профсоюза IT-работников и профсоюза «Учитель», проходили театральные репетиции феминистских спектаклей («Монологи вагины»), работает школа вовлеченного искусства «Что делать», кооператив «Швемы», разрабатывается формат активистского хора и ряд других образовательных гражданских левых инициатив.

Не думаю, что нам удается влиять на политический контекст — это слишком масштабная задача. Но как-то противодействовать очевидному коллапсу активистской среды мы можем, и, кажется, это получается, так как пространство востребовано рядом инициатив и они попадают не в ситуацию съемного пространства в каком-то хипстерском лофте, а в круг единомышленников — и в этом существенная разница.

Разбираетесь в искусстве XX века?

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202350230 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202346374 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202335437 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202358960 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияЗаместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» о работе в подцензурном пространстве, о миссии и о том, что ее подрывает, и об отсутствии аудитории, заинтересованной в правде о войне

4 сентября 202398175 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияЖурналистка «Медузы» о работе в эмиграции, идентичности и о смутных перспективах на завтра и послезавтра

28 августа 202355433