Colta Specials

Colta SpecialsДоказательства памяти

Проект Пантеона СССР

Проект Пантеона СССРВ новом материале в рамках Центра экспериментальной музеологии, совместного проекта COLTA.RU и фонда V-A-C, Арсений Жиляев поговорил с теоретиком искусства и культуры Марией Чехонадских.

Арсений Жиляев: Маша, я знаю, что твое философское или, по крайней мере, активистское становление началось с рефлексии нестабильного социального положения культурного работника и, шире, всех людей без постоянной занятости. Того, что получило название «прекариат». Мне хотелось бы начать нашу беседу о музее с прояснения твоей позиции в этом вопросе. Ведь музей, особенно в своем традиционном виде, играет роль предельно стабилизирующего фактора по отношению к жизни, сродни кладбищу или же, наоборот, лаборатории по синтезированию будущей жизни — в зависимости от интеллектуальной ориентации. Но так или иначе речь идет об упорядочивании жизни. Есть представление, согласно которому оппозицией нестабильности трудовых отношений и соответствующей им аморфной субъективности конца XX — начала XXI века выступает индустриальный капитализм фордистского типа с его конвейером, четкими границами профессиональных идентичностей и в идеале с социал-демократическими государствами. Но очевидно, что возвращение к данной альтернативе невозможно и в принципе, с точки зрения радикальной освободительной политики, не может быть желанным. Какую бы ты отвела роль тому, что можно обозначить как «стабильность» в вопросах построения человеческой субъективности и в целом социальной сферы сегодня и в будущем? И какую роль выполняет музей в этой связи?

Мария Чехонадских: Мое философское становление скорее началось с чтения текстов Лакана и других французских философов в Воронежском университете в начале 2000-х годов. Однако, как ты помнишь, это увлекательное чтение тогда все время прерывалось необходимостью искать средства к существованию. Парадоксальная ситуация обнуления статуса гуманитарных и творческих профессий привела меня в конце 2000-х годов к осмыслению феномена прекаритета. Однако сегодня вопрос нестандартной занятости для меня выходит далеко за рамки его социологии.

Прежде чем обратиться к вопросу музея, необходимо отметить, что демаркация между фордизмом как формой социальной стабильности и постфордизмом как формой радикальной социальной нестабильности, которую ты обозначил, ставится под сомнение большинством теоретиков прекаритета. Отмечу в скобках, что эта дихотомия произрастает из работ Негри и Хардта, которые в начале 2000-х обобщили дискуссии о переходе к постиндустриальному и информационному обществу в неомарксистском духе. Однако Негри и Хардт не обращают большого внимания на сами формы занятости, их скорее интересовали новые формы труда, а не формы трудовых отношений как таковые. Именно поэтому они ставили в центр своего анализа так называемый нематериальный труд.

Сегодня теоретики не обсуждают дихотомию стабильности и гибкости, поскольку стало очевидно, что этой дихотомии в общем-то не существовало, ее обозначали в качестве теоретической матрицы для упрощения анализа. Во-первых, сами постопераисты давно описали постфордизм как новую форму жесткой биополитической машины финансового контроля. Во-вторых, оказалось, что прекаритет был лишь неолиберальной прелюдией, за которой последовала длящаяся и по сегодняшний день сюита мер строгой экономии: демонтаж социального жилья, бесплатного образования и медицины, усиление неоколониального контроля Южной Европы, войны в странах Северной Африки и на Ближнем Востоке, наконец, бесконечная «регенерация» городов, а также жизнь в долг [1].

Современный музей и университет превращаются в нечто новое — в коммерческий центр развлечений или досуговый комплекс товаров и услуг.

Я не хочу сказать, что сама проблема прекаритета исчезла, я лишь пытаюсь обозначить более комплексные формы анализа этого феномена, которые сегодня обсуждают марксисты. Этот анализ связан с проблемой социального воспроизводства в неолиберальной экономике, основанной на разрушительной динамике финансового кризиса, когда накопление капитала происходит не за счет воспроизводства рабочей силы, а за счет понижения стоимости рабочей силы ниже уровня ее способности к воспроизводству. Происходит это путем вытеснения неплатежеспособного населения на периферию производства и потребления. Иными словами, неплатежеспособность идет рука об руку с накоплением капитала. Для постколониальных стран в этом нет ничего нового, но в странах Западной Европы произошел интересный сдвиг: если в XIX веке низкая стоимость труда обеспечивала индустриализацию, то сегодня она соответствует разрастанию форм спекулятивного капитала. Я приведу простой пример: закрывается завод в городе N, 5000 рабочих остаются без средств к существованию, однако на месте завода открывают новый торговый центр. Рабочие нанимаются строителями и работают до тех пор, пока реконструкция здания не закончена. Можно представить себе ситуацию, что эти же рабочие уезжают в Москву работать вахтовым методом на аналогичную стройку. Их миграция с места на место будет продолжаться до тех пор, пока не закончится «регенерация» всех бывших фабрик на территории России. Можно проиллюстрировать ту же самую схему с другими переменными — с художниками, арендующими студию, или переселенцами из мест экологической катастрофы. Как мы видим, цикл «нестабильная занятость — регенерация — накопление» представляет собой дурную бесконечность неолиберальной экономики, разорвать которую может только радикальный революционный процесс. Подобная схема накопления успешно использует прекаритет в своих целях, и она вполне «стабильна» [2].

Я подвожу к тому, что необходимо перевести вопрос о стабильности и нестабильности в вопрос социального воспроизводства. И здесь музей является еще одним хорошим примером. Если смотреть на вопрос прекаритета системно, то мы увидим, что музей как социальная институция также зависит от форм социального воспроизводства: музею необходимы специалисты, уход, реставрация, работники. Стоит только посмотреть, во что превратились музеи в России, чтобы найти ответ на твой вопрос: выживают только те институции, которым удается существовать на самоокупаемости (это в основном коммерческие, негосударственные музеи) или же приходится воспроизводить определенную идеологию в обмен на финансирование, также не всегда приходящее из государственных структур. В этом смысле интересно наблюдать тот факт, что «регенерация» парков и музеев в Москве обеспечивается за счет государственных средств и соответствует российской модели государственного контроля за креативной молодежью.

Капитализм «стабилизирует» любые формы жизни. Сегодня стоит говорить о том, как стабильность стала нестабильной, или вообще об идеологии «нестабильной стабильности», которая навязана нам в качестве естественной модели существования общества. Не думаю, что субъективность связана с феноменом стабильности. Ничего стабильного в нашей субъективности нет по определению. Мы детерминированы огромным количеством внешних причин. Маркс писал, что человек представляет собой ансамбль общественных отношений. Выготский в свое время добавил, что это ансамбль «врощенных внутрь» общественных отношений [3], своего рода удивительный реди-мейд, сингулярность, которая уникальным образом отражает тотальность общества.

Untitled Restaurant, Whitney Museum of American Art, New York© STUA 2012

Untitled Restaurant, Whitney Museum of American Art, New York© STUA 2012Жиляев: У меня нет никаких возражений касательно марксистской интерпретации человека как ансамбля общественных отношений, «врощенных внутрь», удивительным образом через личное отражающих тотальность общества. Однако именно этот факт заставляет говорить об определенного рода если не стабильности, то очевидной ригидности, инертности человека. Как мне представляется, вопрос о стабильности — это вопрос о масштабе и ритме. Если верить в то, что субъективность возникает как особый повторяющийся ответ на травму, то с необходимостью надо признать важность механизмов повторения, определяющих относительно устойчивые границы того или иного индивидуума. И так же, как в твоем примере с бывшими рабочими кирпичного завода, которые будут уже в качестве строителей ездить по России, пока все заводы не будут перестроены в развлекательные центры современного искусства, субъективность будет воспроизводить свой ответ на травматическую ситуацию в своем повседневном развитии. Но что, если реальность изменяется более стремительно, чем формируется субъективность? Что, если строителей — бывших рабочих не позовут в Москву строить новые развлекательные центры, потому что развитие технологий 3D-печати позволит создавать любые архитектурные формы при участии лишь одного оператора, сидящего за компьютером? Современная система образования, включающая в себя почти два десятилетия, не считая самообразования и поствузовского обучения, все чаще и чаще оказывается нерелевантна трансформациям, происходящим на рынке труда. Зачастую профессии, предлагаемые абитуриентам, являются лишь популярной в данный момент формой капиталовложения, далеко не всегда способной окупиться и принести прибыль. Вспомни Воронеж: как и 15 лет назад, в российской глубинке до сих пор можно услышать суждения, что обучение по специальности «экономист» в провинциальном вузе способно обеспечить человека необходимой квалификацией для достойного заработка при любых социальных трансформациях. Сегодня есть поправка на время, к «экономическому факультету» добавляется духовная семинария с ее возможностью получить должность в РПЦ или даже философское образование, которое воспринимается как необходимый базис для карьеры государственного чиновника, и проч. Но на деле оказывается, что востребованные на рынке образования профессии неликвидны. Они сами являются следствием спекулятивной экономики и лингвистической инфляции, когда за вывеской социалистической партии скрывается неолиберальная повестка, за демократией — власть олигархического меньшинства. И это со временем способно привести к полному банкротству человечества как участника рынка труда.

Музейная инсталляция, погружающая зрителя в определенную проблемную ситуацию, способна перевести сложность, абстрактность процессов, детерминирующих развитие общественных отношений, на конкретный, если хочешь — экзистенциальный, уровень.

Когда ты говоришь о необходимости для музеев и культурных институций соответствовать самоокупаемости или же идеологической лояльности власти, такая постановка вопроса подразумевает высокий уровень осознанности и планирования. Но как раз этот вопрос вызывает во мне большие сомнения. Как мне кажется, государственный аппарат здесь не так уж далеко ушел от общественной доксы касательно привлекательности профессии «экономист». Финансовые кризисы последних десяти лет прямо указывают на то, что капиталистическая финансовая система лишена способности к саморефлексии, осознанному прогнозированию будущего и проч. Пока есть подушка безопасности в виде принципиального доверия к банковской системе и властный ресурс, способный ее поддерживать, скорее можно прогнозировать исчезновение человека в качестве своего рода носителя определенного образования и лояльности, нежели исчезновение этой системы. Зачем нужно поддерживать воспроизводство человеческой субъективности посредством музея, если она постепенно теряет свое значение для организации труда?

Если человеческая личность, по крайней мере в ХХ веке, была отражением, ответом на травмы, оставшиеся в результате определенных общественных отношений, то личность в XXI веке должна восприниматься скорее как невозможность адекватного отражения и ответа на стремительно меняющиеся общественные отношения. Такого рода кризис репрезентации напоминает ситуацию советских постреволюционных художников в поисках адекватного реалистического метода в условиях, когда скорость трансформации реальности делает это весьма затруднительным. И один из потенциальных ответов на подобную ситуацию — это социальное конструирование или же выработка рефлексивного, странного реализма, способного отказываться от любых устоявшихся методологий или же комбинировать их в зависимости от нужд каждого конкретного случая. Музей в обоих случаях играет определяющую роль в качестве институции, способной за счет наличия архива и возможностей его потенциальной актуализации быть источником развития. Это прослеживается, в частности, в увлечении Александра Богданова и Андрея Платонова идеями русского космизма (безусловно, не только ими и с очевидными ограничениями влияния, но все же), для которого музей является как раз инструментом, способным посредством социального планирования и технологического развития снять с человека как его социальные, так и биологические ограничения. Я знаю, что ты не разделяешь оптимизма техноутопистов касательно абсолютизации роли науки в освобождении человека и всячески подчеркиваешь особое, критическое отношение к таким взглядам в творчестве Платонова. Не могла бы ты поделиться мнением на этот счет?

Новый корпус колледжа Central Saint Martins© Stanton Williams Architects

Новый корпус колледжа Central Saint Martins© Stanton Williams ArchitectsЧехонадских: Ты абсолютно прав, нам следует говорить не о кризисе субъективности, а о кризисе капитализма, который может в самое ближайшее время превратить всю планету в пустыню выживания. Именно поэтому современный музей и университет превращаются в нечто новое — в коммерческий центр развлечений или досуговый комплекс товаров и услуг. Дизайн нового корпуса Колледжа искусства и дизайна имени святого Мартина в центре Лондона хорошо иллюстрирует мою мысль. Здание этого университета имитирует архитектуру шопинг-молла, похожую на конструкцию торгового центра «Европейский» в Москве. Это очень удобная архитектура: с одной стороны, она задает определенную модель обучения, а с другой стороны, создана для того, чтобы в любой момент сам колледж можно было закрыть и основать на его месте настоящий бизнес-центр креативных индустрий. Здесь я должна возвратиться к вопросу о социальном воспроизводстве. Сегодня капитализму не нужны музеи и университеты в том старом смысле, какой ему придавали философы Просвещения или социал-демократы прошлого века. Неолиберальные бюрократы искренне верят в то, что весь мир можно превратить в один большой бизнес-центр.

Если возвратиться к вопросу о субъекте и субъективности, то дело тут, повторяюсь, в том, что финансовому рынку выгодно производить резервную армию труда, если использовать терминологию Маркса. Бедность плодит богатство. Безработные мигрируют и эмигрируют, а на оставленных землях строятся олимпийские объекты, торговые центры, элитное жилье. Эти новые памятники неолиберализма заменяют старые университеты, рабочие клубы, музеи, библиотеки. Лимиты бедности, как известно, неисчерпаемы. По всей планете люди живут в таких чудовищных условиях, что пределы разрушения уже достигли геологических масштабов. И тем не менее если бы современному капитализму было выгодно все заполонить 3D-принтерами, то это бы уже давно произошло. Как ты знаешь, китайская экономика, например, держится исключительно на дешевой рабочей силе, и высокие технологии положат эту экономику на лопатки.

В этом смысле Платонов, в отличие от Богданова, никогда не воспевал технологии как таковые. Действительно, ранний Платонов считал, что можно повернуть русла рек или даже взорвать Уральские горы, покорить природу, преодолеть ее витальный ужас. Однако уже в середине 1920-х годов у него появляется новый мотив — освобождение природы и животных от капитализма. Для Платонова природа как мы ее знаем является продуктом капитализма. Так, засуха есть результат варварской аграрной политики. Он считал, что при коммунизме должны существовать возобновляемые источники энергии. Этому соответствовала его теория прибавочной стоимости: все, что человек берет из природы, должно туда же возвращаться в плюсе. Именно так природа освободится от собственной бедности и скудности. Именно поэтому в его произведениях появляются разные машины, такие, как «электрическое солнце» или «фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор», позволяющие наиболее экономным способом добывать энергию, не опустошая недра земли. Может быть, в этом смысле можно говорить о природе и современном человеке как о глобальном музее капитализма.

Люди бесплатно и добровольно работают над созданием гигантских баз информации о социальных движениях, умонастроениях молодежи, потребительских привычках и т.д. Есть ли тут вообще признаки коммунизма?

Именно поэтому я и говорю, что мы детерминированы множеством внешних причин — положением в производственных отношениях, властными установлениями, климатическими и экологическими условиями. Субъективность постоянно меняет свою форму в зависимости от действия этих причин на субъекта. Другое дело, что помимо действия причин существует и противодействие им, иначе мы были бы ни больше ни меньше рабами внешних сил, машинами восприятия, программами приспособления к среде обитания. Действительно, неожиданные изменения в структуре производства, особенно в эпоху кризиса, равно как и миллисекундные интервалы между финансовыми трансакциями, выходят за рамки экзистенциальных пределов человеческого времени, но это не значит, что мы обязательно должны подстраиваться под эти нечеловеческие темпоральности. Под них порой не может подстроиться даже машина, ее приходится постоянно усовершенствовать. Смысл определения Выготского про ансамбль «врощенных внутрь» общественных отношений заключается в том, что человек не просто пассивно отражает внешние причины, но и активно отражает это отражение. Иными словами, сознание представляет собой реакции реакций на раздражения среды: человек понимает, что именно отражается в его сознании, и начинает думать, как именно отразить обратно то, что отразилось. Мы получаем своего рода контроль над внешними причинами благодаря тому, что умеем их осознавать. Для Выготского осознавать означает проявлять способность к действию. Чтобы что-то осознать и проявить способность к действию, нужно это что-то осознать определенным способом. Иными словами, способы осознания бывают разными и в этом отношении могут быть не столь эффективными, как нам хотелось бы. Это, конечно, абсолютно спинозистский тезис.

Ты говоришь, что необходимо увеличить гибкость наших реакций, формировать своеобразные гибридные модели ответа на внешние причины. Я думаю, что гибридная модель лишь соответствует неолиберальному запросу на креативность, ситуациативность, интерпренерство и «самоокупаемость». Почему? Потому что в этом случае мы не контролируем внешние причины, но лишь синтезируем их в некие комплексы реакций. Тут получается своего рода эмпиризм: мы собираем впечатления и факты, синтезируем их и представляем в той или иной форме. Мы подстраиваемся под систему. Принципиально такой синтез не поменяет ничего в текущей реальности. Такая позиция была объяснимой в ранний советский период: художники пытались поспевать за меняющейся реальностью, потому что масштабы изменений были колоссальными в смысле их радикальной исторической новизны. А что нового мы видим сегодня и почему мы должны за этим поспевать и на все это реагировать? Вместо этого я предлагаю следовать за Выготским и Спинозой и скорее подумать, как можно выработать своего рода автономию. Под автономией я понимаю не индифферентность к социальной реальности, а ту самую способность контролировать ситуацию и тем самым усилить свою способность к действию. Это уже предполагает другую модель искусства и музея. Что я имею в виду? Допустим, я осознаю свое текущее финансовое и социальное положение. Я понимаю, что, располагая теми средствами, которые я имею, никаких новых моделей социальности я сконструировать при помощи этих средств не смогу, но зато, проанализировав ситуацию, я могу предложить новую модель производства и новую модель эстетики: если я снимаю фильм, то я беру то, что имею, — мобильный телефон или дешевую камеру. Если я рассуждаю о реализме, то я рассуждаю о манипулятивной функции монтажа, думаю, как мне ее преодолеть, пытаюсь понять, что должно попасть в мой кадр. Наконец, я думаю, как все это в совокупности повлияет на то, что я хочу сказать и кому я это хочу показать. На меня большое впечатление произвели фильмы Лава Диаса и его способность формировать позитивную эстетическую программу исходя из рассуждений подобного рода, то есть рассуждений о производстве и критике киноиндустрии. Теперь перенесемся в музей. Какую новую социальную программу он может сегодня диктовать? Программы в музеях нам диктует правительство, а музейные работники их исполняют. Ты же сам имел недавно проблемы с Музеем космонавтики. Поэтому тут опять по Выготскому: как это контролировать? Или в данном контексте даже по Ленину: конкретный анализ конкретной ситуации и действие. Сейчас мне пришло в голову, что такой конкретный анализ конкретной ситуации меня лично вывел на идею глобального музея капитализма. Мне кажется, что нечто подобное ты и пытался сделать в своем последнем проекте в Венеции. Я бы сюда добавила вопросы технологий и природы, миграции и эмиграции — и вот в таком виде попыталась бы помыслить эстетическими средствами тотальность капитализма сегодня.

© CNRS

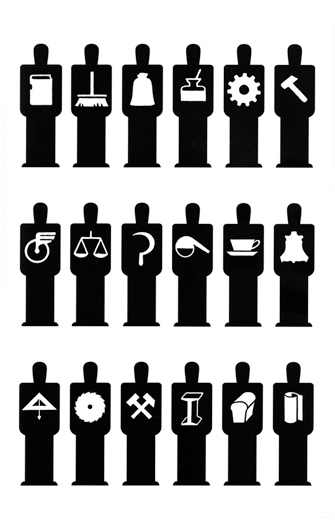

© CNRSЖиляев: Действительно, венецианская история про Землю в качестве одного гигантского музейного бизнес-комплекса близка к тому, что ты описываешь в качестве музея капитализма. У меня есть ряд интересных наблюдений на этот счет. Первое касается деятельности сетевых корпораций и спецслужб, а также феномена Big Data. Ни для кого не секрет, что большая часть производимой нами информации в том или ином виде оседает в информационных центрах спецслужб или же в хранилищах Google и Facebook. Возможно, в отдельных случаях вмешиваются локальные геополитические расклады и серверы дублируются в данной конкретной стране, переходя от 100-процентого контроля частного бизнеса в руки того или иного государства. А теперь представь себе привычную для исследователей ситуацию, например, посмертного выхода полного собрания сочинений какого-нибудь нашего заслуженного коллеги. Кто будет предоставлять архивы для формирования тома с личной электронной перепиской? Очевидно, что без участия указанных выше структур обойтись сложно. 100—150 лет назад такого рода перспектива казалась маловероятным воплощением самых страшных антиутопических сценариев развития общества. Если сравнить дата-центры с проектом музея Федорова, который строился как раз на как можно более полном аккумулировании данных живущих людей с целью их научного исследования ради победы над смертью и разрешения социальных противоречий, то можно найти много общего. Или, например, «Пантеон СССР» — исследовательский музей нейрофизиолога Михаила Бехтерева, в котором он предлагал собирать мозги и жизненные свидетельства лучших — то есть, в пределе, всех — людей молодого социалистического государства. Да, звучит радикально на первый взгляд, но если задуматься, то потенциальное развитие уже анонсированных медицинских проектов Google вполне можно считать современным аналогом инициативы из 1920-х. Или другой постреволюционный мечтатель Николай Рыбников с предложением о создании музея-института, архива биографий всех живущих. При современном уровне средств слежения и архивации его некогда утопический проект мог бы легко быть реализован.

Главная проблема здесь заключается в том, что примеры институций, некогда разработанные в плавильном котле социалистического будущего, были однозначно ориентированы на человека, на его развитие, освобождение от эксплуатации как социальной, так и телесной, природной. Феномен же дата-центра как воплощение современного капиталистического музея имеет технологии и инфраструктуру для решения самых смелых задач, стоящих перед человечеством. Однако дальше контроля и зарабатывания денег небольшой группой людей дело не двигается.

Можно посмотреть на эту ситуацию по-иному. Хорошо, внутри капиталистического мира возникает связанный с идеей музея, а значит, в той или иной мере искусства технологический базис, который мог бы существенно способствовать развитию человечества. Сейчас он используется очевидным образом, скорее воплощая в себе мировое зло. В то же время в нем уже можно различить возможные зачатки посткапиталистического мира, идущие дальше всех мыслимых представлений о потенциальном будущем человечества. И, как мне кажется, в высвечивании таких альтернативных сценариев использования и развития капиталистического мира искусство обладает большим потенциалом.

Музейная инсталляция, погружающая зрителя в определенную проблемную ситуацию, способна перевести сложность, абстрактность процессов, детерминирующих развитие общественных отношений, на конкретный, если хочешь — экзистенциальный, уровень. Этот перевод отличается от чтения профильного исследования или же литературного произведения. Просмотр фильма тоже не способен сегодня дать должный уровень телесного погружения. А посещение выставки в музее капитализма с возможностью моделирования определенных отношений, задающихся как через формальные особенности экспозиции, так и через ее содержательные аспекты, может способствовать пересборке системы зеркал по Выготскому. В некотором смысле даже практика богдановского Пролеткульта как инициативы, направленной на создание условий для появления нового творческого опыта, может быть рассмотрена в качестве примера подобного рода. Или же музейный проект Отто Нейрата, обращающийся к решению как раз этой проблемы, но не через создание игровой ситуации, а посредством активного использования в экспозиции интуитивно понятного визуального языка, описывающего происходящие при капитализме абстрактные процессы. С определенными поправками можно включить сюда организационно-деятельностные игры, разрабатывавшиеся советским философом-методологом Георгием Щедровицким и его последователями. Довольно легко найти много личных свидетельств того, как практика участия в моделируемых игровых ситуациях, посвященных тем или иным аспектам политической или хозяйственной деятельности, способствовала формированию в 1980-е годы нового типа управленцев, способных идти дальше отведенного советскому гражданину «прожиточного минимума» решений.

Возвращаясь к началу прошлой реплики: мой ответ на кризис профессиональной субъективности как капиталовложения не в дефолтной предельной гибкости, адаптирующей человека к любому уровню эксплуатации. Наоборот, я вижу гигантский потенциал в использовании тех интеллектуальных возможностей, которые есть сегодня у человечества для рационального управления своим развитием. В этом смысле, как мне кажется, было бы более прогрессивно требовать вслед за Евгением Морозовым социализации дата-центров и капиталистических музеев, нежели искать возможности создания автономной системы искусства или жизни за пределами глобального музея.

© Otto Neurath

© Otto NeurathЧехонадских: Ты затронул очень интересную проблему: как относиться к советскому авангарду и его экспериментам? Можем ли мы утверждать, что утопический пафос 1920-х годов не смог реализовать свой потенциал исключительно ввиду отсутствия соответствующей технологической базы, которой мы обладаем сегодня? В этом смысле все те возможности, что открывает перед нами интернет, являются своего рода коммунизмом капитала, если использовать выражение Паоло Вирно. Задача состоит в том, чтобы реапроприировать эти технологии, что, по сути, как говорят итальянские философы постопераизма, на самом деле и происходит: антагонизм труда и капитала выражается в движении социализации капитала, ведь современный работник владеет средствами производства (компьютером, например) и постепенно обобществляет продукты своего труда (бесплатно распространяя информацию). Движение по захвату и контролю этих продуктов властью противоречит самому развитию рабочей силы, обладающей достаточной автономией, чтобы разрушить старые формы отношений стоимости. И тут как раз и стоит говорить о привилегированном положении искусства. Иными словами, то, что в 1920-е годы не удалось совершить, сегодня становится возможным, по крайней мере, в перспективе.

Однако можно посмотреть на эту проблему с противоположной точки зрения. Проекты 1920-х, безусловно, опередили свое время, предугадали технологический потенциал будущего, но является ли этот потенциал «коммунизмом» или же тут присутствует с самого начала тот самый «коммунизм капитала», который я бы определила в качестве негативной тенденции — общество вкладывает силы и бесплатно работает на создание тех самых монструозных проектов глобального контроля? Можно говорить о том, что оно обобществляет продукты своего труда, но они тут же обращаются в своего рода дополнительную эксплуатацию ресурсов сообществ, то есть приватизируются. Социализация оборачивается «джентрификацией». Посмотри на Facebook. Люди бесплатно и добровольно работают над созданием гигантских баз информации о социальных движениях, умонастроениях молодежи, потребительских привычках и т.д. Есть ли тут вообще признаки коммунизма?

Вернемся к авангарду. Зачем государству, в конце концов, собирать биографии и мозги советских людей, если не ради планетарной энциклопедии советской жизни — а что такое сама эта жизнь, как не учебник марксизма-ленинизма с образцово-показательным генофондом и соответствующими ему биографиями? Алексей Пензин в свое время написал интересную статью, которая называется «Биополитика советского авангарда» [4], где он рассматривает практики авангарда с точки зрения лаборатории современных нам форм капитализма, однако подчеркивая, что нам следует учитывать специфику контекста и скорее говорить о коммунистической биополитике, которая, как ты правильно отметил, была направлена на радикальную эмансипацию человека. Другое дело, что эта эмансипация не была до конца реализована. В таком случае напрашивается вопрос: не является ли подобная биополитика тупиковым сценарием? И здесь я подхожу к вопросу о социализации дата-центров. Он состоит в том, что делать с этой информацией и как ее использовать. Нужно ли нам создавать музеи мозгов и биографий? Что это за мозги, в конце концов? Тут, кстати, интересно обратиться к Богданову, который в нескольких текстах показывал важность евгеники, подчеркивая, что она будет иметь исключительно социалистический смысл, но что это значит? Что означает постоянная поправка 1920-х на этот «социалистический смысл», когда речь идет о фордизме, тейлоризме, евгенике или первоначальном накоплении?

Я думаю, что левым необходима серьезная критика 1920-х слева: только тогда мы сможем понять тот «коммунизм», который в них действительно был заложен. Его я нахожу в том числе в произведениях Платонова и Выготского, разрешавших проблему формовки субъекта не в духе биополитического сочинения биографий и генофондов, но скорее в проблематизации того, как формируется сознание, как можно представить себе различные культурные формы реализации субъекта. Это отчасти схоже с тем, что ты пишешь про моделирование: в основе теории Выготского лежит тот самый субъект, не идеальный мозг, а обычный неидеальный субъект, но в нем наращиваются новые каналы и способы действования и бытования. В этом и состоит смысл автономии. Автономия не говорит нам о внутреннем или внешнем, потому что для автономии, понятой в этом смысле, нет подобных категорий, есть лишь радикальный монизм — я и среда, а также взаимодействие меня и этой среды. Мы учимся анализировать то место из которого происходим, и соответственно этот анализ приводит нас к сознательному действию. Жить за пределами этой системы невозможно, с этим я совершенно согласна. Вопрос в том, что делать, находясь в стенах глобального музея капитализма.

[1] См. последние книги Лаззарато о долге: Lazzarato, M. The Making of the Indebted Man: Essay on the Neoliberal Condition. — Cambridge: MIT Press, 2012; Lazzarato, M. Governing by Debt. — Cambridge: MIT Press, 2015.

[2] О кризисе социального воспроизводства на примере анализа урагана в Новом Орлеане см.: Seymour, B. Drowning by Numbers: The Non-Reproduction of New Orleans, 2006. О кризисе социального воспроизводства и производстве «лишнего населения» (surplus population) см. здесь; о вопросе социального воспроизводства с феминистской точки зрения см.: Federici, S. Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. — Brooklyn: Common Notions / PM Press, 2012.

[3] Выготский, Л. История развития высших психических функций. / Собрание сочинений в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики. — М.: Педагогика, 1983. С. 160.

[4] См. сокращенную онлайн-версию этой статьи.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Литература

Литература Современная музыка

Современная музыка«Наш праздник, который всегда с тобой»: композитор и пианист представляет свой новый видеоклип

26 октября 2021350 Общество

ОбществоУчастники Posthuman Studies Lab рассказывают Лене Голуб об интернете растений, о мощи постсоветских развалин, о смерти как основе философии и о том, что наше спасение — в образовании связей

26 октября 2021203 Искусство

ИскусствоАвторы нового «Соляриса» в театре «Практика» — о Тарковском, иммерсивных мирах и пучине ковида

25 октября 2021155 Современная музыка

Современная музыкаБулат Халилов, создатель Ored Recordings, — о новых проектах, проблемах этнографических лейблов и о взаимодействии фолк- и поп-музыки

22 октября 2021157 Литература

Литература Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

ЛитератураИз книги Гриши Брускина «Клокочущая ярость: революция и контрреволюция в искусстве»

20 октября 2021178 Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия«“Надо будет показать, почему Москву стали называть Москварием”, — подумала Веспа». Рассказ Д. Густо

19 октября 20211318